湘西地区苗族的传统建筑受地域环境影响较大,不同地域有不同的现状,整体来看,木结构房造型美观、结构巧妙、工艺精湛、风格独特,通常苗族村寨建筑有公共部分如寨门、鼓楼、苗鼓坪、风雨桥、戏台等,且这部分公共建筑建筑形式、用料多比较讲究,这一点和侗族传统建筑相同,尤其戏台建筑受汉文化影响,大体上与汉族地区没有太大差异。凤凰三江、腊尔山等苗寨由于所处的地域环境、民族历史以及旧时所在地匪患严重,有些苗寨整个寨子除筑有石头围墙外,还在寨子的高处筑有保家楼,成为湘西苗寨一道风景线。

一、苗寨寨门——山寨的限定空间

苗寨寨门是苗族村寨与外部空间的界定建筑,在苗族居民的心目中,寨门具有防灾辟邪、保寨平安的作用。这里同时也是迎送宾客的活动场所,村民迎来送往,与客人唱拦路歌、向客人敬拦路酒的公共场所。寨门拦路酒多用牛角杯。喝此酒时,有经验的客人绝不伸手接牛角,否则主人一松手,那沉甸甸的一牛角酒便全归客人了。许多村寨会在客人进寨时,将莽筒芦笙队横排于寨门外的田坎上,鼓腮劲吹,山鸣谷应,宾主在热烈气氛中举行饶有风趣的进寨仪式:主人唱一首歌,客人喝一口酒,手脚麻利的村姑速将一大块肉塞进客人嘴中,引起一阵欢笑。每当过苗年、吃牯脏(杀牛祭祖),送客过寨门,除群集于寨门唱歌、喝酒外,还举行妙趣横生的打酒印、拴彩带、挂红蛋等仪式。客人以所得的酒印多、彩带多、红蛋多为荣耀。打酒印系以红绿颜色在客人脸上“画花猫”,分明是一种戏谑,却被视为做客归来的得意标志,竟有几天几夜留着不洗者。

无形的凤凰苗寨寨门拦路酒

寨门送客,对于未婚青年男女来说,显得特别重要。因为苗族自古聚族而居,一族一姓一个村寨,寨内互不婚配。婚恋活动除农闲集体“游方”和“行歌坐月”外,多借助节日互访或婚嫁走亲中的寨门对歌来进行。主寨姑娘以歌拦路,滞留客寨后生,彼此对唱分别歌,一唱就是几个时辰,寨门成了播种爱情的地方,因此是最难离开的地方。惟其如此,寨门不可或缺,且修得格外讲究。

迎宾时村民群聚寨门之外,设置了一道道拦门酒,唱起一曲又一曲迎宾歌;送客时同样以酒相拦,以歌送别,希望客人下次再来。通过设立寨门特定的空间场所,表达苗族村民热情好客的民风习俗。在大型交往活动中寨门成为村民主要的舞台。

造型简单的苗寨寨门

寨门的形式:苗寨寨门,似门非门,既有有形的又有无形的,是一种文化内涵极为丰富的民族民俗建筑物。若是有形寨门,可能是架在溪上的板凳桥、风雨桥,或长在路边的保寨树,或建于村口的岩菩萨、保爷凳。此类“寨门”建筑,村民心中有数,外人不易察觉。即便是名副其实的寨门,也只不过是村寨内外的标志而已,其门通常是无需关锁的。此类寨门,或状似牌楼,或状似凉亭,小巧玲珑,赏心悦目,有较好的视觉效果。有的寨门,彩塑彩绘,琳琅满目,雍容华贵;而有的寨门,不雕不绘,朴实无华,凝重深沉。多数寨门安有“美人靠”,身着明清款式服装、梳着唐宋发型头饰的苗侗村民坐在“美人靠”上小憩,诚为苗岭一景,宛如世外桃源。

二、苗鼓坪——苗寨的中心

1、苗鼓坪的由来

苗族地区有击鼓的习俗,大部分苗族地区盛行铜鼓并自古视铜鼓为神器,每当祭祖和祭神时都有击鼓作舞的传统。不同时代和地区的铜鼓虽然型制不同,鼓上雕刻的花纹图案也布局各异,但在鼓面中心的图案都是一致的“太阳纹”图案。

湘西地区苗寨有击打牛皮鼓的鼓舞习俗,每个苗寨都在寨中相对集中的地方找一块较平整的地修一个坪,用本地产的石块或河溪中的卵石按铜鼓的“太阳纹”铺设,形成与鼓面一致的图形,看起来像一个巨大的鼓面。寨民在坪上作舞祭神或聚会。

2、苗鼓坪上承载的苗族的歌舞

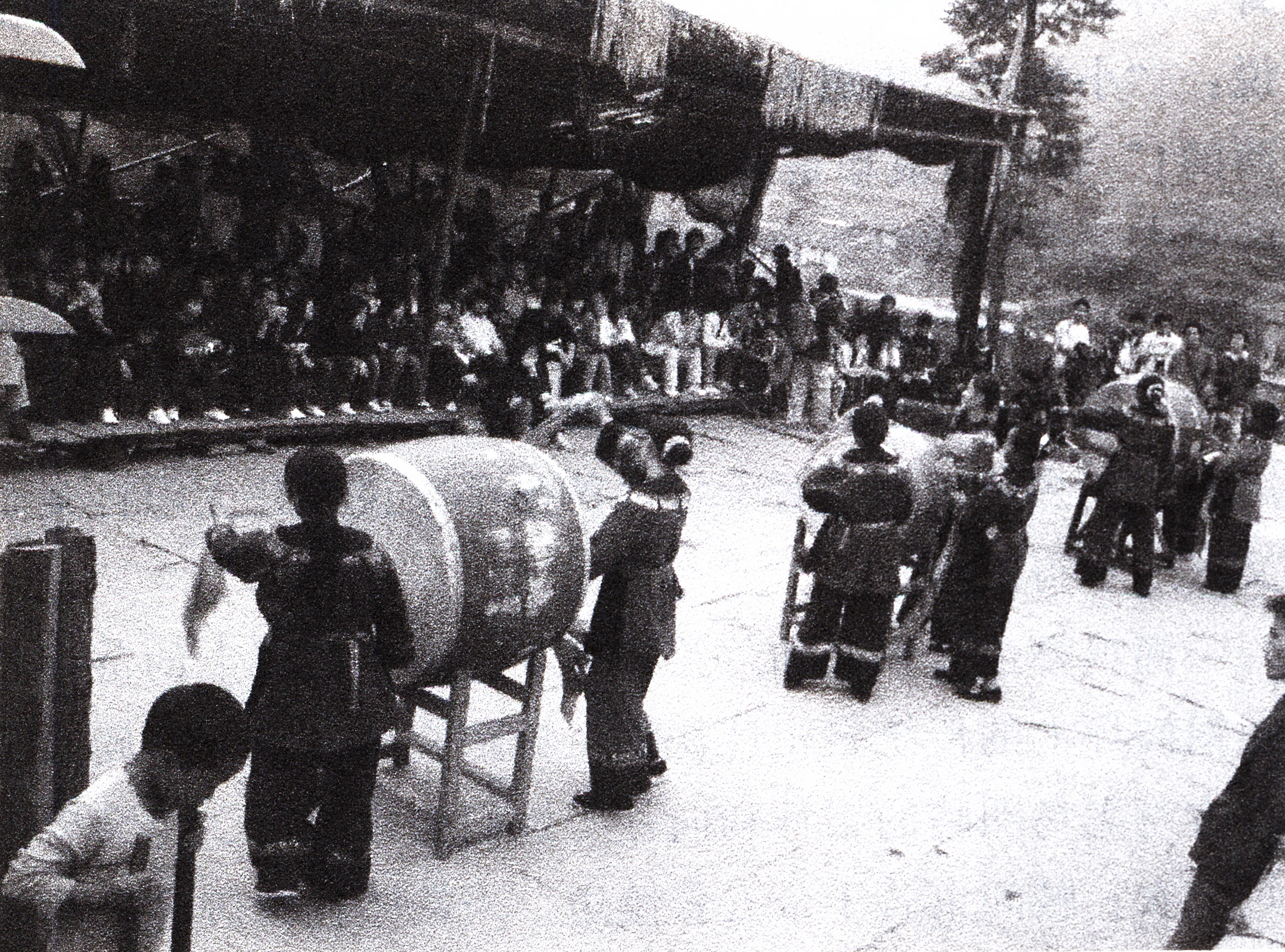

击鼓坪可视为苗族祭祀的核心空间,成为一种精神上的象征,同时也是苗族逢年过节聚会及歌舞的场作。

凤凰苗寨的鼓坪

苗族青年男女中,最常见也是最喜爱的集体舞蹈叫“踩堂”,每逢年节举行“踩堂”时,由英俊男子组成的芦笙队伍,人人手持芦笙边吹奏边晃动躯体环绕坪而转。高昂而清脆的芦笙调,在歌坪中心雄芦笙柱下的低音“芒筒”与当当作响的铜鼓伴奏声中,乐曲更显大雄厚、和谐。紧接芦笙手之后,一队不曾粉黛的二八妙龄少女,在霓彩绣衣衬托下,佩戴于头、身之上重达十几斤、精工细作、熠熠生辉的银帽、银簪、银项圈、挂牌、银手镯等饰物,随走动而叮叮作响,使她们个个宛如仙女下凡、龙女遨游。她们各自凝聚着心头的美好的夙愿,含情脉脉、款款而来。在芦笙头的带领下,按顺序由“踩堂调”等多种乐曲终于转入激动人心的“讨花带”曲调。顿时,小伙子们的心情即刻激动和紧张起来。因为,是否能赢得意中人的芳心,在下一步的舞蹈中即可见分晓。欢乐的舞蹈在继续着,青年后生们倾尽心思地在自己心上人面前吹奏着“讨花带”,跳着模仿飞鸟频频点头的舞步,企图求得姑娘表达爱慕之情的“绣带”。每逢此时,总会呈现许多戏剧性的场面:舞蹈中的姑娘们,有的低送不语微笑着继续作舞,对绕转在身旁“讨花带”的芦笙手视而不见,似乎在说:“小伙子,找别人去吧,在我这里你是讨不到任何东西的!”有的姑娘却是喜上眉梢,等心上人舞到自己内心的秘密,此时无声胜的声的芦笙上虽已系有绣带,但这既不影响其他姑娘对这个青年男子爱慕之情的表达,又不妨碍他再去追求自己心上人的任何举动。在一个芦笙上,能同时飘扬多条绣带,对于每位芦笙手来说,是无限自豪而又求之不得的事。

凤凰苗寨的花鼓

锦鸡舞也是铜鼓和芦笙伴奏下,由中年以上的苗族妇在铜鼓坪上的传统祭祀性舞蹈,舞蹈充分体现了苗族人民自古对飞鸟图腾的崇拜和向往。她们头戴银饰,身穿黑色短上衣,腰间束若干条五彩镶边,末端坠挂银牌和流苏似锦鸡羽毛般华丽的彩条长裙,臀部被高高垫起效仿锦鸡高翘的尾羽。她们一一相围圆圈起舞,舞蹈动作缓慢,在或向前或后的舞步中,模仿锦鸡频频“踱步”、“旋转”和“飞翔”,随动作变化而使腰间彩带起落飘散的舞姿,把人们的心又带回到远古时代。锦鸡舞充分体现了苗族妇女为祈求民族富足和五彩人生虔诚而肃穆的场面。

苗族的锦鸡舞

苗族是盛产“鼓舞”的民族,在不同的节目和场合,各具内容、规模和表演姿态的“鼓舞”四处可见。湘西苗族传统的鼓舞的种类繁多,主要有槌舞、拳舞两大类。有些鼓舞是在若干“鼓舞”中,专为青年们创作、颇具特色的自娱性舞蹈。随鼓手由慢到快地敲击鼓的节奏,青年男女们一反跳“踩堂”舞蹈时的羞涩和矜持,展开了一场奔腾、跳跃的竞争。木鼓声下越发迅疾的舞步和提腿内拐的反转、正转连续相接,迫使腰间的黑色百褶裙也被左右甩动得忽起忽落,完全松弛的双臂随身体的强力摇摆、晃动扬向各方。男女青年随着随快的木鼓敲击声全力地跳着、旋转着,直到速度达到极致、群情激奋、力来可支时才宣告结束。

与时代同步的鼓坪

有些“铜鼓坪”用鹅卵石仿铜鼓鼓面纹饰精心铺列,形同一面巨大的“铜鼓”。“鼓心”为一圆形巨石,圆心凿有一个方洞,作插“铜鼓柱”用。“铜鼓柱”呈牛角形,用来悬挂铜鼓。牛角形“铜鼓柱”源于天然“鼓藏树”。所谓“鼓藏树”,即“吃鼓藏”活动中用以悬持铜鼓的“神树”,其树分枝呈“牛角”状。钟情“牛角”是牛崇拜是诸多农耕民族共有的文化心态。

鼓坪作为苗族鼓文化活动重要场所,在历史发展的长河中既古老又年轻,不断与现代文明同步。村民们在建造鼓坪时用不同的材料记录各个年代的发展,并且别出心裁地用鹅卵石仿照传统苗族铜鼓彭面的纹饰铺列坪面,使其酷似一面硕大无比的“铜鼓”。鼓坪上的每条芒、每圈晕,都以形状相似、大小相当的鹅卵石一丝不苟镶成“人”字纹,可村民不称其“人”字纹,而叫“鱼骨头”。

鹅卵石铺成的鼓坪

苗族人敬重鱼,一是因为古代苗族祖先来自百越,以鱼为主要生活来源;二是中国传统本源文化中鱼多子,繁殖快,实为渔猎生活的遗风和生殖崇拜的表现。苗族村民将苗文化中的“鱼文化”、“鼓文化”、“笙文化”等丰富多彩的文化内涵融化于苗鼓坪上,这种艺术构思的建筑手法,实在可钦可佩,也是“苗鼓文化”的一大发展。

三、苗寨的风雨桥

湘西地区苗寨村民钟爱桥,是因为在他们生活地区溪河较多,桥可以给他们的日常生活提供便利,其次是受巫傩文化的影响,巫教文化心理中,认为人从另外一个世界来到人间,统统是从桥上过来的;桥是幼儿的保护神,传说架桥立板凳是给来投胎的魂灵以方便,板凳是供给投胎的魂体休息;桥是供给投胎的魂体行走,如果其走累了没有板凳坐,遇河沟没有桥过,“魂”过不来,就生不了小孩。因此,家家户户都有自己的桥或板凳。

每年农历二月初二的“祭桥节”期间,家家户户都不惜破费鸡、鸭、鱼、肉、酒等佳肴来供敬象征生育神和保护神的村旁附近架设的旧桥(板凳),或用桃、李、杉树架设新桥(板凳),陷含有两性崇拜的意思。这天,可以说是苗家的“儿童节”,父母们把娃娃们打扮得分外漂亮,不许打骂小孩。他们有什么要求,只要父母能办到的,尽量予以满足。祭桥仪式在早上举行,去祭桥的娃娃至少要有两个蛋吃,并且必须在头上缠一丝麻线,表示命运之神已将后代牢牢地“缠”住,不会夭折。

苗寨风雨桥

苗族架桥祭桥的缘起,传说是古代苗家美女仰阿莎兴起的。仰阿莎与天上的美男子略那——月亮结为夫妻多年没有生育儿女。神仙暗示他俩在二月初二去架桥便可怀孕生子。正如礼俗歌所唱:“回头看远古,是谁先架桥,是谁先祭桥?来唱仰阿莎,他俩配成双。过了好几年,没育儿和女。他俩着了急,商量去算命。翻过九重坡,过了九条河,遇着一神仙,神仙劝他俩,他俩莫要优。你俩莫要愁;坳上三裸杉,是姜央栽的,回去把它砍,用它来架桥。三根排排架,一头靠那山,一头靠这山;一头靠火龙,一头靠水龙,当天就架好。儿女得过来。略那仰阿莎。砍倒三棵树,架好那座桥。说来也逢巧,正逢二月二,生出一男孩。杀猪来祭桥。杀鸭来祭桥,米酒一大坛,烧香燃纸祭。就从那时起,苗家代代传,每逢二月二,家家来架桥,户户来祭桥。”

这样,苗乡的桥的产生就有两种途径,一叫有意架桥,一叫无意架桥。前者为婚后不育,刻意求子;祈求儿童健康无恙;后者指为来往交通方便而别无他求的架桥。桥需要经常维修,但求子护儿之桥只能由桥主自家来修,他人是绝对不能代劳的。任何一座桥,只准维修,不得拆除。若因交通条件改变了,可能不要原桥了,也必须在原地象征性地平铺三块木板或三块石头——用材通常用三只,能单不能双,以供祀祭。民俗认为,若不如此,就会导致桥毁家破,断子绝孙。架桥与祭桥习俗相辅相成,互为促进,这是当地苗乡的桥丰富多彩的根本所在。

四、苗寨寨民的聚居及芦笙演奏中心——鼓楼

1、苗族芦笙演奏

芦笙,是苗族的主要乐器之一,是苗族文化的符号和象征,是表达苗族人民思想感情的纽带,是苗族人民奋进向上的精神支柱。苗族芦笙历史,渊源流长,有人说,芦笙是苗族历史文化发展的见证。在中国最早的诗歌总集《诗经》中就有“吹笙鼓簧,吹笙吹笙,鼓簧鼓簧”的诗句出现。据考古发现,江川李家山出土的两件战国时期的葫芦笙,是我国最早的笙类乐器之一。由此看来,芦笙源于古代苗族先民,由于苗族历史上的不断迁徙而形成了芦笙的文化体系,并在苗文化中占了主导地位。

苗族鼓楼

苗族鼓楼建筑艺术,既具有宝塔式的建筑艺术,又有苗族吊脚楼的建筑艺术,是个名副其实的楼阁形式,只有节日喜庆时节,方能使用。因可存放芦笙,亦称为“芦笙楼”。一般都建于寨子的中央,多柱多边形立体尖顶宝塔形,为三节楼阁结构,最高一节,内榨楼板存放铜鼓,活长梯由内腔壁爬上。鼓楼的建筑工序,先用钢凿斜凿垫柱巨石到一定的深度,对称栽实于场地的四周,再将巨木柱和外沿垫地厚穿枕架于基石凿处,斜度向里,用内穿杭撑着诸柱内上方,造成圆锥形宝塔楼架。楼身用厚木板嵌装成多边菱形椭壁。壁外雕琢各种花草鸟兽,飞蝶鱼虫,农夫耕耘,苗人吹笙跳舞,人兽混杂,和平相谐,图案清晰,线条粗犷,颇有生活气息。每节楼身腰部,各围装一围圈亭宇飞檐装饰。楼身顶部,用尖实木帽覆盖。楼腹空腔圆形,用来存放集体的芦笙。

苗族鼓楼,玲珑俊秀,独具民族风格,是苗族人民审美意识和智慧的营造物。

八角形宝塔顶鼓楼

五、自治州苗寨特有的防御建筑——保家楼、防御墙

保家楼又称碉楼,是雄踞在自治州苗族村寨的高处的军事防御建筑,与碉楼相呼应的是防御墙,它环村而建,一般高4到5米,墙体上有瞭望和射击孔。

苗寨的家庭碉楼

湘西地区山高林密,沟壑纵横,错综复杂的地理环境及历史上统治者对湘西特有的屯军制度为土匪的滋生提供了天然的土壤,加上经济基础薄弱、文化落后、交通不便、信息闭塞、封建势力根深蒂固,逼民为匪,使湘西地区的匪患蔓延到广大湘西山区。

湘西自治州凤凰、古丈、芦溪、怀化的沅陵、辰溪、麻阳、芷江都为匪患严重地区,尤其凤凰、古丈、芦溪、在当年是匪患中心地带,芦溪匪首张平至今还流传有“天见张平,日月不明,地见张平,草木不生,人见张平,九死一生”,在凤凰的三江至今还保留了土匪当年残杀活剥苗民的剥皮树,可见当年的匪患严重。在山寨里,几乎每家每户都建了碉楼,其主要原因是旧时湘西苗族实行“屯田”制,苗族人们受汉族统治者的残酷压榨,苗族人们为反抗汉族封建压迫,不断起义。处在土匪和官府双重压榨下的苗族人们为了抵抗朝廷和土匪的进攻,修建了大量的保家楼和防御墙,具有很强的军事功能,远看保家楼透露出一股威严气概,凛然且断不可欺。保家楼一般雄踞在村寨的最高处,站在碉楼上可以看到村寨四周的动静,可以有效瞭望敌情,为寨民防御敌人的进攻做准备。

保家楼的瞭望口和射击口

湘西地区苗族有“生苗”、“熟苗”之分,被汉化的苗人叫“熟苗”,而原汁原味的原生态苗人叫“生苗”。因此“熟苗”地区建筑型制受汉族影响较多,在碉楼建筑建造上有汉族的影子,碉楼的基座用石块堆积而成,这样可以防御山地多雨的潮气,上方筑土或以土砖砌成,屋顶梁木结构,覆小青瓦。一般上下两层,四面都开有窄窗,用于瞭望和射击。现今留保家楼较多的是凤凰苗寨自治县山江苗寨,山江苗寨有几百年历史,这一带地理位置十分偏僻,苗族寨民为了抵御野兽和土匪骚扰,设计和建造了碉楼和防御墙。一旦有野兽和土匪来犯,首先可以起到抵抗作用的是防御防御墙;如果来犯者突破了防御墙,进入山寨,各家各户的碉楼又可以各自为营,与来犯者斗争。

现在,这种碉楼式建筑已经逐渐演变成为当地民居的一大特色,山江镇的街巷新兴建筑也是石墙高耸,壁垒森严,不同程度的沿袭了苗寨的建筑风格。如今这座曾经充满兵匪之患的山寨已经找到了安宁和平静,那些防御用的石墙也早就只剩下断壁残垣,青苔斑斑,唯有这些起于风云年代的碉楼,到今天依然傲立,向后人讲述着那正在消逝的历史。

六、戏台——以湘西凤凰朝阳宫古戏台建筑为例

湘西地区各地都有修建家族祠堂的习俗,每个祠堂都修建有戏台,戏台建筑独特的存在方式和结构图式,是湘西巫傩文化特有的图腾观念、思维观念与心灵观念所物化直观的艺术符号,其中湘西凤凰朝阳宫古戏台建筑蕴含着丰富的民间建筑文化、民间工艺美术以及宗教文化价值。对地域群中典型性的古台戏建筑结构艺术特征,还可通过建筑艺术与结构图式揭示出民族特有的文化形态和特征。

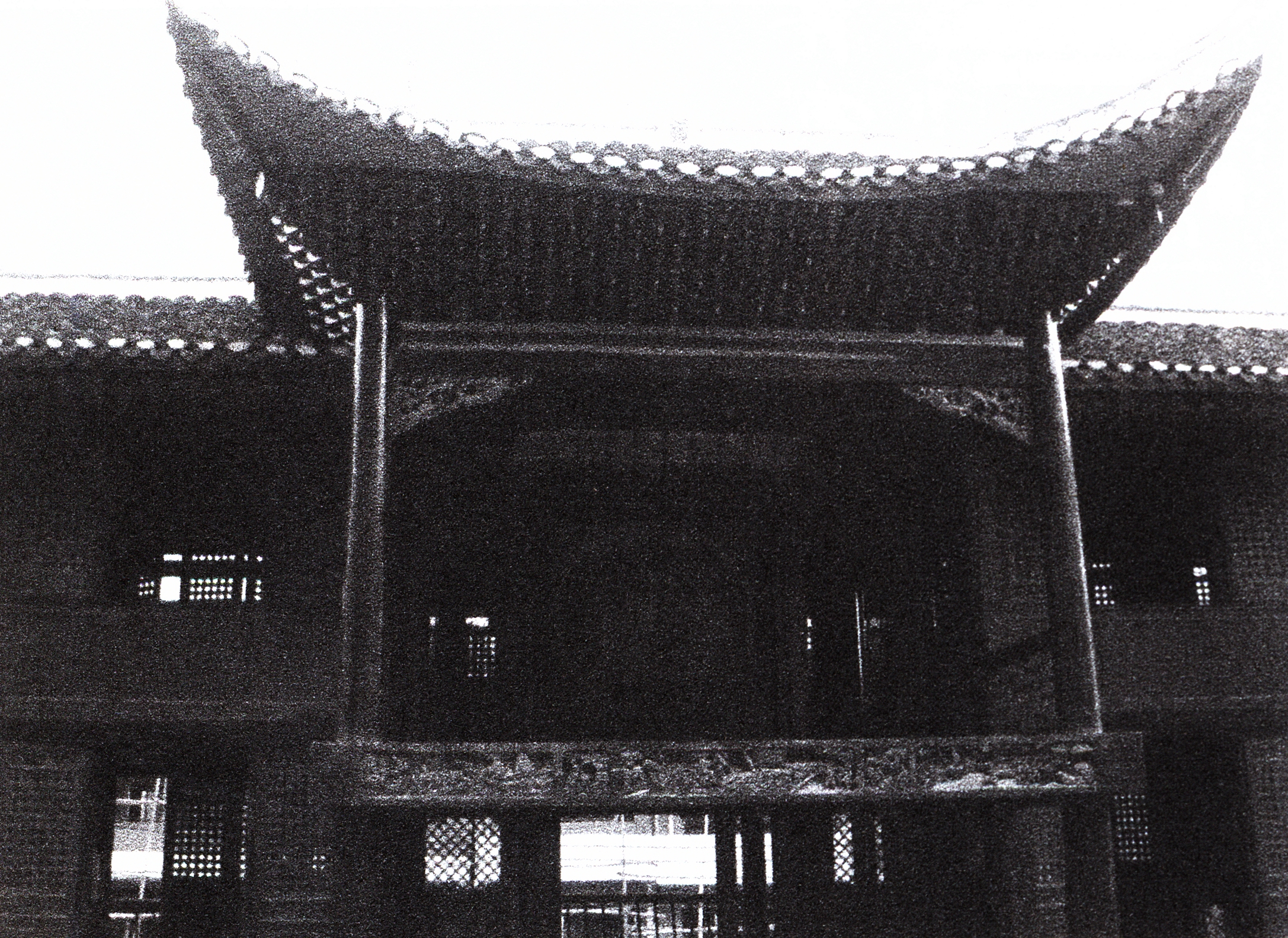

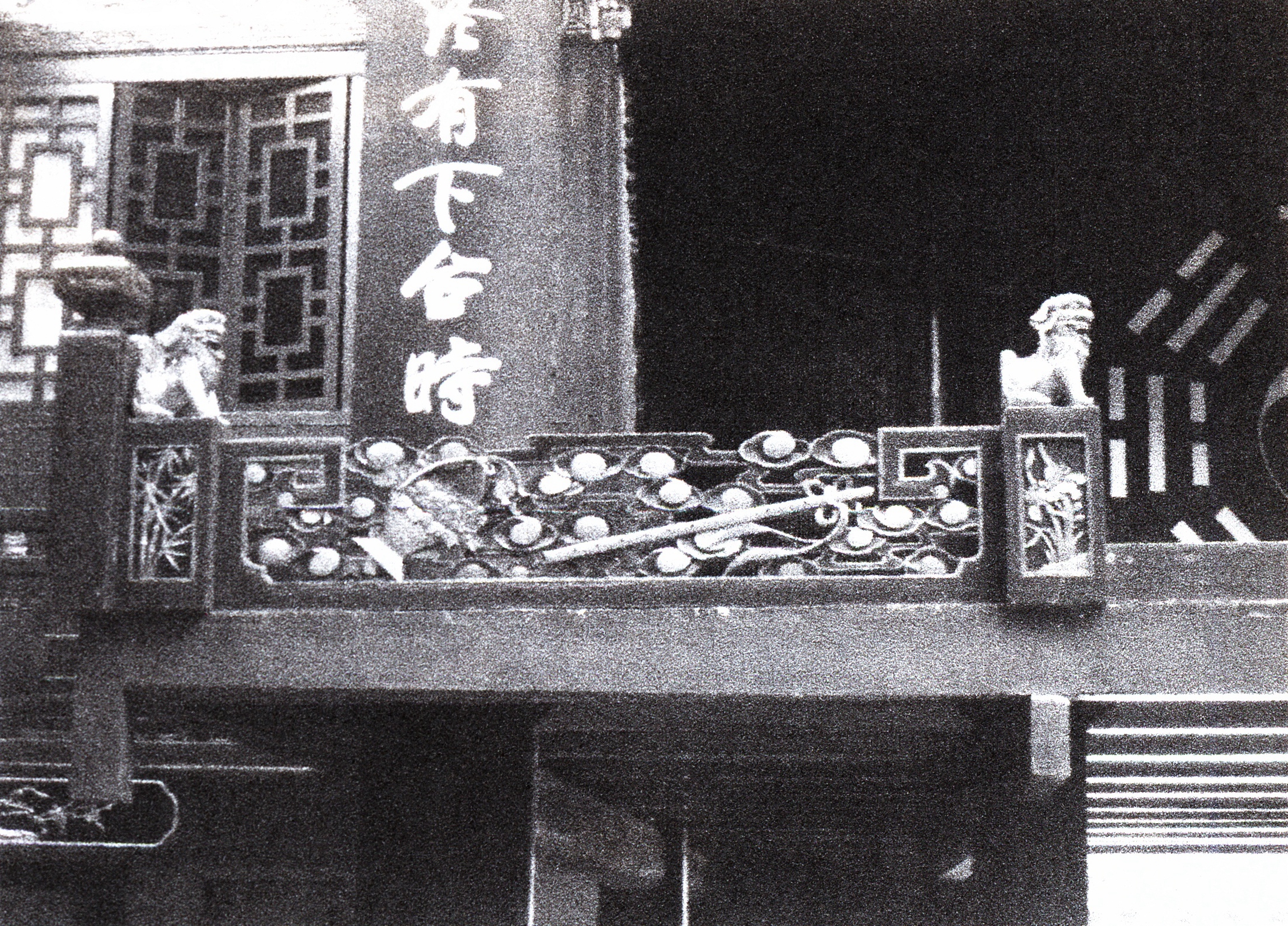

保存完好的戏台

1、湘西凤凰朝阳宫古戏台的建筑艺术特征

凤凰朝阳宫古戏台建于民国4年(1915年),由乡绅陈炳、陈开藩发动族人捐资兴建祠堂,后“湘西王”陈渠珍又在祠堂基础上率族人扩建戏台,定名“朝阳宫”。1996年,其被确定为省级重点文物保护单位,是湘西建筑艺术中的代表性物质文化遗产,曾作为湘西文化的典型符号而为影视作品《湘西剿匪记》、《血鼓》、《边城》等的叙事做场景。另据《凤凰县志》载:1982年现代著名作家沈从文老先生阔别故土几十年后回乡省亲,特请当地民间戏班在此戏台演出古老的傩戏,再现《边城》乡音俚曲神韵,历经沧桑的老人家一时竟情难自禁,悲泪双流。

凤凰朝阳宫古戏台整体外形为典型的南方四合院制,建筑风格传承了清工部《工程做法则例》中,“依建筑物实物构件不同而灵活运用尺寸”法则,占地6.6米,距地面2米。戏台建筑整体沿中轴对称,正南正北呈长方形围合式布局,其建筑设计理念显示出突出的自然地理性与环境适应性,使得面阔与进深两个方向都具有较强的通风和日照调节适应功能。后座为一宽敞的四合院天井祠堂,地板全用侧悬挂对联“数尺地方可家可国可天下,千秋人物有贤有愚有神仙”,富有哲理而又玄妙之极。戏台左右两侧各建包厢一栋,均为二层三间,上层为包厢,方便地方显要看戏,左右厢房窗格,栏杆、廊庑雕刻有精致的隔扇棂花和精美的山水花鸟浮雕。戏台对面建有一栋三开间入门厅堂,迈九级弧形青砖踏步即入宽阔的观戏中央广场,正对殿堂入口镂雕圆形月拱大门,拱门四周镂冰纹花格。台前两边支撑圆柱镌刻对联“瑞鸟起蓬蒿,翼博云天高万里;嘉宾莅边隅,眼看戏台总多情”,下檐中间部分截断,嵌入“观古鉴今”匾额作为眉批,均为蓝底金字,与表瓦屋面,正脊饰,涮土朱油漆,重檐前后翘角雕玄鸟神燕,形象逼真,妙趣横生。正殿的斗拱、斜撑、月梁、窗格等雕刻彩绘有各种精巧的人物花鸟图案,戏台外墙色彩以土朱为主的暖色调,装饰纹样以华为主,整个戏台装饰性很强,赏心悦目。

戏台一侧

戏台屋身立面为典型的上下两层木结构建筑,底座为八根圆形粗木柱支撑的人口过道和凉台,具有西南干栏式建筑的基本特征,内里空间由若干中柱支承,架掾或架大叉手成方锥形构架,正殿为硬山顶式单层三开间穿斗式建筑,依次这戏台、享堂、边廊厢房,前后对称性开窗,可取得良好的日照条件,也便于组织穿堂风,体现了空间延续性与环境适应性开窗,可取得良好的日照条件,体现空间延续性与环境适应性的自然融合。无后台,内有一木质硬性隔断的屏壁,彩绘《搬先锋》、《搬开山》、《姜女下池》等傩戏中的神鬼人物九幅,起到了分隔空间和装饰美化的作用。正台为表演区,两厢为乐队伴奏所用。檐廊有一对高达一米的木雕彩漆牛腿狮子,重檐下梁与柱的结合外运用有规律交叉叠格的如意斗拱,楼顶采用民居形式的茶壶档轩式天花。整座戏台经柱青瓦、蓝底金字,富有节奏与变化的立体感和音韵感,彩绘色彩古朴、线条粗犷,雕刻形神兼备、生动别致、设计结构因地制宜、自然流畅,装饰纹样错落有致、赏心悦目,堪称民族民间建筑工艺中的精品。

2、湘西凤凰朝阳宫古戏台艺术物化形式

(1)民族图腾观念隐喻的古戏台艺术物化形式

湘西凤凰朝阳宫古戏台建筑独特的顶檐图腾符号,是湘西巫傩文化特有的图腾观念所物化的直观的艺术符号。从湘西古傩产生的价值与功能上看巫傩文化是人类处于原始宗教信仰阶段的文化符号形式,是原始的远古先民借助于自然信仰,崇拜反映生命现象的自我解脱与超越,就古傩发生学意义上的信仰崇拜观今来说,是原始的湘西远古先民对自然与生命“交感互渗”之后的一种原始思维方式,是在创世之神傩公、傩母基础上产生的众神信仰体系,包括成为维系民族文化和社会心理精神纽带的图腾崇拜。傩音“挪”,系侗台语族音符,只要变化声调就可以代表许多事物,因此“傩文化”是因祭祀神雀而产生的一系列“神雀文化”。学者孙文辉从文化人类学的角度否定了前辈学者由《说文》等古籍推定傩为众多鸟类的模糊所指,考证湘西傩神雀图腾为玄鸟,即黑色的燕子。从而玄鸟图腾就成了其特有的民族精神符号,构成了古戏台建筑台顶檐角彩雕的标志性艺术物化图式。

(2)民族思维观念隐喻的古台戏艺术物化形式

思维就其哲学内涵来说是人类把握与认识现象的能动性反映,这种能动性反映又分为求真抽象思维与求美的形象思维,所以弗朗兹·博厄斯认为人类艺术中存在两种物化观念因素:一种是单纯的形式因素,只靠形式给予人以艺术的享受;另一种是形式本身所具有的含义,即形式本身所承载的民族思维与观念,成为民族艺术建筑形象与造型观念的精神资源和构图机制,直接反映民族特有的能动性反映客体世界的哲学认识方式。列维·布留尔则把这种形式本身的能动性反映概括为民族记忆的一种集体表象,集体表象是他们对存在物的知觉的组成部分,也是他们对作为这些存在物的表现的图像是他们对存在物的表现的图像和名字的知觉的组成因素。这种集体表象共同构成一个民族思维观念的集体无意识和文化特质,它先于个体而存在。费孝通先生将汉民族传统社会概括为典型的由“缘与地缘凝结的”宗教文化模式,体现“仁、义、礼、智、信”的传统伦理纲秩序与价值规范,从而汉民族更多地把传统伦理秩序主流价值观念物化为建筑艺术空间结构的造型观念和象征符号。“中和位育的礼制”色彩成为汉民族高度程式化木结构建筑构造的等级标志意义和文化正统意义,建筑整体形制上追求秩序、讲究礼制,比如进开间高低错落、主次分明,前后左右梁、柱、拱、窗等大小长短有别、尊卑有序、规范严谨,无不贯穿着汉民族伦理教化的宗族文化礼制色彩。

湘西苗族世代生活在封闭的崇山峻岭之地,其思想观念始终保持着比较浓厚的巫傩文化哲学观念。“天、地、人”自然平等共生、阴阳生命同在的“三元论”心物结构反映了湘西土家族先民原始的宇宙观念。构成了家族文化起源的原始模式。傩母诙谐、滑稽的取乐场景,就充分体现了其“阴、阳、三元同在”的思维观念形式与文化叙事模式。这种神秘而玄妙和楚巫文化,是心物关系与生命存在的哲学沉淀,是湘西苗族先民与大自然为伍、与他们心中的神灵共生的一部真实、生动的生活画卷。“从我们的观点来看,我们称这非理性的、原逻辑的、神秘的东西,都是神话解释由之出发的诸前提,而不是解释的方式。”“阴、阳、人三元同在”的思维观念也就构成湘西苗族建筑所物化直观的空间延续结构与形象生成结构。凤凰朝阳宫古戏台直接把这种思维观念生成为建筑艺术符号,如“瑞鸟起蓬蒿”、“有贤有愚有神仙”等牌额主题象征了阴阳信仰崇拜观念;“长方形的四合院”整体布局物化出正南正北以充分接受阳光、避免潮湿,与自然持亲和态度、顺性而为的生存方式观念;内部构造上不讲究秩序与礼法,强调环境意识中的因地制宜、构筑手段中的因材致用、设计理念中的因势利导等建筑原理,表现了感恩型自然农业文明的文化心理结构等等。以上这些无不充分体现湘西少数民族族建筑艺术“因制”色彩所突出的“物理”品格,从而折射出其艺术存在方式与构图形式所内隐的哲学思维观念。

(3)民族心灵观念隐喻的古戏台艺术物化形式

马克思主义认为人的本质力量能动地、现实地复现自己,从而在所在他创造的世界直观自身,动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造,而人却懂得按照任何一个尺度来进行生产,并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去。因此,人也按照美的规律来建造。可见美的本质是人类自由、自觉的本质力量的心灵化过程。

艺术审美是对一定形态下的艺术形式所产生的心灵愉悦与精神快感和自身直观,但民族民间艺术审美不单局限于感性丰富的心灵本身,其心灵的感性形式还直接承载着艺术内隐的民族情感、思维与价值观念。因为民族民间艺术作为人类一定时空下产生的具体存在,即民族性、地域性与时代性条件下的具体艺术实践蕴含着民族从自然界生成而来的历史文化内容,所以审美的民族性决定着每一个民族源于特定的传统文化、民族心理、生存方式等形式的独特审美取向与偏好。古希腊智者派认为人体各部分都体现着理想的美,故而公元前6世纪左右的古希腊建筑就以粗壮狂放的线条形象,来表现男子挺拔雄健的形体特征。17世纪初兴起的巴洛克风格,建筑立面结构图适当加入曲线、曲面、涡卷和自由的柱式组合,建筑造型的整体处理比较灵活自由,在注重立面处理的同时强调室内空间的装饰,也体现出殖民日渐强大和向罗马天主教廷靠势拢的意大利民族文化的写照。可见一个民族的审美心理直接与民族的文化传统相联系,也决定着建筑艺术的结构形象与审美取向。

素朴是中国传统美学的一个重要审美范畴,所谓“清水出芙蓉,天然去雕饰”,中国传统道家崇尚“音声相和”、“大音希声”、“法天贵真”的自然素朴美学理想,以“天”、“道”之无为而合规律、无限而自然之为美,如“初发芙蓉”、如“山色空蒙”,之为美。《世说新语》则推崇为“丝不如竹,竹不如肉,渐近自然也”。向往自然、冥于自然的湘西少数名族,同样追求归于本原、还于自然、质朴而不强取、顺性而不扭曲的素朴审美情趣与审美理想,其建筑艺术的审美取向与偏好体现了湘西少数民族心灵观照世界的自身直观,具有浓厚的民族性与地域性特征。艺术理想的本质就在于这样使外在的事物还原到具有心灵性的事物,从而使外在的现象符合心灵,成为心灵的表现。所以湘西少数民族建筑艺术在物化形式上追求客体形象的自然达真和主体情感的至真至诚,以艺术的质朴、自然来表现民族情感心灵的本色与本性,即“生气逸出,妙造自然”。凤凰朝阳宫古戏台把通风、日照、防腐、防潮等实用功能物化为建筑艺术的形制观念,讲究与自然环境的调节适应需要;把花卉树木、飞鸟走兽等自然万象物化为古戏台雕绘镂塑取象主题,以物之自然来烘托情之自然;以粗犷的线条、古拙的色彩来表现天然去雕饰的造型质感额枋、梁柱等木结构件也不雕刻彩绘,只刷油漆防腐,而雀替、窗格、栏杆等装饰雕刻则古色古香,充分反映了湘西少数民族心灵观念所隐喻的艺术物化形式,正如席勒在《论素朴的诗和感伤的诗》中所强调的那样,艺术所追求的自然和感觉在于他自己就是他的作品,他的作品就是他自己。

3、湘西凤凰朝阳宫古戏台建筑艺术的历史文化价值

(1)朝阳宫古戏台建筑艺术的历史文物价值

当前,艺术界对于建筑艺术的研究存在两个方面的缺失:一是重公共建筑,特别是重选定建筑而轻民族民间建筑研究,大多比较注重亭台楼阁的艺术价值研究,较少有人关注民族古戏台、民族圩场建筑、民族宗教寺庙等建筑艺术特色。旧时古戏台不仅是作为非物质文化遗产形态下地方戏剧文化的物质载体而存在的,而且是地域族群文化的形态下宗族文化、宗教文化的隐喻符号,因而无论是庙宇戏台,还是祠堂戏台、村寨戏台,都比较集中地体现聚族而居的宗教文化的象征性隐喻。二是重艺术特色而轻文化价值研究,大多比较注重建筑艺术的设计理念与审美生成,很少关注建筑本身所承载的历史文化内涵。如果说建筑艺术是“凝固的音乐”,则建筑遗产是“文化的记忆”;如果说非物质文化遗产是民族生命生存观念的精神胎记,则物质文化遗产是承载民族思维方式与价值观念的“文化活化石”。湘西凤凰朝阳宫古戏台是巫傩文化模式下的典型代表性宗教精湛的工艺水准,而且可以通过建筑艺术符号揭示出物化观念的文化内核。比如借助于朝阳宫古戏台的题壁、楼牒与台大碑的各种历史记载,以及古戏台建筑本身的艺术符号,可以探索与发现作为外教的阳戏产生的历史背景、班社状况、剧种状况、戏曲生存发展等历史轨迹,进一步透视湘西巫傩文化由猎狩生计模式(内教的傩堂戏)过渡农业生产模式(外教的阳戏)之间的传承、整合与流变关系,即巫傩由娱神祭祀仪式的傩坛(法事)走向人神其娱的戏台(世人俗戏)之间的源流关系,从而凤凰朝阳宫西戏台就成为了巫傩艺术乃至巫傩文化演化与变迁的化石,具有宝贵而珍惜的历史文物考据值。

(2)朝阳宫古戏台建筑艺术的文化人类学价值

艺术人类学对艺术的观照并不局限于艺术特色与审美形态上,而且将其作为理解、研究的透析民族文化符号所隐藏的文化物质,即形式的符号表现与构成创造性想象力的情感表达所象征的文化价值与人文关怀,因为人类是通过创造一些审美性和实用性兼具的独特艺术形式来理解和阐述他们周遭的生活世界的,仪式行为的戏剧——歌唱、舞蹈、奇装异服、人体彩绘、饮酒或者服用幻觉剂等等使得这些截然对立的部分相互交换,生物性的所指对象变得崇高起来,而那些规范性所指对象则充满着情感意义。职是之故,只有在艺术产生的民族文化整体背景下,才能理解建筑艺术图像自身独特的形象意义。中国北方草原的“蒙古包”、西南方的“干栏”、川西的“平顶石雕”等这些不同的建筑形式,是由民族生存环境、民族心理、行为信念和审美观念建构的文化模式所赋予的建筑形式现代艺术话语方式。

既然人类是通过符号化能力的创造性应用来能理解他的生活的世界的,人们就可以借助人类艺术的符号化图式来解读一个民族特有的文化叙事模式与人文关怀方式,从而阐述与还原艺术象征与隐喻的民族文化主题。进一步揭示出人类文化的丰富性与世界文化的多样性,这已经成为当代艺术研究的一个崭新的题材,也是当今西方艺术研究一个趋兴的领域。凤凰朝阳宫古戏台的顶檐彩雕玄鸟图像、正南正北的长方形空间造型、有贤有愚有神仙的牌楼主题等,既体现湘西乡土建筑艺术的个性特色与审美取向,同样也承载着其生计模式、图腾禁忌、信仰崇拜、典礼仪式与思维观念的文化人类学内涵与范畴、具有丰富的文化人类学与民族学价值。

总体来看,湘西地区苗族公共建筑在形式,材料上受所在地域环境及历史条件的影响较大,与其他地域苗族建筑也有一定的差异,这一点和侗族有较大的不同,笔者在实际考察中发现侗族建筑湘西与贵州、广西大体相同,而苗族差异较大,但湘西苗族公共建筑在特定的环境和历史条件下有着自身的特色,是湘西特有的旅游资源,值得后人的保护。