新市镇地处耒阳市东北部,东与马水、亮源乡接壤,南与大市乡交界,西跨耒河与遥田镇毗邻,北与衡南县江口、冠市两镇相通。相传为“神农创耒,斫木之地”,南北朝时陈朝(558—589)、唐朝、元朝曾三度为新城市县治所。自南北朝至清代,历时1400余年,历来为水运码头,商贸重镇,商业久盛不衰,发展成为县治内乡村第一大集镇,现纳入湖南省政府重点建制镇。

新市街为明、清代商品经济发展初期耒水耒阳段四大口岸(新市街、灶头市、黄泥江、大河滩)和两大码头之一,曾有过“九街十三巷”的记载。清末至民国初期,耒水支流敖河、淝江驶来的船只多在新市街停泊,每晚达200只以上,东湖、夏塘的茶油,马水、安仁的粮食及附近乡村的木材、煤炭、豆类,皆以此地为集散口岸,粮食生意尤为兴旺。1935年粤汉铁路通车后,在新市街做粮食生意的仍有近100家,每天经营粮食达数千担,有的商号,粮、棉、油兼营,大商号每天可收购茶油100多担。广东也有不少商贾来到新市街坐庄收购谷米。新市街仅凭耒水之势,商贾云集,店铺林立,水埠繁荣。商业的繁荣,促使服务业的发展,时有茶馆30多家(兼营饮食)、伙铺20多家,曾有“小耒阳”之称。

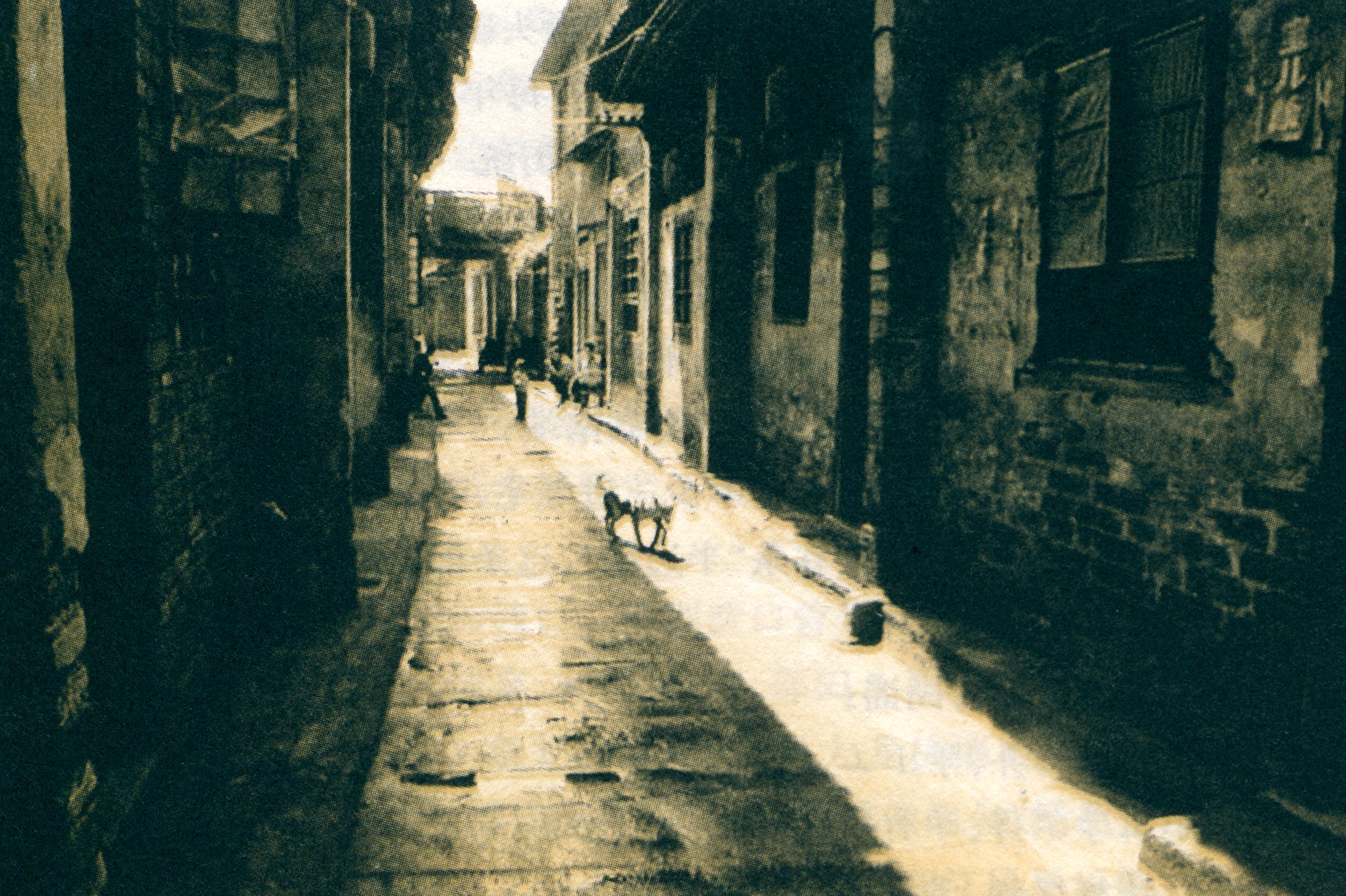

新市镇老街

新市古街于末水东岸依耒水而建,主要街道为南北走向,街道分为上街和下街。古时上街隶属耒阳县,下街隶属衡阳县(今析出衡南县)。这种“一街两署”的特殊现象,估计与当年这里为一个“黄金水道码头”的商业利益分配有关。据传新中国成立前新市街主要有4大姓氏,上街为黄姓和曹姓,下街为倪姓和廖姓,经常会为了地盘和家族荣耀打得头破血流。在新市街就有“八月十五打石头”之说,就是上街和下街的街坊在每年中秋节酒足饭饱后互相砸石头出气的习俗。不过在新中国成立后,新市街统一归属耒阳管辖了。现在新市街还保存着长达4000米的古石板街,直、横两条青石板小街撑起了古镇丁字形的骨架,现存建筑多为明清时期所建,风格独特。直街沿河而建,也叫正街,从南面的街口到最北面的街尾,长不过3公里,最宽处恐怕也不足30米,街道全为数米长的青石板铺成。在直街靠南端,一条同样风貌的小街连接到耒阳通往衡南的沙石公路。街上有不少三进老宅,有的为镂空扇型窗台,进门为3个天井。“九街十三巷”还有条“半边街”,这条街是依河而建,街旁就是耒水。

老新市街流传一首民谣:

弄格里格弄,学小工,

小工学不得,学打铁,

打铁难焊钢,学篾匠,

篾匠难钻眼(洞),学做伞,

做伞难穿笼,学做窿(挖煤窑),

做窿难拖炭,学呔饭,

呔饭以呕屎,学造纸,

造纸造不快,学卖拐,

卖拐冒人要,学抬轿,

抬轿冒人坐,狗就怪不得我。

从这首民谣中,可以想象老新市街的服务业是多么发达。现在新市街镇内古街古宅为湘南保存最完好、规模最大的古建筑群,宋代石桥石狮、重阳桥、古天主教堂、黄家大宅、地下钱庄、水埠衙门、古染坊、古作坊、古兵站等遗址也保存完好,当年的院坊房间也有遗存。

民间古村落独具特色,以青砖缁瓦、山字墙、人字垛、正栋、横栋、院落式统一布局。把大门一关,形成堡垒,能防御外来侵袭。站在末水边眺望新市古街,沿岸吊脚楼依稀可见,古码头、古渡口仍然可辨。两岸风景秀丽,环境清澈,两条溪流穿境而过,小桥流水,微风垂柳,水磨人家,错落有致,被誉为耒阳的“凤凰古镇”。爬上紫云峰鸟瞰,紫云峰钟声缭绕,书声朗朗,地母庙香火旺盛,如入仙境,新老街镇相互辉映,如诗如画,可以遥想当年耒水百舸争流之盛景。

新市古街细节

新市古街细节