一、杨氏宗祠

据记载,新化杨氏,始祖忱德公(杨惟圣),字师周,江西庐陵人,一说泰和人,官至广西签判,宦游至楚,侨寓邵州东关外杨公岭,旋迁新化,为新化始祖。据说,现新化杨氏主要是迁祖杨惟圣的第五代孙杨槐所发。杨槐生五子,杨天继、杨天绶、杨天绋、杨天绿等,五子分别居住在槎溪、上溪、大金溪、坪溪等五溪,此是五溪之由来,其中杨天继与杨天绶因南山剿寇有功而被封为万户侯。

位于新化县水车镇上溪村的杨氏宗祠建于明末清初,一说建于清乾隆八年(1743年),上元三运,甲山庚向。它是国家重点旅游景区紫鹊界梯田的三大景点之一。

该祠堂坐东朝西,砖木结构,为“四合院式”,占地面积为1368平方米,建筑面积2166平方米。2006年5月,该祠堂被湖南省政府公布为省级文物保护单位。

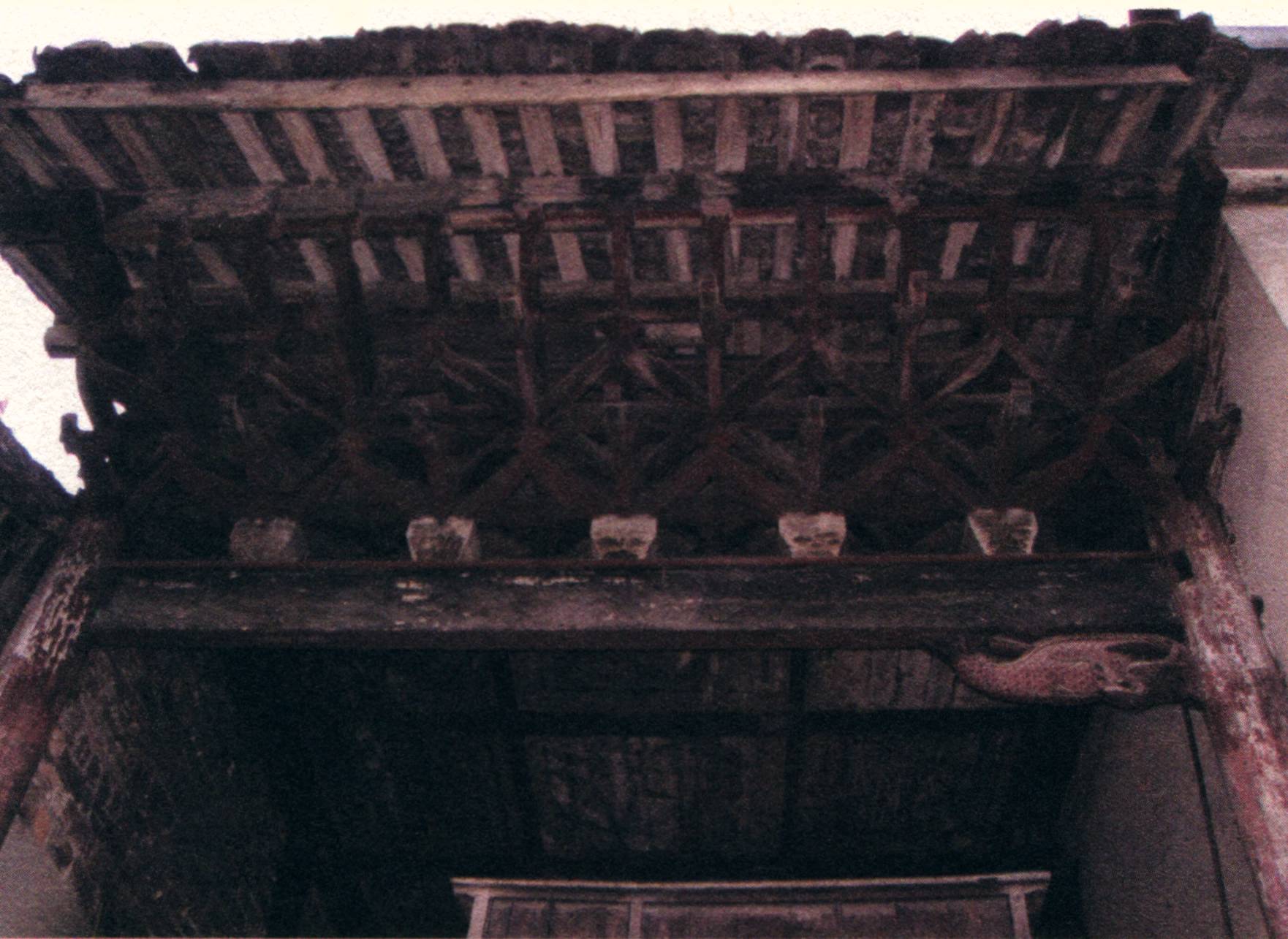

远观杨氏宗祠,在碧翠的山林掩映下,青砖白墙,那交错有如蜂窝的翅形斗拱是如此符合黄金分割,气势非凡、华丽壮观,屋沿线条流畅,整个建筑活像一只展翅欲飞的大鹏。

牌楼正中有清代直隶州(今河南省)知州杨世福手书的“杨氏宗祠”横匾,令人惊奇的是这四个字是用清官瓷小碗制作的(图1-1)。在大门的两侧有抱鼓石座和杨世福书写的“环青堂甘泉记”石碑。抱鼓石上有极其精美的龙形和凤形雕刻,栩栩如生,极其少见(图1-2、图1-3)。

图1-1 “杨氏宗祠”横匾 图1-1 “杨氏宗祠”横匾

图1-2 凤形图案抱鼓石 图1-2 凤形图案抱鼓石

图1-3 龙形图案抱鼓石 图1-3 龙形图案抱鼓石

如果你是个细心的人,会在大门右侧发现一块不起眼的石碑,上面刻有“严禁赌博”、“招引匪类、凌辱尊长、加以公惩”字样,落款时间为“道光二十二年春”,估计是在公惩家族中的败类后所立,以警示族人。碑下据说压着一个赌徒,虽说有点残酷,但这块石碑却使这里的民风淳朴了近两百年。

祠堂有三纵,一纵有戏台,二纵是正方形天井,三纵为宗祠的主堂。主堂供奉着三尊武将,中间一尊大的,两边各一尊小的,据说两边小神像为助杨天继、杨天绶兄弟剿寇的杨、元二小将。该宗祠结构比起涟源的彭氏宗祠显然要简单一些,风格也不同。内堂两层,两边有楼梯上去,所用材料全部为木材。栏杆为木板,没有镂空,给人厚重肃穆之感。宗祠梁、枋、门窗及墙面上雕刻有传奇人物故事、飞禽、奇花异草等图案,内容十分丰富,富有浓郁的梅山文化底蕴和建筑艺术特色。

杨氏宗祠所辖范围虽然极小,但出了不少人物。虽然现在本村的男丁只有千余人,但建祠以来却出过布政史1名、五品官2名、知县3名,现有地厅级干部1名、县处级干部8名。在一个小村落,能如此,可谓地灵人杰。

杨氏宗祠是一处难得的“民俗博物馆”,极具观赏和研究价值。(图1-4、图1-5)

图1-4 杨氏宗祠 图1-4 杨氏宗祠

图1-5 戏台天花板的彩绘 图1-5 戏台天花板的彩绘

二、邹氏宗祠

值得一提的是,在水车镇我们还发现了一处祠堂——邹氏宗祠。这家祠堂规模较杨氏宗祠小,保存也不算完整,不过其建筑结构和风格同杨氏宗祠相同,有着同样的翅角斗拱、正方形天井、木板栏杆(图1-6)。

图1-6 邹氏宗祠 图1-6 邹氏宗祠

三、楼下村

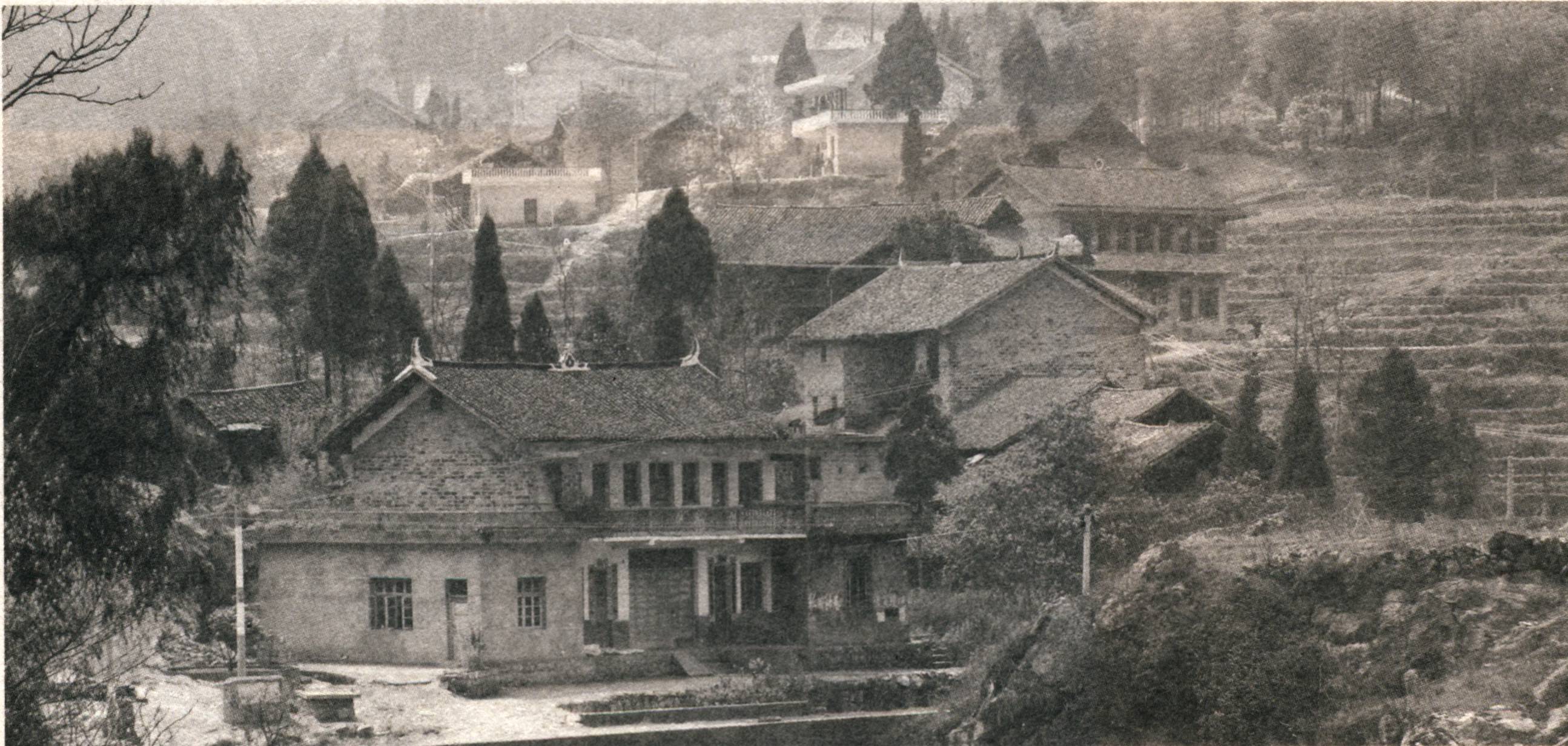

楼下村坐落在海拔1000多米的新化紫鹊界山脊,处于紫鹊界风景区东北部,历史悠久,文化底蕴深厚。楼下村古名叫沧溪,因背靠梯田形如楼梯而得名楼下村,古沧溪素有鱼米之乡之称,为富庶之地。(图1-7)

图1-7 楼下村民居 图1-7 楼下村民居

该村落依山而建,周围诸峰纵横,古老的木板屋集中建在一片山水田园之中,错落有致。几条石板小路交错分布在村落之间,溪水沿着石板路在村子里迤逦流淌,青山碧水,鸟语花香。往来老少,悠然自得,其乐融融,宛若一人间仙境。

村内现有保存完好的老屋院、庠地院、月新院、五房院、香花凼上院和下院、南林公院等54栋古建筑,大多系明清建筑。其中有代表性的院落为月新院和新庄等。

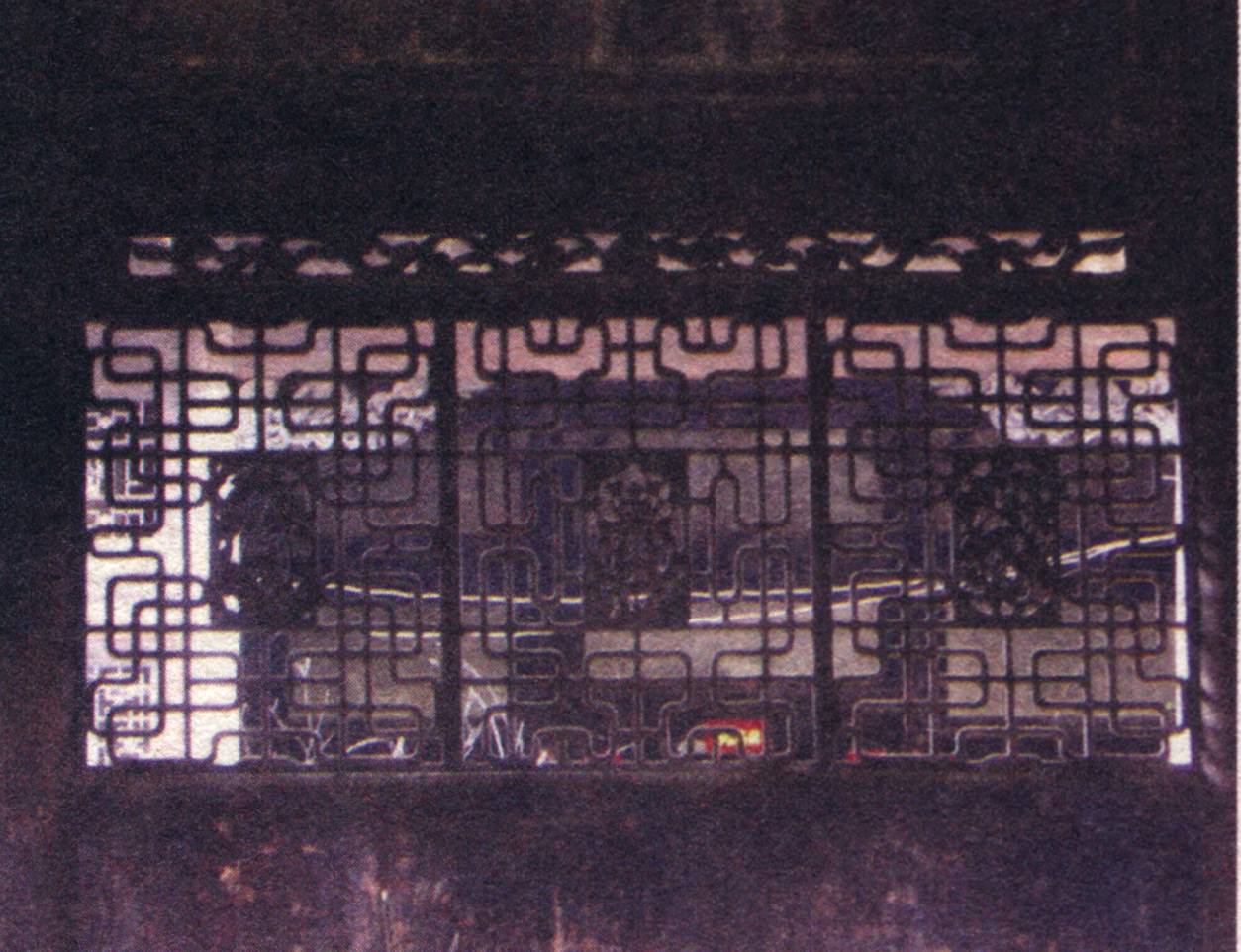

月新院是清道光举人罗永超的祖辈所修,至今还住有7户人家,近30人。据说月新院已有300多年历史。整个院子为2纵2横结构,一条用石条铺成的路贯穿其中,两层木楼,木雕随处可见(图1-8、图1-9)。值得一提的是这里的柱础(图1-10)与涟源和双峰的雕刻风格不同,其镂纹较深,有立体感,周围还有两圈石钉。

图1-8 窗户雕花 图1-8 窗户雕花

图1-9 梁上雕花 图1-9 梁上雕花

图1-10 柱础 图1-10 柱础

月新院的左边是新庄,于20世纪初期所建,是一幢木结构的四合院屋子,保存较为完好,尤其是二楼木栏杆完好如初,现在住着7户人家,30多人。据住在这里的68岁的罗合中老人(罗永绍孙婿)介绍,屋子的建造者是罗启兰,他的儿子罗楚润做过知县,孙子罗永绍是与孙中山同时代的人,担任过国会议员,也是陈天华和方鼎英的老师。因为陈天华所作《警世钟》一书对少年毛泽东产生了较大影响,在当地,有人说罗永绍是毛泽东的老师。说起毛泽东,楼下村罗家人与他还有一些渊源,罗翊吾是毛泽东读一师时的同班同学,新中国成立后与毛泽东有书信来往,原始书稿现保存在新化县档案馆。

自古以来,这里的人们就有读书的传统。村内有始祖所建“四香书屋”,两广总督游子太、辛亥革命先驱谭人凤、民主革命战士罗澍苍都曾在四香书屋求学。名人罗永超是清道光举人。罗永绍(字仪陆)曾留学日本,系国会议员。新中国成立后,这里学风日进,现在外有博士后1人、博士6人、硕士研究生5人,大学生3600多人,其中5人出国留学。

据当地村民介绍,村里的一棵古樟(图1-11),有“神树”之称,有关专家根据当地村民的族谱考证,这棵古樟树距今已有上千年的历史。我们慕名前往。古樟树生长在村头东面的小山丘上,一条小溪绕树而过。树高20余米,长得郁郁葱葱,阳光洒落在绿叶之间,树荫下浮光点点,光怪陆离。树干要三四个成年人才能围抱起来,树身高大,形如华盖,盘踞周边近百平方米。更为有趣的是,这棵樟树的树洞中长出了一棵蜡树,就像老祖宗抱着一个刚出生的婴儿。

图1-11 千年古樟 图1-11 千年古樟

在古樟的树枝上,密密麻麻地缠满了红布条,看上去奇怪而威严。据说,当地人家里如果有“不好带”的小孩,村民们把儿女带到古樟底下,在樟树上系一块红布,并在孩子的名字中安嵌樟字,意为把孩子过继给古樟,希望孩子顺顺利利。不知从什么时候起,这种习俗就代代相传。时至今日,这棵树已被当地人当成—种信仰和精神寄托。

在当地还有一个关于这颗樟树的传说。抗日战争时期,全国上下血风腥雨,抗日狂澜,波澜壮阔。楼下古樟,神灵有感,一日,古樟有一水桶大的树枝突然折断,鲜红的樟汁染红了沧溪,自此,樟树便枯萎了。时过三年,抗日战争胜利,这株千年古樟又起死回生,枝繁叶茂。当地人说,樟树公公前两年是抗日去了。

在古樟的两旁建有苍溪庙和樟树神庙(图1-12),供人瞻仰。上有对联:“威震八荒神通四海,恩施百姓惠泽千家”,“一方庇荫苍溪庙,千古元神樟树王”等。

图1-12 樟树神庙 图1-12 樟树神庙

我们在楼下村采访时,一位红光满面、精神矍铄的老人在旁边Ⅱ昌起了山歌,歌声粗犷而悠扬,在这么美丽的地方,听着山歌,这大自然的声音,真是一种极难得的享受,此情此景,让人心醉,恍若置身世外桃源。后经打听得知,老人叫罗承建,今年60岁,是娄底市记者协会和紫鹊界旅游节的民间歌手,歌词都是他自己创作的,我们有幸录得了其中一首:“水落高山一路平,感谢共产党毛泽东,改革开放邓小平,人民生活一年更比一年高,千家万户不要忘记共产党的恩情。”

目前楼下村的经济发展和旅游开发得到了政府的高度重视。2007年,湖南省委统战部挂点楼下村建整扶贫,取得了显著成效,人均年纯收入1800元,村集体经济收入实现由零到2万元的突破。2009年,新化县水车镇楼下村经湖南省政府批准,成为第二批省级历史文化名村。

四、正龙民居

正龙,古称大湾里,坐落在新化紫鹊界两个山头围成的山坳里,海拔800米,是红军长征时,贺龙、萧克部队经过的地方。正龙村的名称颇有来历。相传在很久以前,这里气候恶劣,自然灾害频发,民不聊生。在危急时刻,一条巨龙从天而降,伏于此地,镇住了灾害,使老百姓过上了风调雨顺的生活。人们为了纪念祥龙的功绩,便称此地为“镇龙”,由于年代久远,被误传为正龙。听说山上如今还能找到当年的巨龙藏身的山洞呢。

正龙乃一方宝地,据传早在蚩尤时,人们在后山上将一块巨石敲裂,中间突然出现了一条石道,两边石壁像现在的玻璃一般,光洁平整,上面还刻着文字。传说归传说,到底这里何时才有人居住?有一种比较可信的说法是,早在800多年以前,苗族和瑶族人的祖先就在这里繁衍生息。如今,这些先民的后代早已迁往其他地方去了,生活在这里的村民全部是汉族,以袁姓为主,大部分在300多年以前从江西迁来此地,现有近400户人家,1410多人。除此以外,还有少量奉姓、罗姓和杨姓村民。正龙村人勤劳智慧,数百年来继承和发扬苗、瑶民族的传统,经营着四周高耸入云的梯田(图1-13),成就了今天的繁荣兴旺景象。正龙梯田现已成为紫鹊界梯田的一个组成部分。

图1-13 紫鹊界梯田 图1-13 紫鹊界梯田

这里水资源丰富,喝水不用打井,只需将山上的溪水接下来即可。其水质相当好,在村支书袁沐荣家里,我们喝到了用山溪水泡的茶,其味甘甜爽口,是一般的饮用矿泉水所不能比拟的。一方水土养一方人,生活在这里的人们身体健康,大都长寿。据调查,村里目前最年长的是邹梅香老人,她今年已有106岁,还能行走自如。年龄在90岁以上的45人,其中有的还能下地干活。介于80~90岁之间的有近90人。

正龙村的木楼群(图1-14),依山而筑,古拙却不失典雅。板屋形制错落有致,像梯田一样层层叠叠。集中在大湾里附近的民居达200余栋。正龙民居的一个显著特点是,每栋民居的朝向各不相同。梅山人建房,讲究“三合”,即与天、地、人相合。村人建房必请风水先生,认为生庚八字与五行不能与房屋相克相冲,要相生相宜,才能确保人畜安康。这里的各栋房子之间以石板路连通,石板路通向村子每个角落。在院落周围,水塘、果树相映成趣,清澈的溪流沿着石板路在板屋问迤逦穿行。房屋既为木制,雕刻自然少不了。这些房子上的雕刻均美丽精巧,古色古香。远看板屋似乎很集中,密密麻麻,近看时每栋各为独立的小院落,有足够的空间,作晒场、菜园,植果木、风水树等。单个建筑基本上是顺山势而建的木楼,通常两层。外墙为木板,顶部山墙为竹编,上抹石灰。橙黄的木板墙,雪白的山墙,黑色的小青瓦,精致典雅。

图1-14 正龙村民居建筑群 图1-14 正龙村民居建筑群

当地居民始终沿袭传统的干栏式建筑风格是有一定根据的。采用这种结构有以下优点:1、取材方便,山区运输砖石困难,而木材随处可得;2、建造方便,山区地形限制,没有大块平地,盖砖石结构的房子需要开挖山坡,工程量太大,而木结构房屋可依山而建;3、安全,山区盖砖石结构的房子要挖坡填坡,破坏了原来的山体平衡,遇大雨易产生山体滑坡。

正龙村古民居建筑群是研究梅山地区古民居建筑群的历史、艺术、科学价值的典型实物资料,极有研究及旅游价值。

五、双林民居

从正龙前往双林,需经紫鹊界。紫鹊界以梯田闻名天下,是南方稻作文化和苗瑶山地渔猎文化交融糅合的历史遗存,是人与自然的伟大杰作。她的原始美、形态美、文化美及悠久的历史、独特的品位、天然的自流灌溉系统堪称一绝。如果说紫鹊界的梯田、板屋和山水风光,具有醉人的魅力和迷人的风情,那么园林式的双林民居,与其周围独特的梯田,则构成了紫鹊界稻作文化中的精彩篇章(图1-15)。

图1-15 双林自然景观 图1-15 双林自然景观

翻过紫鹊界,越过瑶人冲,就走进了双林民居(图1-16)。一路上,山色碧翠、树木葱郁、鸟语声声,溪水在山涧中自由欢快地流淌,令人心旷神怡。

图1-16 双林民居 图1-16 双林民居

双林半山腰的民房,梯田相接、树荫遮掩、流水淙淙。民房各依自家耕耘的梯田,没有运用构景技术,而是天造地设的动态分景画卷。梯田中有大小不一、形状各异的无数小山包,自然彰显了分景、隔景、衬景、障景、点景、借景、对景、框景的优美线条,无需运用虚实、藏露、俯仰、起伏、疏密的艺术技巧。

改革开放前建的民房,前壁大门两侧各有两个正方形“层纸塔”靠着窗户。“层纸塔”以竹板、纸渣和石灰浆为原料,有“避邪”的说法,但事实上是为了省料省工钱。为避风挡雨,屋两头或挡风的一头建有披厦。披厦多用于灶屋或猪栏厕所。过去的地主屋建成“三合楼”,由正屋“青龙楼”、“白虎楼”组成。有“宁可青龙高一丈,不可白虎出头”之说,把“青龙楼”建得比“白虎楼”高一些。这样的“三合楼”都有檐爪,凌空伸展。

双林人的历史,是用石磨破谷、脚臼舂米的历史,沿袭至今的特色习俗是过年吃萝卜。相传,是源于最早逃难到双林的一对夫妇,两人居住在山洞里,过着贫困生活,但十分恩爱。第一顿年夜饭,夫妻两人吃的是萝卜饭和萝卜菜。虽衣食有忧,却平安健康,且留下了健康的后代。经久未衰的土特产品有腊肉、糍粑和茶叶。山中的野菜、药材种类很多,其中苦藤菜、雷公蕨最著名。双林到处有楠竹,是风景,也是财富。金银花属当地的特产,如今的双林田头、地旁、溪边和荒山上,都种满了金银花,初夏时,花香四溢,简直成了花的海洋。

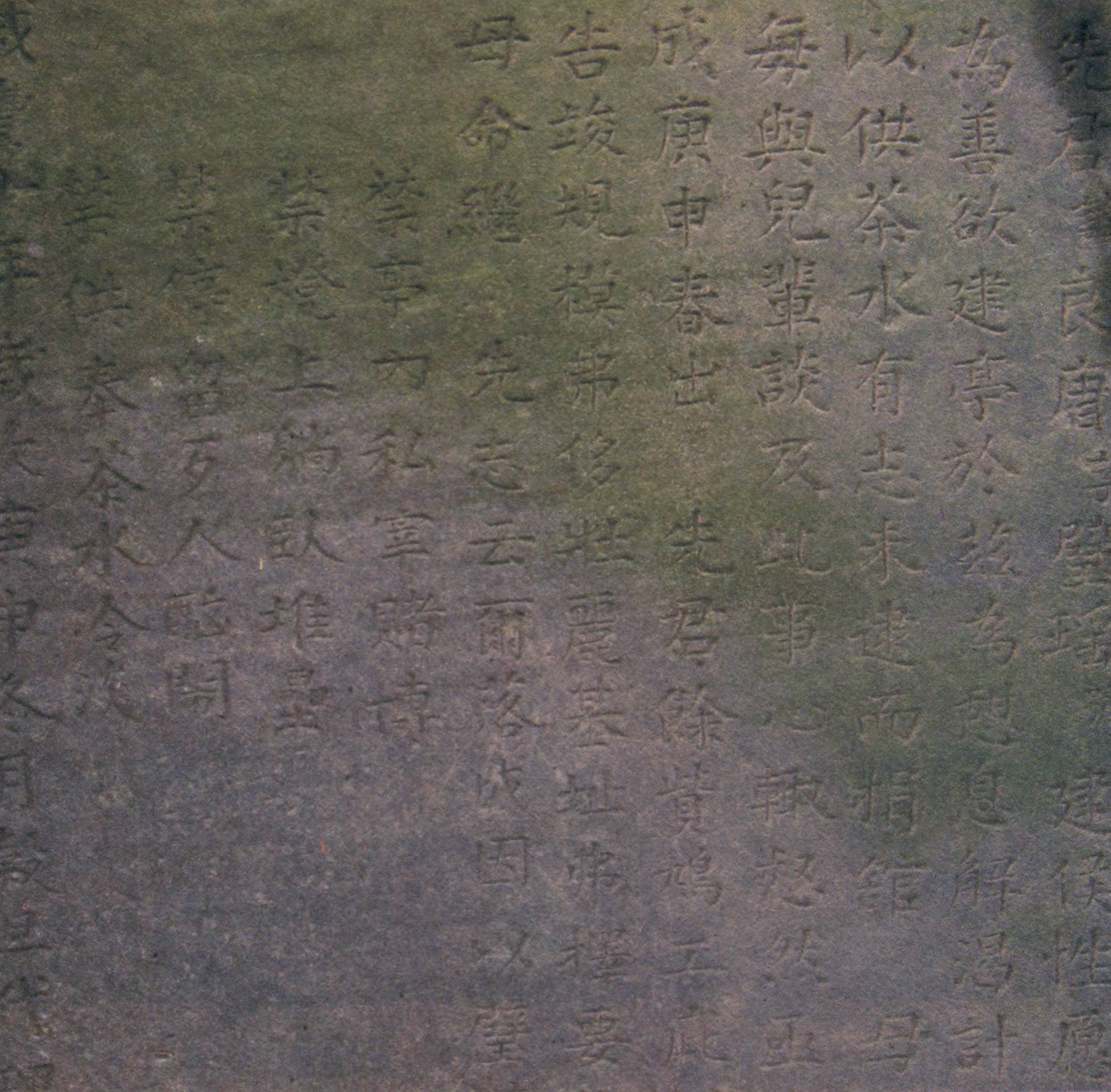

在村落旁我们找到了一块道光年间所立的石碑,上有刻字,称壁湛亭碑(图1-18)。石碑向我们讲述了一个真实感人的故事。这里原来有一条新化通怀化的古驿道,道上经常有许多外地人来往。当地有个名叫良唐的人(姓氏没有记载),字壁瑶,号建侯,他性格和善,乐于助人,看到这些人赶路很不容易,想自己出资建个茶亭,供路人休息,并准备用4亩田的收入来免费供应茶水。然而,当茶亭还没有完工的时候,他就不幸去世了。他的妻子每当与儿孙们谈论此事的时候,总是长吁短叹,她希望后代们继承父志,将没有完工的茶亭建成。道光十年(1830年)春季,在已故老人家召集工匠、准备材料后的几个月时间里,茶亭就建成了。这座茶亭建在较僻静的地方,为往来客人提供了方便,加上是因奉母命而继先志落成,所以命名为壁湛亭。石碑除了向我们介绍壁湛亭的来历外,上面还书有四禁,即“禁亭内私宰赌博,禁凳上身卧堆垒,禁停留歹人酗闹,禁奉茶冷淡”,此地民风之淳朴,可见一斑。

图1-18 壁湛亭碑 图1-18 壁湛亭碑

六、古桃花源

古桃花源位于与紫鹊界毗邻的奉家镇下团村。从双林出发,我们一路西行,向雪峰山脉中段的奉家山腹地走去。环顾四周,处处皆景,只见山高林密,清流飞瀑,大有“绕过清溪疑仙境,人从何处问苍天”之感(图1-19)。

图1-19 古桃花源 图1-19 古桃花源

奉家山河谷,有一处隆回、溆浦、新化三县交界处的神秘土地,这便是古桃花源。来到古桃花源,只见群山叠绕、河谷平旷、阡陌交通、房舍错落、鸡犬相闻,难怪当地有人说:“外地太乱,此地无忧,外地无收,此地有收”。其景不禁让人想起晋时陶渊明笔下的《桃花源记》。

“晋太元中,武陵人捕鱼为业,缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之。复前行,欲穷其林。林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光,便舍船从口入。初极狭,才通人,复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣著,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆口又惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云,不足为外人道也。

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷不复得路。南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往,未果。寻病终。后遂无问津者。”

冷水江市史学会会长粟海先生通过对梅山文化的研究,认为在现今湖南新化县、安化县为中心的周边地区,雪峰山脉东西麓的深山幽谷里,古代确曾出现过一个“没有君主,没有剥削,不负担任何徭赋”的社会群体,他们在汉代被称为“武陵蛮”,南北朝、隋唐时期叫“莫徭”,五代两宋时叫“梅山蛮”。

有学者找到了当地居民家中保存的清道光年间所修纂的奉氏族谱中的一段记载:“吾族本姓嬴,自吉公易姓到弼公……递传献公生十子,长名渠梁,即秦孝公也;次名季昌,乃吾易姓之鼻祖也。因孝公用商鞅,坏古制,开阡陌,私智自矜,刑及公族。我祖睹权臣之乱政,痛旧典之沦亡,逆鳞累批,爰鞅犯禁,效采药遗踪,潜隐于濠,易姓为奉,更名吉。”对比《桃花源记》中“先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境”一说,再联系其他相关证据,进而推断今奉家山下团村就是古桃花源。陶渊明为什么要到奉家山来呢?有一说是:陶渊明祖籍邵阳,家族庞大,在邵阳、溆浦一带的亲友不少,陶渊明肯定听到过关于莫徭的传说,所以,陶渊明与刘子骥结伴而来奉家山区探险是极有可能的。至于“南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终,后遂无问津者”,概因陶渊明信守诺言“不足为外人道也”而杜撰,他们两人都应该是到过这里的。

据调查,这里住着100多户人家,800多人,其中80%为奉姓。在这次考察活动中,我们没有找到那本清道光年间所修的族谱,却在相距不远的上团村见到了一本上个世纪80年代修的奉氏族谱,对于这里奉氏的来历,上面有着类似的记载:“启祖朝瑞奉命南征,卜居梅邑,江东开基创业,历经宋、元、明、清、中华民国五朝,六代至今已近千年,繁衍40余代,分布湖南、湖北、四川、江西、广东、广西等省,寻本求源,追溯至吉公已有两千余年历史,可算是源远流长”。

这里的奉姓来源分成两个部分,一部分是秦时季昌公的后代。

季昌公是奉族的祖先,秦献公生了两个儿子,长子名赢渠梁,次子名赢季昌,渠梁于公元前361年(庚申)继承了王位,称秦孝公,当年下令求贤,公孙鞅入秦,公元前356年(乙丑)秦孝公重用公孙鞅,开始变法,其弟季昌极力反对,招致其兄渠梁的追杀,其弟只好敛迹韬光,以避其难,借外出采药经广西桂林向江西吉安永丰逃离而隐藏于护城河,由于此地形及生存条件不足以避难,于公元前355年沿雪峰山脉进入古梅山玄溪峒定居。赢季昌怕引人注意而招祸,改自家姓赢秦为奉姓,(易“秦”字之二点)是不忘鼻祖之意,把名“季”字改为“吉”字,是逢凶化吉之意。赢季昌避秦时乱隐姓埋名之后,不敢将易姓为奉的情况向社会公开。季昌在此地居住40多年后才“语其子”。宋徽宗时奉朝瑞诞生,登建炎庚戌进士,筮仕江南为访察都运使,至南宋绍兴九年(1139年),己末袭武略将军之职,征西奏凯加升镇国上将军。南蛮因居雪峰山险要之地,高山阻隔,交通不便,演变为“梅山蛮”后,危及地方政权。朝廷数次派重兵平蛮未果,南宋时命奉朝瑞带领高皇城、岳银屏来此地说降。功成后皇城返朝,朝瑞则留此地永居。这说明只有奉姓才能“以夷制夷”,达到说降效果。说降后奉朝瑞认为到了自己祖源之地,同根连理之情胜过归朝享受荣华富贵,故皇城返命,奉公则永镇南藩,逐卜江东、坪下而家焉。至此,隐姓几百年的秘密才公开。

一部分为清末由广西迁来的奉姓瑶族。这里一位79岁的奉姓老人对我们说,他们是广西桂林奉家,于清末时迁到这里,原系瑶族,现在被改为了汉族。这种说法也有其可信度,广东、广西等地的奉氏确实都是瑶族。而且下团村民风淳古,风俗依然,不少老人还能讲瑶语、唱瑶歌,生产生活中保留了许多传统的瑶族文化特质。

结合时间和历史背景以及当地的调查,清末应有部分奉姓瑶族慕名从广西迁来此地。1851年的金田起义是瑶族与汉、壮等民族共同发起的,桂平、平南、武宣、象州、永安等地的瑶族人民踊跃参军,有的全家、全族、全寨参加了太平军。没有随军北上的瑶族人民在当地配合太平军坚持斗争。太平天国运动失败后,许多瑶族民众被诛戮,瑶族群众为躲避清廷追杀,不得不迁徙他乡。

至于他们为什么知此有奉姓人居住,首先奉家山奉姓乃吉公后代这一事实自南宋奉朝瑞时已为天下人所知。其次,太平军西征部队曾入湘西永顺、桑植一带,在此遭到湘军的顽强抵抗,后败走贵州。太平军中的一些瑶族奉姓将士有可能流落此地,在返藉途经新化时应该会留意到奉家山的情况。站在奉姓瑶民的角度思考,广西的奉姓均系瑶族,而这里的奉姓为汉族,如来湖南奉家山改瑶为汉,同时改其源流,那应该是避免杀身之祸的最佳办法。

感谢自称武陵渔人的陶令,把这么一处自然与人文的绝世美丽用极自然的笔触描绘出来,奉献给人类。如果不为世俗和虚伪所掩盖,其实每个人从心灵深处都向往这么一块令心灵永远澄静新鲜的桃花源。

七、奉老八宅院

沿武陵渔人从桃花源返回的路线,我们朝奉家上团走去,一路上“芳草鲜美、落英缤纷”,清澈的溪水悠然流淌。

奉老八名孝亲,字仕卿,号尊泉,清光绪二十二年生,因在同辈中排行第八而得名。他是奉家镇有名的大财主,早年毕业于宝庆五蜀联合中学,后来靠贩卖树木而发迹,有“树大王”之称。他在当地办过地方团练武装,手里有20多支枪,曾担任过县参议员,新中国成立后被镇压。据他健在的亲侄子,今年80岁的奉眉仙老人讲,奉孝亲一生做过许多善事,当他被押往水车法场时,组织上打来电话要求枪下留人,可惜的是已经晚了半个时辰。奉家族谱上是这样评价他的:“善继先人志,才学冠吾乡,临难心有主,扶弱不畏强,练团防匪冠,声威震远方,兴学作英才,士林沐恩光,减轻钱谷息,功德颂无疆。”

奉老八的宅院在上团村,亦称竹园,建于民国32年(即1943年)。这是一幢四合大院,石木结构,有两层。大门由巨石制成,显得气派。中间天井较为宽阔,足有6亩地的面积(图1-21)。天井周围的阶级上立着大小一致直径约30厘米的木柱子,下面的柱础也很有特色(图1-22)。围墙在周围紧密相护,两层楼坚固如旧。新中国成立后,这里改为上团乡政府的驻地,现在,水车镇上团管区仍在这里办公。整个建筑除了碉楼被拆除,其他保存比较完好(图1-23)。

图1-21 宽阔的天井 图1-21 宽阔的天井

图1-22 直径统一的木柱 图1-22 直径统一的木柱

图1-23 奉老八宅院大门 图1-23 奉老八宅院大门

八、中峒梅山寺

中峒梅山寺,地处新化县奉家镇上团村和岩板村交界处,在岩板村境内。寺在两峰之间,高悬在深沟之上,四面皆空,万壑千岩绕一寺,美不胜收。这里依山傍水,地形险峻,景色清幽,实为隐居修行之胜地。有人说,只有赏心悦目的山水才能称得上景点。要悦目似乎很容易做到,要赏心,则不那么容易。步人中峒梅山寺,总觉得二者兼顾,不可多得,景色不仅美,还美得有一份韵味,能得到一种感染、震撼的力量(图1-24)。

图1-24 寺下小桥流水 图1-24 寺下小桥流水

走过一座石桥,我们朝寺院走去。只见山涧水鸣、木桥横越、溪流清澈、山崖高耸、岩石湿润、青苔遍布、石阶蜿蜒、巨石嶙峋、古树参天,使人不能不佩服大自然的鬼斧神工(图1-25)。

图1-25 山崖高耸 图1-25 山崖高耸

上了有100多米台阶后,一廊桥横跨于两山之间,古色古香。走过廊桥,溯一条小道盘旋而上,两边是翠竹,清风扑面而来。虽说正当六月盛夏,但此地却极为凉爽。不远处,寺宇壮观,檀香袅袅,山峰高耸入云,真说得上是拨开重重云雾,方才上得中峒梅山寺(图1-26)。

图1-26 中峒梅山寺 图1-26 中峒梅山寺

在山腰的开阔处坐落着两座庙宇,坪前还有一座三层塔形香炉。从外观来看,庙宇是新修的,并非古庙(图1-27)。后经打听得知,原来这里的古庙早已被泥石流冲毁,现在我们看到的是1995年重修的。那么,这里最早的寺院到底是什么时候建的呢?根据庙中保留的一块残碑——圆通永镇碑记载,“我地永兴庵,建自前人,于丁丑年复修”,后落款“乾隆×九年甲申岁”,也就是说在乾隆丁丑年(1757年)之前就有寺庙在此了。由此推断,中峒梅山寺至少有两个半世纪的悠久历史(图1-28)。

图1-27 观音殿 图1-27 观音殿

图1-28 圆通永镇碑 图1-28 圆通永镇碑

圆通永镇碑是一块歌功颂德碑,现已断裂成两截,由于年代久远,其字迹大都模糊不清,但从残留的只字片语中,我们似乎看到了这里的先辈们为开辟这一方静土而忙碌的身影。1757年,古庙复修后,僧侣们迎智山师徒上山主持寺院。智山和尚是邵阳圆映堂门滕公的后裔。他来这里以后,清规法戒,勤于修为,在没有募集任何资金的情况下,自己捐资修大井、立山门、建楼房,“谓非淡泊而勤于修为”,“思一院修即实一地之观瞻”。当地人们知道情况后,也参与进来,纷纷捐米捐钱。永兴庵在他的治理下,气象日新。

当我们准备从原路折返时,在香炉旁发现了一方2005年的碑刻,上面记述着多方“集缮增援古博寺院多景,化钱金炉塔”的事迹,这种乐善好施的优良传统在现代人身上得到了很好的传承。

九、过街亭

过街亭位于新化县荣华乡过街村,今天华中学东面,距荣华乡政府500米左右。因当年此处是沟通溆浦、安化和新化的交通要道,故取名为“过街亭”。这里自然环境优美,蓝天碧水,红花绿树,落安河恬静地从这里淌过,清清柔柔。河岸上,一条石板街道,木屋迤逦分居街道两旁。清晨的河埠上,倒映着妇女们搓洗衣服的身姿,成为一道美丽的风景。

过街亭临落安河而建,以乐善桥为中心,南北各近3里,上至羊古桥,下至观音阁,临街有店铺和摊位上百个(图1-29)。这里的街道宽10米,大多数房屋为木结构,所有房子沿街紧密相连,整个街道布局科学、合理,结构明朗,排水、通风、采光等均以人为本,天人合一,置身其中,冬暖夏凉(图1-30)。整条街道的木屋是普通民居和商业街道的综合体,是典型的具有江南特色的民居(图1-31)。

图1-29 过街亭两边的街铺 图1-29 过街亭两边的街铺

图1-30 双层木房 图1-30 双层木房

图1-31 过街亭古道 图1-31 过街亭古道

全村有13个小组,总人口达1380人。村民以刘姓、谭姓、苏姓为主,其中刘姓为大姓。据当地的老人介绍,过街村附近原来共有14个祠堂,但都在土改时期和文化大革命时期被破坏了,现在保存较好的就只有过街亭对面的谭氏宗祠,过街亭北端的刘氏宗祠就只剩下一堵墙和祠堂前的一副石刻。

过街亭建于清道光年间,距今300年左右,为新化境内著名的老商业中心。在其鼎盛时期,安化、双江、新化各地的商贾在此经营各种南北杂货,因商品齐全,辐射周边地区近100公里。据当地人介绍,过街亭3DO年来一直是个热闹的集市,直到公路边的新市场建好之后才开始变得冷清。

过街亭街道两边原来均为木房子,大多为两层建筑,中间一个大厅房,放了神仙和祖宗的牌位,过年过节大人们在这里烧香敬菩萨。大家庭聚餐,这里也可以摆些桌子,用来招待客人。厅房两端是相同的,一样是里一间卧室,外一间客房。除了极少数破坏极为严重的房屋之外,绝大多数的木房中都有人居住,但极为遗憾的是中间三三两两夹有几栋新旧交接的砖瓦房。原本过街亭已申报“古董街”,但因没有下文,当地老百姓就开始拆掉旧房子改建砖瓦房。

十、谭氏宗祠

谭氏宗祠位于过街亭对面的谭家村,修建于道光年间,2006年经谭姓人集资修缮,基本恢复原貌。祠堂坐东朝西,占地5亩,青砖青瓦木结构,形如四合院,外有围墙,内有正殿、偏房等。

乐善桥与过街亭连通,走过乐善桥往东100米,便可见到谭氏宗祠的牌楼。进门牌楼高10米左右,有3层墙垛,正中写有“谭氏宗祠”四字,门两边有大小对联两副,大对联是2006年重修之时所写,小对联是建祠之时所写,一大一小,互相呼应。门为拱形,门框、门槛均为石头所做,门为木制。牌楼顶上有“二龙戏珠”雕塑(图1-32)。

图1-32 宗祠牌楼 图1-32 宗祠牌楼

进入祠堂,首先映入眼帘的是一栋结构简朴的木制大屋,为祠堂的正殿,有木柱6根,木柱的柱础由鼓型麻石和六角形石墩构成。石墩上有精美的花鸟图案石雕。正堂上面悬挂“源溯西昌”、“源远流长”、“同根一族”、“精神万古”、“世代书香”、“祖德流芳”、“德泽千秋”7块匾额,书体有楷、行、篆等,给人庄严肃穆之感。另有四副对联,内容均为赞美祖宗功德。享堂之上为谭氏先祖的牌位,有8排之多,每排均有20块左右。

正殿的柱、梁、檩,全为木制构件,并附有精美木制雕刻,有的做成祥云样式,有的做成龙头样式,雕工粗犷、大气(图1-33至图1-35)。

图1-34 祥云木雕 图1-34 祥云木雕

图1-35 龙形木雕 图1-35 龙形木雕

正堂两边是厢房,现由当地人住在里面,偏房现为一个竹篾加工厂的厂房,所以祠堂到处都堆满了各种材料,显得拥挤不堪。祠堂也没有专人护理,每个地方布满蛛丝灰尘。如此下去,谭氏宗祠终究会荡然无存。

十一、刘氏宗祠

调查组成员存当地老人的带领下,还考察了过街亭的刘氏宗祠。刘氏宗祠被破坏得很严重,现只剩下一堵由青砖砌成的外墒,内部在土改时期(1950-1952年)已被改建成乡政府和卫生院,祠堂入口处已被红砖堵死,只是祠堂的石质门框还在,旁边立有石刻对联一副,中间几字已无法辨清。老人介绍,对联的内容为“派衍青田基开白水,名垂汉室业启南阳”。字迹的沧桑仿佛在向世人诉说着年代的久远。宗祠的牌楼已无,其内部结构也已经是荡然无存,被当地的居民当作了晒谷坪和牛栏。

十二、苏氏宗祠

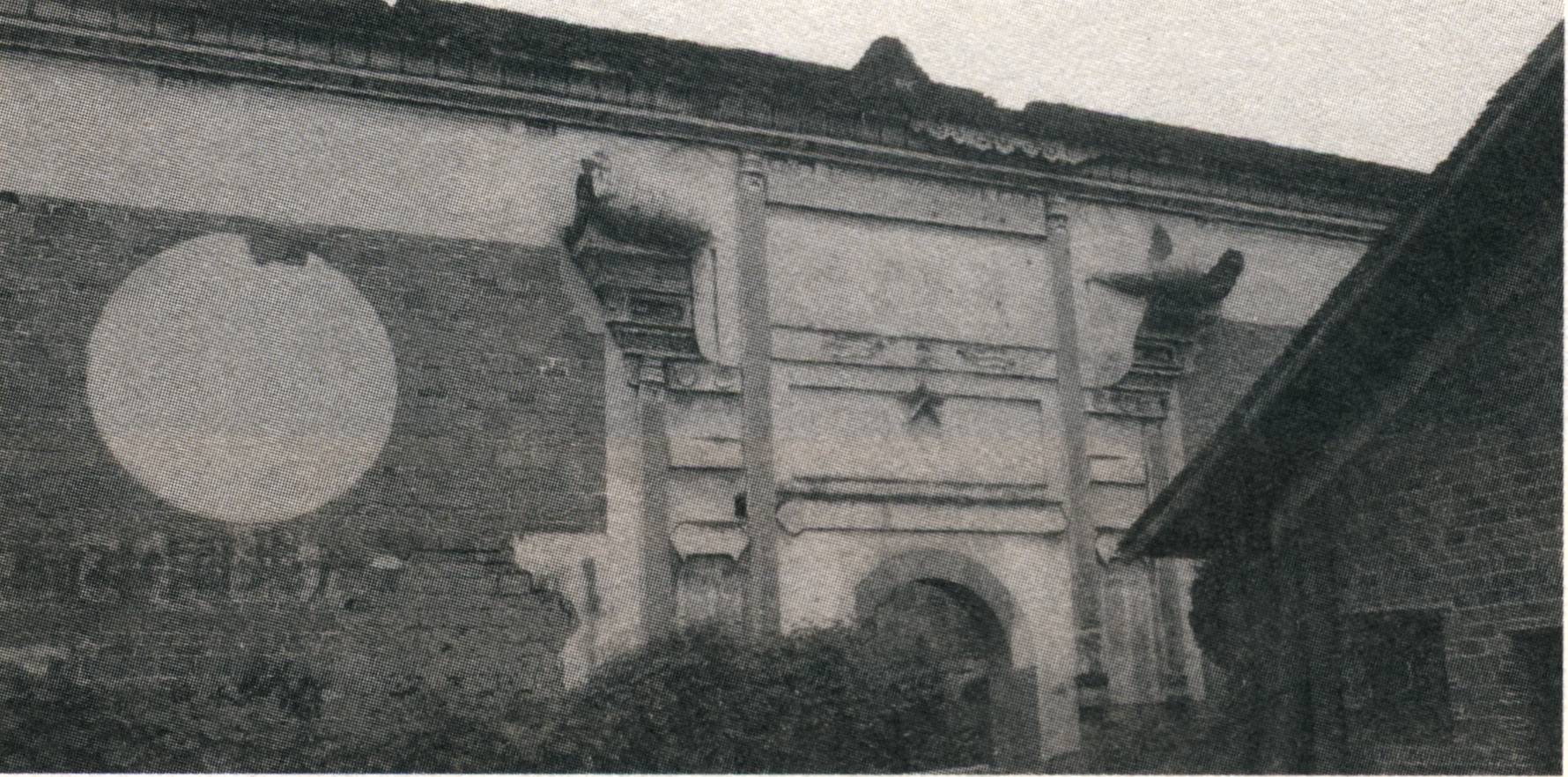

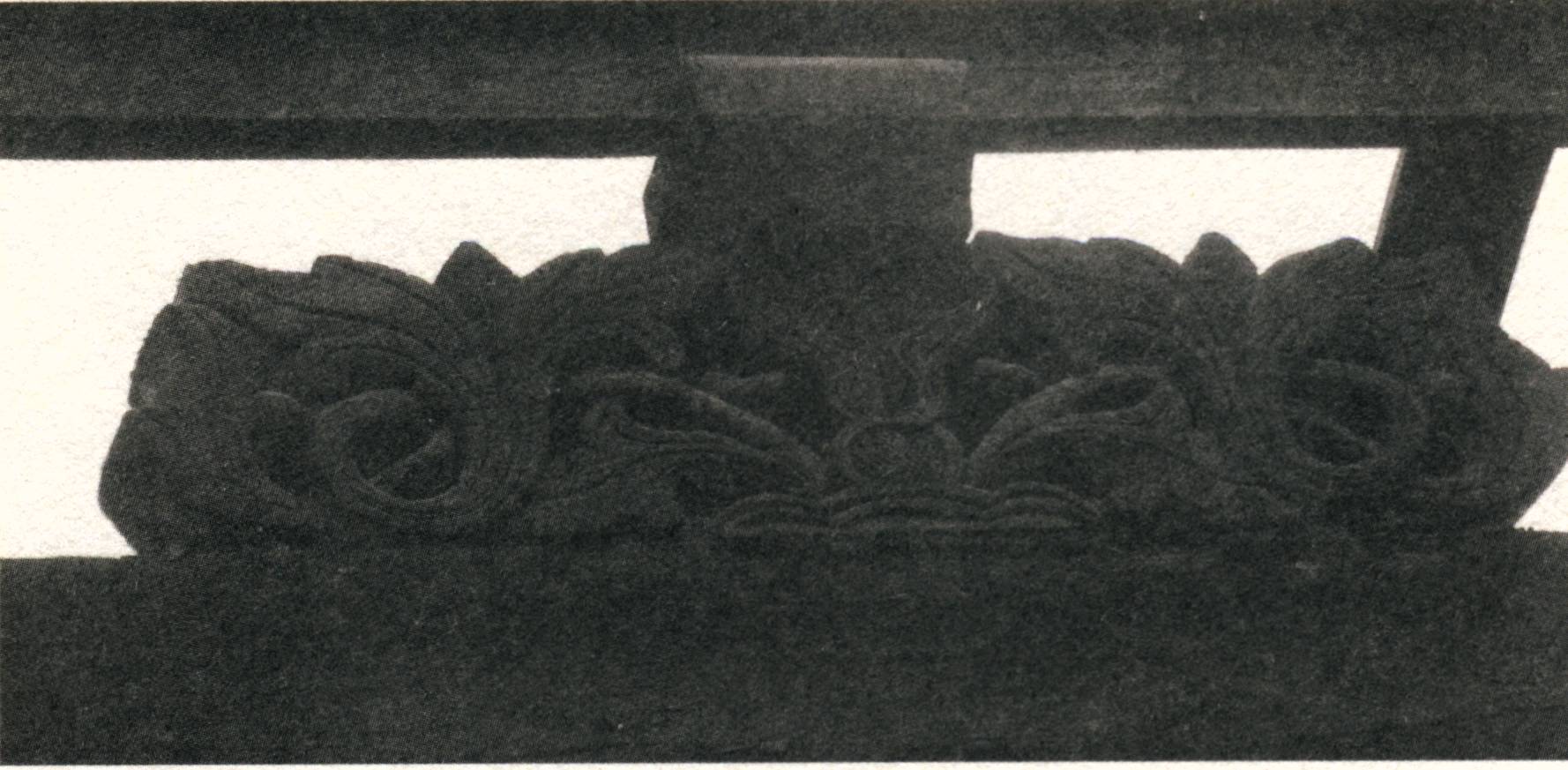

过街亭的苏氏宗祠与刘氏宗祠损坏一样严重,只是牌楼还在,内部结构已经毁坏殆尽。其牌楼与谭氏宗祠的三层垛子不同,该处只有一层,但从牌楼的装饰上仍然可以看出苏氏宗祠当年的豪华,上面不仅有彩绘的壁画,还有造型独特的石雕,可惜的是因久经风霜的侵蚀,大部分彩绘和石雕均已模糊不清,唯有屋檐下的那行由花卉和祥云图案组成的彩绘还算清晰(图1-37、图1-38)。

图1-37 破损严重的苏氏宗祠 图1-37 破损严重的苏氏宗祠

图1-38 苏氏宗祠屋檐下的彩绘 图1-38 苏氏宗祠屋檐下的彩绘

十三、谭家山

谭家山又名谭家院,因谭姓族人聚居而得名,地处荣华乡横溪村,距荣华乡政府约5公里,横溪水从村前潺潺流过。该村始建于明代,距今已有500多年历史。据当地老人介绍,现有村民100余户,近600人。整个村落房屋占地面积达50000多平方米,分三个层次布局,院落与院落之间有青石板路回转折叠。全村30多幢明清风格的传统木板民居依山就势,层层叠叠,错落有致,高低搭配,首尾相接,连成一片。

该村落有一幢规模较大,颇有年代的宅子,宅院门坊前还保留着用于悬挂姓氏旗帜或族旗的石雕基座和一块谭家院桥碑。这个宅院内为三开两进的木质四合院楼房结构,建有天井3个,由青石料修砌,精雕细刻成各种图案。槽门与整体建筑入口朝向稍有角度,这种布局寓意财源广进。正堂之上有一块年代久远的匾额,宽约1米,长4米有余,字迹已模糊不清,无法辨认。房屋的第二进已被拆毁,只剩下几根横梁和横梁上的木雕(图1—42)。笔者认为这样的建筑和木雕应该保存,房主无奈地说,孩子已经长大,必须起新房才能找到对象。木雕最终难逃被烧毁的命运,笔者不禁唏嘘。无独有偶,附近不远的一栋木房子也正在拆迁,坪里横七竖八地堆满了被拆下来的木材,据房主人介绍,这个房子有一块光绪年间的“惟德之馨”的匾额,现今被埋没在堆积如山的旧木头之下,无法找到。原本保存较为完整的谭家山古村落建筑逐渐被新式砖瓦房所替代,有着古朴历史文化风韵的古建筑正在逐一消亡。

图1-42 木雕 图1-42 木雕

十四、戴家坡

戴家坡又名戴家派,位于新化县吉庆镇的油溪桥村,整个村落建立在一个小山坡上,清澈的油溪水在山脚下静静地流淌,屋前屋后是层层叠叠的梯田,一股股山泉从村中流过,汇入村下的油溪河中。戴家坡是一个很小的自然村,只有200人左右,因原来迁居此地的人都姓戴而得名,现在基本上没有姓戴的人了,大部分人都姓李。这里风景优美,山清水秀,住在这里的人大都长寿,据调查,80岁以上的老人有10多位(图1-43)。

图1-43 戴家坡 图1-43 戴家坡

坐公共汽车经过油溪大桥后下车,右边有一条新修的水泥路直通深山之中的水电站。沿着公路往下300米,有一座古老的石拱桥,与上面的新桥遥相呼应,这座桥在2000年以前一直是沟通新化与安化的交通要道。桥头有一座石碑,上面记载着该桥修建于乾隆十二年(1748年)。该桥全部用巨石砌成,长53.3米,高22米,只有一个桥墩,另一端直接建于悬崖之上(图1-4。石碑旁有一个石狮子,听当地人讲,原本有一对,另一个被人推入了下面的油溪河中。石桥正中刻有一条近2米长的蜈蚣,张牙舞爪。

关于此桥,有许多的传说。据说在建桥之时,做工的有100人,但只有99人吃饭,那位不吃饭的人是神仙下凡帮助大家来修桥的。桥修好后,忽然天降暴雨,并出现了一条龙,龙想要从桥上过去,而若是如此新建的桥势必被冲毁。因此,当地两位出钱修桥的乡绅李承海、刘德智双双跪在桥上,想阻止龙的暴行,玉皇大帝知道后,派了一条大蜈蚣将龙制服,这也是桥中雕刻一条蜈蚣的原因。

经过石拱桥就到了戴家坡,沿着一条不宽的小马路一直往上,两旁都是稀稀落落的木房,也夹杂着砖瓦房。因经济发展,很多的木房子都已经被拆掉,有的房子因年久失修而破烂不堪,只有极少数的几栋木房子还保存原样,那个世外桃源般的戴家坡已经不复存在。

|