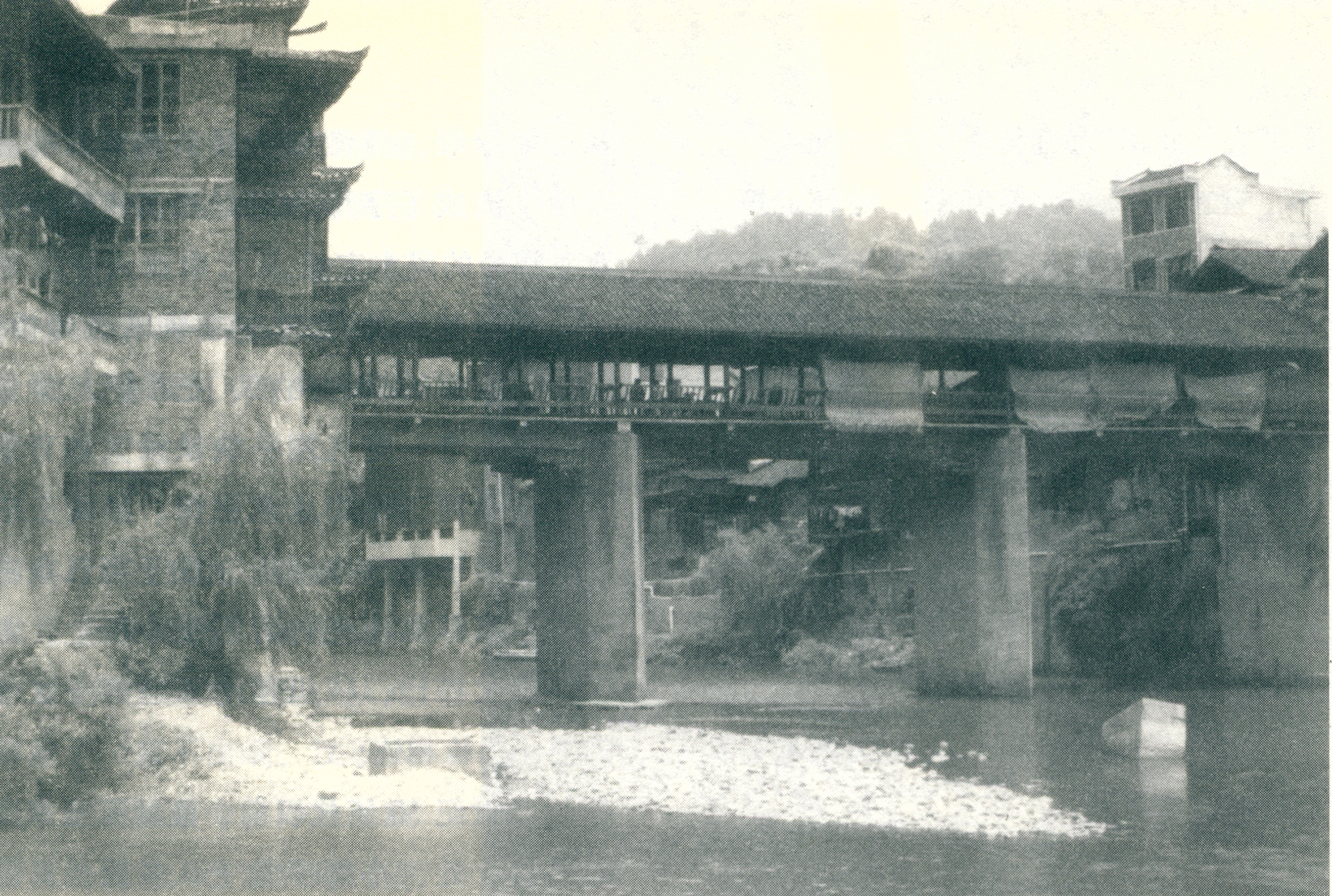

龙山县洗车河镇古廊桥是古镇居民休憩、交流、做生意的地方。

洗车河是酉水的一条支流,源于水沙坪溪和猫儿洞溪,沿途接纳了猛西河、靛房河、贾市河三条河流和76条溪流。其中流经红岩镇境内的河段称红岩溪,流经苗儿滩镇境内的河段称捞车河,最后在隆头注入酉水。

洗车河,土家语原称“泻泽”。“泻”,汉语意译为草;“泽”汉语意译为水。是说两岸芳草萋萋,翠竹青青,树木葱郁。客籍人进入后,以汉语相称为洗车河。河畔桂馥兰芳,蓼红芷白,过去又有香溪之称。

土家族劲勇尚武,能歌善舞。古籍称其“天性劲勇,锐气善舞”,并说“汉高祖乐其猛锐,数观其舞,使乐人习之”,歌舞遂在民间广为流传,以至“凡百户之乡,有市之邑,歌谣舞蹈,触处成群。”但是由于土家族有语言无文字,土家语成为土家文化的主要传承载体。随着时代的发展和民族的交往融合,现全国800多万土家族人口中,能讲土家语的不足16万,而且集中分布在洗车河流域和附近的里耶管理区及与之毗邻的永顺、保靖、古丈等县的少数边邻乡镇。洗车河流域得以保持了土家族原生态文化,且传承丰厚,弥足珍贵,引起国家和各级政府的高度重视。

古镇历史悠久

在洗车河流域居于中心位置的洗车河镇,历史悠久,人文灿烂,风光秀丽,据在镇里出土的编钟、铜釜、铜铣等文物,在下游苗儿滩发现的商周战国时期文化遗址、隆头廖家坪汉代文化遗址、上游洛塔吴著厅五代时期文化遗址来看,这里在两、三千年以前就有了较高程度的早期文明。洗车河津通巴蜀,水达辰沅,在没有公路没有汽车的漫长历史里,曾一度成为湘鄂渝边区水陆交接、人货出入的重要通道。入暮,上百只风篷船停泊河下各码头,舷舭相抵,首尾相衔,拖曳成满河灯火;白天,陆路上肩挑背负者如蜂如蚁,哼唷出一派苍劲活力;汗水浸泡的石梯路,如雨初湿。

古镇位于红岩溪河和猛西河的交汇口。那从大山深处逶迤而来的两条河流,飘逸如绿缎,清澈如水晶,在秀丽的五峰山下流成丫字形,于是洗车河就成了双龙相会的风水宝地。

两座建于清代的古凉亭风雨廊桥,长虹卧波似的横跨两江,把沿河三岸连成一体。老一辈人用一块块硕大的青条石,把沿河三岸砌成东平街、新街、丁字街、湾子街、小河街、坡子街几条古街道,那踩得溜光的青石板小街上,古商铺鳞次栉比,依山傍水而建的土家吊脚楼,栋栋相连。

20世纪50年代以前,流域有土家大摆手堂3处,小摆手堂150多处,真是“歌谣舞蹈,触处成群”。土家摆手是一种载歌载舞的群众性民族文化活动,以祈求吉祥幸福为主题,是土家人用歌舞戏剧酬报先祖的重要赛会,是一种历史悠久的传统文化现象。那灯火相映、月色朦胧的摆手堂上,男女翩跹相携,以歌为媒,演绎出万种风情。

大商埠

洗车河地处湘鄂渝边区,这一带山川险峻,交通闭塞,直至20世纪30年代中期,才修了一条简易的湘川公路,通过吉首、花垣等地入川。在“陆有峻坂,水有险滩”的地域环境里,洗车河以“津通巴蜀,水达辰沅”之地利,一度成为湘鄂渝边区水陆交接、人货出入的重要通道。由于这里距龙山县城及鄂西一带较里耶要近60公里,可减轻长途跋涉和肩挑背负之苦,故避远就近者甚多,形成商贾云集的一大商埠。从20世纪80年代初期在洗车河街出土的大量汉五铢古钱币来看,这里的圩市形成已久。雍正六年(1728年),清政府实行改土归流,改永顺宣慰司为永顺府,雍正七年(1729年)设龙山县,从此解除了“蛮不出峒,汉不入境”的历史禁令,外地汉族商人纷纷进入土家族地区进行购销活动。19世纪中期以后,随着国家海禁的开放,山区的桐油、生漆、五倍子等土特产有了销路,故洗车河亦以此三项为大宗输出产品。据当时商会统计,仅洗车河的桐油年输出量就达25000桶左右(每桶70公斤),其次是五倍子,再次为生漆、土碱、药材等。桐油多销往常德、武汉,少数小本经营的也有在保靖、王村、沅陵销售的。当时湘西桐油出口多为美国商人所经营,美国商人在常德、洪江、沅陵等地设有油行、炼油厂,仅常德施美洋行设的炼油厂储油量就可达千吨以上。一些外地油商,如常德的“恒兴泰”、“郑昌祥”和汉口的“德庆祥”等商号在洗车河设庄收购。也有本埠油商先为外地商人开办代庄而后自立的,如瑞泰树、瑞泰和、刘永祥、曾寿丰、陈瀛记、广顺衍、文顺昌等。亦有本埠油商在常德、武汉设有代庄的,如老商号胡元兴、欧隆和、公茂三等。代庄是为其代买代卖的,购销两通,互惠互利,促进了当地经济的发展。由于油价掌握在代办油行手里,洗车河的油价较其他地区显得稳定,各路油户望风而来。除本地外,近及明溪、二梭里,远及湾塘及湖北漫水、百福司一带,就连贾家寨的巴沙湖、凤溪的西沙湖等桐油大户们也逆水而上,来洗车河卖油。

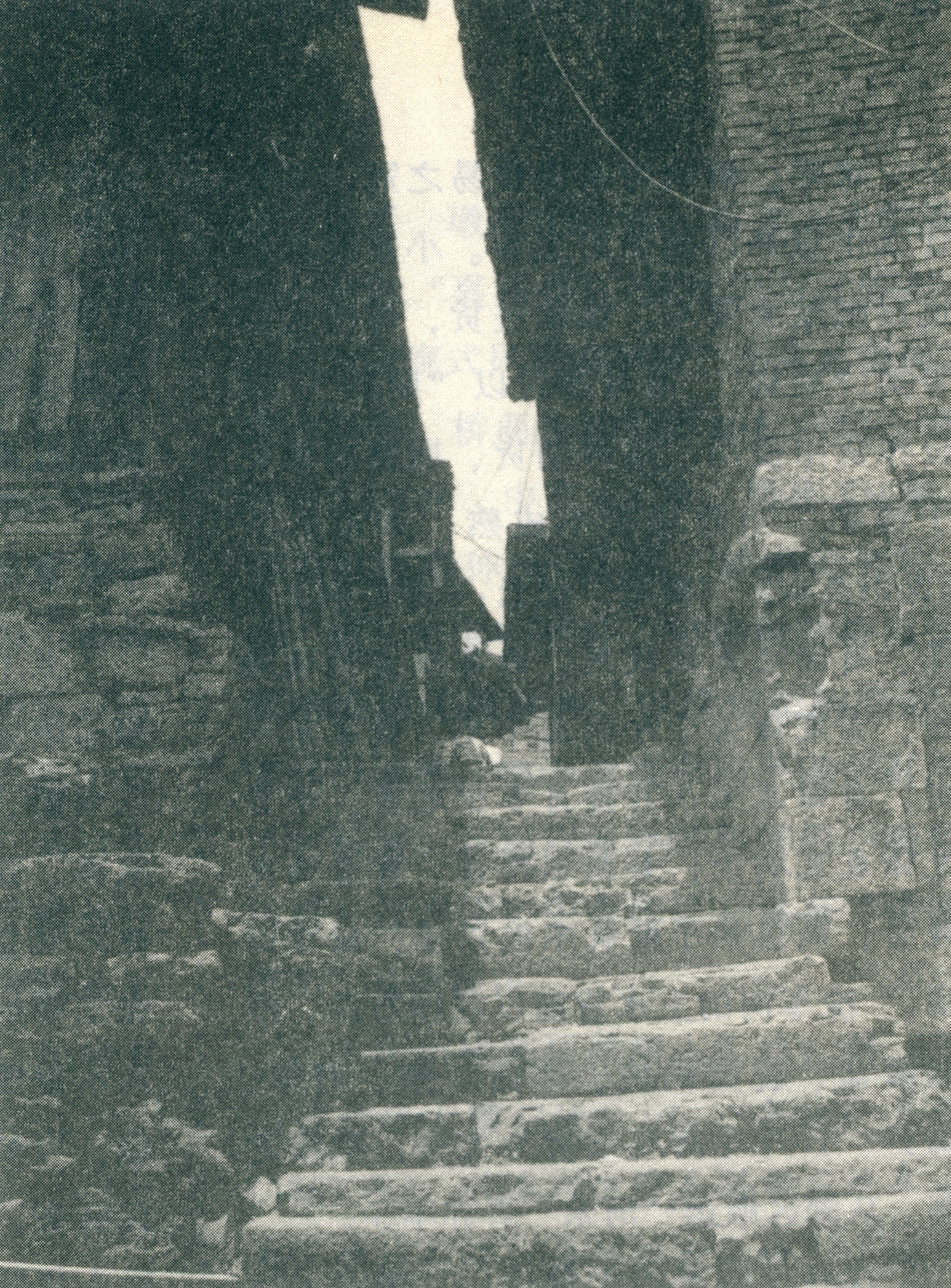

洗车河镇坡子街,数百级石级是重要的古商道,人称天街。

这样,桐油为本埠交易之冠,不管什么生意都以桐油为主导。小本经营的也以桐油为资本,携款进货,可向大商号卖“期货”,商号亦付以“期票”,按价作货币使用。这种期货、期票制始见于清朝,当时还很不成熟,如清嘉庆《龙山县志》“商贾”记云:“每岁桐子开花,有油之家缺钱用,向有钱者预领油价,言定油若干斤钱若干元。价亦无一定,自四月至八月按月多少之差,十月兑油或兑桐子,如期不得误。贫者油先贱售,或值桐子教收不能以偿,致酿讼端。”洗车河的上水货则以花纱布匹、淮盐海盐、瓷器锅铁、冰白红糖、海带、闽笋、云耳等南北杂货为大宗,歉收之年,从湖区贩运“河米”者亦不少。

这些土特产的大量出口,带动了商品包装业的发展。包装加工主要生产油桶、油篓和装五倍子的大篾篓。油桶大小一致,容量基本相等,外加三道篾箍,内裱皮纸,用料子豆腐打底,刷以光油,干后即可用。桐油装桶加盖后,用皮纸封紧再刷光油,贴上字号商标即成。

洗车河作为水陆交接的边区商埠,商家颇注重信息的流通。清光绪七年(1881年)公茂号老板陈和亭在洗车河开办了全县第一家民信柜,为百姓投递信件、包裹、汇兑银钱,对民间信息的交流和周边商业贸易的发展起到了良好作用。民国16年(1927年),洗车河率先设邮政代办所,属永顺二等邮局管辖。民国20年(1931年)5月,在陈氏姻亲、龙山县保安团团长刘紫梁的筹措下,洗车河又率全县之先通了电讯线路,信息传递更快更准,古镇各商家的生意越做越红火。

船家

上上下下的物资流通,促进了民间船运事业的发展。洗车河沿河两岸,如三角堡、惹巴拉、捞车河、梁家寨、朱家寨、张家寨等地,出现了大批船运专业户和造船厂家,以梁家寨的梁心龙、张家寨的张荣祥最有名气。他们利用山区木材资源优势,每年总要造上几艘大船,可装桐油800桶。各大船只能停泊在隆头,另雇小船由洗车河装运桐油至隆头集装。趁春夏汛期水旺直达常德或汉口,待桐油卸岸后,将新船作商品处理,连珠带椟一售而尽。像这样的大船为数不多。洗车河河小滩多,平时只能行驶3-5吨的风篷船,每每船载油40-50桶。这种风篷船,船形如梭,风篷半圆,底宽中平,齐水不深,航行全凭篙桨之力,上滩需负纤而行。虽然辛苦,但力资不菲,所以洗车河流域有乡谚形容船工们:“上船像雷公,上滩像虾公,上岸像相公。”

除这种风篷船外,洗车河的两条源流——红岩溪河和猛西河,两条支流——靛房河和贾家寨河都可通航,航行在这些小河里的船俗称“上山船”,一般无篷,下水每船能装10多桶油。贾家寨河到汛期,这种船一种可以从咱果坪街上放下来。尽管每船只装千把斤,但借舟楫之利,比肩挑背负强多了。

为装卸停泊的方便,洗车河乡绅先后捐资兴修了河东的老码头、王家巷子码头、关帝宫码头、万寿宫码头、乌龟岩码头、刘家潭码头、胡家桥码头、河西的大河桥码头、小河桥码头、巷子口码头、曾家码头等10多处码头,均以青石为阶,从街上直至河下,每个码头扛抬搬驮者川流不息。停泊在各个码头上的风篷船首尾相衔,舷舭相抵,形成古埠独特的风景线。

大小凉亭桥

洗车河是桥镇,全靠两座古凉亭桥把因两江汇流而形成的丫字形三岸连为一市,以内河水运之优势而繁华数百年,博得“小武汉”之称。

这两座古凉亭桥,一座称大河桥,一座称小河桥。大河桥横跨红岩河入汇处,南北向。据清嘉庆二十三年刻本《龙山县志》记载,该桥建于清乾隆四十五年(1780年),系本埠乡绅肖家霖等捐修。位于洗车镇河西的湾子街至河东的东正街跨河处,系四墩木廊式风雨桥,东西两墩为青石拱墩,以备汛期排洪用,西岸一拱有青石码头从河边直通街上,过去是装船卸船的主码头。河中两墩均为梭子形尖角青石墩,各接头铆有铸铁衔口嵌紧。墩高11.5米,墩上为木梁结构,俗称“喜鹊楼”,材质均为古椿木。桥面为走廊式风雨凉亭桥,小青瓦盖面,青砖垛脊,桥两头砌有青砖封火墙。桥廊长43.3米,中高4.8米。檐高3.9米,两边雨板各伸出1.1米,桥中的廊柱、枋、檩、坐凳、栏杆、雨檐板及桥面铺板均采用优质材料,以榫铆结构合成,无铁钉铁铆。整个建筑布局严谨,石木工艺精湛,是湘西保存得最好的一座风雨桥。过去桥正中有廊坊,供有“伏波将军”马援神像。

小河桥横跨猛西河入汇口,据《龙山近百年大事纪述》记:“光绪十三年(1887年),洗车河乡绅易得新在洗车小河上建桥一座,此桥两台一墩,上架凉事,名小河桥。”为西南走向,上接湾子街,下接小河街,是洗车河通往苗儿滩、隆头、里耶等地的必经之路。其式样与大河桥完全相似,为走廊式风雨凉亭桥。与大河桥双壁辉映,横亘二水,连通三岸,形成洗车河八景之一的“双虹卧波”奇观。因小河之水清洌,河风送凉,即使酷热难当,至此须臾即解暑意,这里较大河桥清静些,是纳凉谈心的好地方。1976年修筑洗车河至隆头公路时,小河桥被拆毁。

街道建筑

洗车河古镇的主街道有东平街、湾子街、坡子街、小河街。东平街又分为东下街、东正街、东上街、新街等几个街区,沿街多深宅大院和寺庙会馆。如建于明代的土家族祭祖坛“八部庙”和“土王祠”,建于改土归流前后的关帝宫、万寿宫和文昌宫,距东上街一公里处,还建有佛寺白云庵。深宅大院有贾家大屋、郭家大屋、肖家大屋、李家大屋、曾家大屋、胡家大屋等。每一个寺庙会馆都是一种文化的凝聚,每一栋深宅大院都深刻着历史的烙印,对古镇的人文、经济和社会发展产生深远影响。就说李家大屋,在东平街上看上去并不起眼,但这个宅第却出过皇封的诰命夫人。又如关帝宫,这是儒家文化传播之地,以义字当头,仁为核心,使古镇成为遐迩称赞的礼仪之地。关帝宫建于嘉庆初年,占地1300多平方米,外围封火墙高达13米有余,墙饰精美,内为木结构穿斗式硬山顶建筑。前门楼为戏台,圆顶,雕梁画栋,是迄今州内保存得较好的一处清代戏台,台下有宽敞的岩院坝,为露天剧场,可容纳近千观众。中殿是关帝神像,全身高两丈有余,左是周仓握刀,右是关平捧印。两边殿柱上是金龙抱柱,气势轩昂,神骏飘逸,使殿堂熠然生辉。旧有更卒住此。万寿宫则是江西会馆,古镇有“无江西不成码头”之说,可见影响之深。如最早在洗车河镇发迹的“天成升号”,业主胡元兴就是来自江西的客籍人。初来只带一把雨伞,后在东下街开了“天成升号”,日收斗金,遂使刘姓、王姓、张姓等江西人千里迢迢来寻商机,开店立号俱成大富。这种影响不仅表现在经济上,同时为古镇的建筑风格也增色不浅。万寿宫建筑中的斗拱结构,院落结构中的正殿与厢、廊、庑、墙、院、天井等的合理配置,在脊、檐、枋、柱上的曲线造型和彩绘彩塑中的颜色调配,都引入了汉族建筑的精湛工艺。

湾子街是全镇的中心区,富甲一方的公茂三、公茂四、公茂松、公茂钰、公茂兴等陈氏家族,占据了古镇的黄金地段,形成公茂一条街。陈氏自称“颍川世第”,颇有儒商风度,几栋前店后宅的大宅院依地势高低而建,庭院深深,屋中有屋,临河处楼台重重,临街处门面华丽,如“老铺上”、“岩铺台”、“花屋”等都很有名气。湾子街尽头,是一个占老的弧形砖石砦门称为“笱门口”。笱,是方言,指竹制的捕鱼器具,洗车河水美鱼肥,过去这里应是卖鱼具的地方。笱门口下面是一条阶巷,称巷子口,拾级而下至专卖炭薪的柴行,岸上一堆堆柴薪,河下一排排树料,镇上那些熬糖煮酒、磨豆腐的作坊主人和饭店老板接踵而至,一袋旱烟,彼此谈成交易。

小河街较为清静,以经营客栈、饮食、豆腐业为主,过去有佛堂、陈家祠堂、戏楼等建筑物。古镇有两个剧场,一个在河东关帝宫,一个在小河街,繁华时日夜兼场,以演龙山地方剧——汉剧为主。

长长“天街”

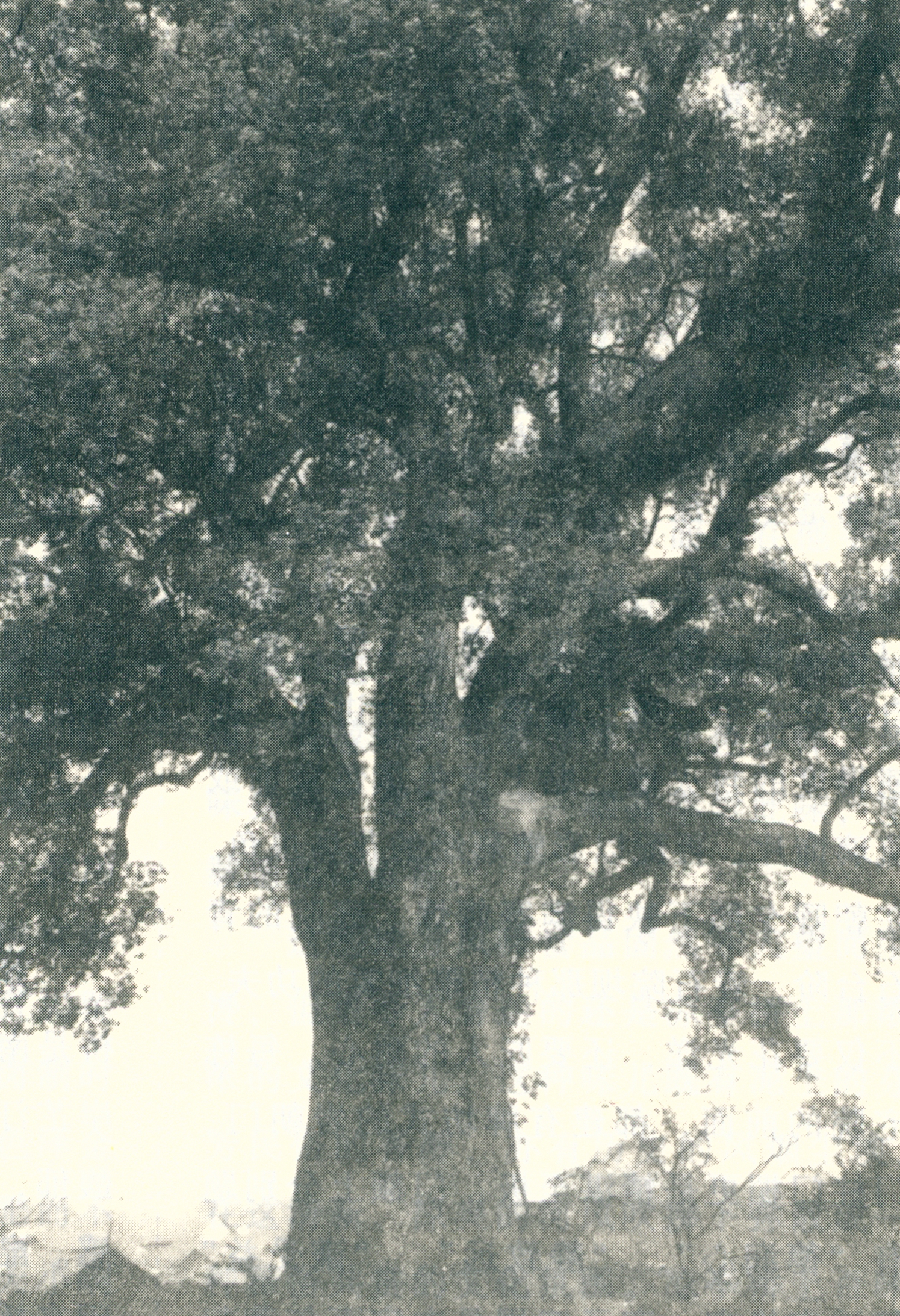

坡子街从前是津通巴蜀的唯一通道,背靠茶果飘香的五峰山,西临一坡竹林之下的猛西河。它是用一块块有棱有角、经过细錾的青条石一级一级砌上来的一条石梯古街,人称“天街”。从下至上共265梯,每梯10至20级,石阶平均长度不到3米,梯与梯之间按坡度大小收砌成15级平台。平台有大到百来个平方的,小的不过方丈而已。15级平台的总长度为185米,均宽3米,总面积550平方米。在梯街两边,人们又用一块块有棱有角、过了细錾的青条石砌成一台台宅基地,宽处一亩有余,窄处可竖两室。这样因地造势、高低错落地修起百十栋华堂丽舍。富族大户更是讲究,重楼叠阁,回廊环绕,层门数进,玻璃亮瓦,明窗亮格,有的还配有绣楼、书斋、棋亭、花园等。现挺拔于何家祖宅旁的那株丹桂树,高盈百尺有余,中杆粗及两抱多围,比雍正十一年(1733年)县城在修文庙时栽的那几棵桂花树高大多了。以此推算,树龄当在三百多年。它枝繁叶茂,四季葱郁,中秋时节,月挂树梢,婆娑送香,馨及全镇。坡子街过去是本埠陆路的出入口,地居要冲,是各地桐油、漆、五倍子等土特产的首入之地,素有“银子窝”之称。各商家早抢头市、晚拾遗市,在这里纷纷拦截货源,故商号越修越高,一直到坡顶还有一栋“胡家大屋”经营油业。

坡子街半坡之上,临路有栋很方正的石门框砖房,大门紧闭,人声寂寂,却给人以悠远的传统文化气息。踏上三步石阶,便是白石门槛。门槛两端方正的石磉,石磉之上竖起方正的石门框,其上端有石刻蝙蝠,蝙蝠之下是七字联语:

满堂和风流市面,

四围清荫到坡头。

门楣上刻有横批:退后宽。

对这个横批,当地人有两种解释。房子临街,门口逼仄,后退一步可看到宽敞的内屋。另一种解释是颇具深意的:颇有文化修养而胸怀淡泊的主人,作为治家格言留给后人:退后一步,海阔天空。

“退后宽”现在的主人姓田,是镇上有名的民间乐手,会吹土家乐器“咚咚奎”,会唱很多山歌。

老街风流

“改土归流”以后,县邑开始兴办教育。嘉庆《龙山县志》卷七载:“土民淳直畏官长,办田种山而外,鲜逐末,不尚奢华,富者,皆令子弟读书应试,文武两廪,班班辈出。”于是,洗车河有了“肖家的银子,贾家的谷子,刘家的顶子,罗家的锤子”之说。肖家是指清乾隆年间出资修大河桥的肖家霖,贾家是指民国时期当过古丈县长的贾宝山之曾祖父。贾姓在洗车发迹早,清初拥有大量田土,每年收租谷数千担,老宅在东下街万寿宫附近。刘家则是从江西迁来的刘发第之后裔。其子刘三乐、刘三章在嘉庆年间双双考为秀才。至道光年间,刘三乐之孙刘盛典、刘盛凯又考为秀才;清光绪年间,刘盛凯之孙、刘全信之子刘桂芳又考为秀才,从此洗车刘家博得一门五秀才之誉。刘桂芳,生于清咸丰十年(1861年),在宋教仁家里当过塾师,更名为刘根云,参加过孙中山、蔡元培组织领导的同盟会,革命低潮时潜至香港经福建马尾回乡经商,立商号“常华荣”,由次子维孝代理,主要经营绸缎布匹、南杂。罗家亦为洗车河镇望族,以戏曲中的罗成为榜样而励精尚武,常习锤棒,罗教全考为武秀才,任过湘军中的武术教官,后追随罗荣光驻守大沽口,在抵御外侮中壮烈牺牲。

王蒸斋,名王树森,立商号为“树森堂国药号”,经营国药、中药材收购、中药饮片加工、土产、南杂、榨油等多种业务,由于经营有方而大发其财。在烂泥湖修有几进几重的大宅院,门临通往永、桑、庸、澧的古官道,门前荷田堆绿,莲花鲜艳,垂柳滴翠,鸽楼上不时飞出一群鸽子,扬一路鸽哨,给古镇平添一片祥和。沿官道东行里许,是他家的庄屋,俗称王家新屋,一条称为马家沟的小溪流从门前潺潺流过,他利用溪水,修了油坊、水碾。整个庄屋占地两亩有余,内有堂舍数十间,青瓦屋面、高低错落,四周是白粉墙,透出一种僻静中的幽雅。主要以加工桐油为主,那苍劲的打油号子伴着一声声哐当的油棰声,在山谷中回荡令人震撼。为防匪盗,王树森又在新街修了一栋碉楼式的三层青砖楼房,采用实心绵墙,牢不可摧。还设有炮楼等防御工事。整个建筑,既有明清风格,又具洋楼色彩,主要作南北杂货仓储用。

下巷子口,沿河有条石板路,上行百米即至“颍川世第”,当地人称为陈家新屋,临河依山而建,形成一个高低错落,气势恢宏的大庄园。

“公茂三”商号子承父业,兴盛三代。第一代“公茂三”业主陈麟书。其四弟心书也是生意人,按排行依序称为“公茂四”。麟书、心书便成为公茂商号的创始人。陈麟书生有五个儿子,长子陈宏松,另立“公茂松”商号;老二陈宏德,立“公茂钰”商号;老三陈宏春,承袭“公茂三”老商号;老四陈宏钦,承袭“公茂四”老商号;老五陈宏照,俗称幺老大,立“公茂兴”商号;至麟书孙辈即陈宏钦之子陈全森又另立“公茂森”商号。

在公茂家族中,最杰出的要数公茂三,第二数陈宏春。陈宏春,生于咸丰八年(1858年),殁于民国十七年(1928年),享年70岁。他所经营的商场主要有“老铺上”、“岩铺台”、“花屋”等处。“老铺上”是中心门市部,以货色齐全而著称,主要经营布匹、百货、南杂和瓷货等。当时畅销的纺织品有漆家河白布、双蓝布、省青布、线布、平江布、毛毕叽、织贡呢、双单印花布、线春、杭纺、湘绣等。

“花屋”为批发部,位于大河桥西畔,花屋不愧为花屋,高大深邃,皆精工细雕满屋华丽。深宅几进,曲廊数绕,有石阶与岩铺台、老铺上相通。前店后库,货物如山。花纱多运往来凤及龙山城郊一带,促进了民间纺织业的发展,使这一带出现了“户有机声”的景象。

至20世纪30年代以后,洗车河形成了花纱布、土特产、百货、肉食、小吃、牲畜、竹木、粮油、栈宿等专业市场,出现了日客三千,夜宿八百的繁荣盛况。

富族丽舍

洗车河流域山重水复,勤劳善良土家人在这里依山傍水而居。

土家人住房多分正屋、偏房、吊楼子、朝门四个部分。正屋有三柱五棋,五柱八棋,乃至七柱十二棋的。棋,原字应为綦或蕃,是安在排扇枋上的承重柱。柱多棋多则房舍高大、堂构深邃。一般是四排三间,人多家宽的亦有连五间连七间的。正堂中间那间叫堂屋,是年节祭祖或举办婚丧喜庆的专门用房,平时不作他用。左右为厢房,分前后两间,左间设火塘,是土家人作炊、取暖、接待客人的地方,左后间则是主卧室。有的堂屋后面建有“抱兜房”,是祖父祖母的卧室,因前面安有神龛,中青年夫妇忌用。偏屋又称磨角或“马屁股”,建在正屋两侧,作厨房、厕所、碓磨房之用。偏房前面是两层楼的左右厢房,亦有单面的,皆依地势高低而建,一楼或充仓廪或设猪栏鸡埘,二楼是吊楼子,俗称转角楼或吊脚楼,多为未婚女儿的绣楼,专供姑娘挑花、织锦用。土家吊脚楼结构紧凑,造型雅致,非一般工匠所能造。房屋四周,或插篱为院,或筑土成垣,或垒石为墙,中留一门,土家人称为朝门,其式样多为八字形,亦有牌楼式的,前者严实厚重,后者坚且华丽。土家人对朝门看得很重,讲究风水朝向。

土家族这种“干栏”式的建筑风格历史悠久,它作为人们的栖居之所,在承载历史的风风雨雨中,随着时代的发展而逐步从古代的“防禽兽、避瘴气、免时疫”的防御性建筑发展到古色古香,充满诗情画意的栖居之所,成为人类建筑艺术中的一朵鲜艳奇葩。它是古代干栏式建筑演变发展而成。明代田汝成的《炎徼旧闻》载:“舍,茅而不涂,衡板为阁,上以栖人,下畜牛羊猪犬,谓之麻栏。”其特点是“依树积木,以居其上。”正如清嘉庆《龙山县志》卷七载:“土民依山结屋,屋垒排比无次第,每间撑五六柱,无窗户,檐低户小,俯首出入,设火床,翁姑子妇同卧处,客民至其家,眠一塌无嫌。牛羊鸡犬居其下,相习莫知其秽。”自改土归流以后,清政府没收了土司官土,任民垦植,洗车河流域出现了一批靠种植油桐发家的大富。于是,清光绪《龙山县志·风俗》有了“富族丽舍,一里率二、三家”的记载。如贾家寨巴沙湖的向姓六大家,兔吐坪彭家,天生桥刘家,高坪周家大屋等,都很有气势。

巴沙湖向家是从向国书手上发家的。向国书生于清道光年间,祖籍苗儿滩搓咱里,咸丰年间考上贡生。可他性格古怪,淡泊名利,不事官场重农耕。他有6个儿子,长子向世芳,次子向世标、老三向世堂、老四向世荣、老五向世杰,老六向世藻。向国书对这6个儿子教育严格,要他们农耕为本,孝悌传家。他家从搓咱里搬到巴沙湖,就是看中了这里地旷土肥。6个儿子在父亲的教育下,勤苦垦植,把成片成片的荒山营造成成块连片的万亩桐林。从黑洞沟、西沙湖、三角堡一直延至抬头沟、石科、小脉山的四沟八岭,纵横30多里都成了向家的油桐植地。三月桐花开,漫山白如雪,那种盛大、繁茂、兴旺之气,给向家年年带来好运。6大家每年平均可捡桐籽50000多担,可榨桐油410000多斤。光绪以后,随着国家海禁的开放,桐油出口价格大幅度上升,巴沙湖向家的油桐生产进一步扩大。光绪二十八年,向国书病逝,颇有孝悌之风的向家便由长兄向世芳主持。向世芳的儿子向恢驰,身材魁伟,食量过人,传说他每餐可吃1升米,5斤肉。俗话说吃得做得,他秉承勤俭家风,春垦夏耘,至民国年间,仅向恢驰一家每年的桐油产量就达20000多公斤。他家修有6个油坊,一年四季榨油不止。在自产自加工的基础上,他比父辈计高一筹的是看中了桐油销售市场,他减少销售中间环节,实行自产自销,分别在贾家寨、沅陵、常德设立庄号,统称“元春油号”,雇有专人经销,形成产销一条龙的经营模式。当时桐油的市场销价是每担70块大洋,向恢驰一家每年可收入大洋40000多块,年复一年光洋越来越多,向家除购置大量田产外,就把钱用在修造“大庄园”上。

依然葱茏的古树

巴沙湖向氏“六大家”的庄园由14栋封火墙大宅院组成,均依山造势,高低错落,组成气势恢宏的庄园格局。每栋都是三进深,每进之间设有廊道、天井,以供采光。这两廊、三厅、十六室、门窗交错,雕梁画栋,锦堂玉壁,皆出自名匠之手。院、墙建筑更为讲究,曲翘得度的封火墙,贴上蓝色黛色瓷饰或琉璃饰片,再配以彩塑彩绘的花鸟虫鱼,在朝晖夕照下映得满寨辉煌。庭院的青石台阶,青石院坝那种精雕细錾的功夫,不仅要花光洋,还要匠人的耐心。每栋宅院的前面,都建有牌坊式的岩朝门,门柱门楣更是精湛至极,门额上分别题有“德润心”、“静致远”、“谦受益”等治家格言。寨子四周是向家百年蓄起来的风水林,四季林木苍郁,鸟语花香,不是桃源,胜似桃源。

坡脚乡多谷村的彭家大屋,也是富甲一县。从现在残存的墙垣、基石和几处岩朝门来看,当时的建筑规模,建筑工艺和因地造势的建筑格局,其原貌至少不会比巴沙湖桐油山庄逊色。这确实令人难以置信,这个海拔达1180多米且又极其偏僻的土家山寨,当时人不足三百,田不足10亩,为什么会有如此辉煌的建筑遗存,真是一个令人费解的谜。据寨上老人介绍,房主人叫彭泽泮、彭泽清,两弟兄以山麓为界,各占一山,修了这两栋九重天似的封火统子,从谷底一直修到山顶。时间不过一百多年,与巴沙湖桐油山庄的建造年代相距不远。这是不是因为当时的河运经济留下的辉煌?象这样的富族丽舍的遗存,洗车河流域比比可见,其中保存较好的有苗儿滩镇树比村的冲天楼,他砂乡天桥村刘国刚祖宅,高坪村周忠心祖宅等,这些曾经辉煌于穷乡僻壤的富族丽舍,都留下了土家建筑的精湛工艺。

廊桥百昧

夏天的洗车河凉亭桥十分热闹,这桥是南北向,那从河谷吹来的风,裹着岸芷汀兰的薰香,挟着两岸松杉樟柏的馥郁,悠悠拂面而来,给人惬意的舒适感。酷热难当的客商市民,总要忙中偷闲来桥上坐坐,享受大自然这种超凡脱俗的恩赐。这廊桥两边是有座位的,那是用山区优质木料做成的两长排“美人靠”,从桥这头一直拉到桥那头,既是座椅又是桥栏,被人们坐得溜溜光,透出木质固有的橙红。

洗车大河凉亭桥逢墟日是布匹、绸缎、织锦市场。收市后成了人们休闲避暑之所,谈天说地一呆就是大半天。不时有卖小吃的过来,或挑着担摊或端着簸箩或托着瓷盘或提篮小卖,一股股诱人食欲的香气弥散开来。

担摊一头冷一头热,热的是炉灶,冷的是摊板。炉灶是烧的炭火,摊板上摆的碗盏、佐料。挑担摊者有卖米豆腐、卖面条、卖汤丸、卖烧腊卤肉的,用瓷盘端着卖的,还要拖一路亢长的吆喝,用簸箩或提篮小卖的则多是板栗、葵花子、酸萝卜之类的小吃及香烟火柴等。其中最有名气的当数刘寿山的烧腊,张二疤的担担面,袁世忠的米豆腐,李包包的晒腩肉,李艳梅的酸萝卜了。

刘寿山祖籍宝庆府,出生于卤菜世家,靠卖卤菜为生。刘寿山俗名刘老儿,他的卤品便以此得了个响亮的品牌——“刘老儿烧腊”,他的卤菜选料精,多用猪耳朵、猪蹄膀及肚舌肥肠等,讲究新鲜、干净,现宰现卖,从不贪便宜买罢场货。他制作的卤汁配料齐全,卤制时讲究火候,适时出锅。他的卤菜色泽金黄,卤味清醇,香气远溢。吃时肥而不腻,满口生香,回味无穷。他每天小晌午挑担上街,一头卤菜、一头名酒,手上铃铛摇响,顾客便争先恐后地围了上来,一售而空。

张二疤的担担面可算是古镇一绝。他的面条选用水冲石磨加工而成的精面粉,和面时不用清水而全部使用豆浆、鸡蛋,用面杖反复擀制成皮,撒上芡粉层叠,一把刀“喳喳喳”地切过去,根根匀称细韧,美如丝绡。面条好还得肉馅好,或肉丝或肉丁,用猪油炒得膨松香脆,加以各种师传佐料,吃时舀上一匙,整碗面条鲜香四溢。他的担担面一上街,真是香飘里巷,顾客闻香而至,争享这份难得的口福。

李包包则在桥西第一楼开馆子,他的红案白案都有绝招。红案出名的有晒腩肉,这是用猪腿瘦肉片经用香料腌浸、蒸熟、烘烤等工艺流程制作而成,色鲜味浓,酥脆麻辣,是下酒的好菜。李包包的白案也是艺高一筹,面粉在他手上花样百出,三鲜面,里脊包面,绿豆洗沙爽口包,香葱鲜肉包,芝麻白糖富油包,香葱鲜肉花卷等等,花色多样,风味独特,真可谓“一朝有幸尝此味,十载想起口留香。”

这些地方风味食品同然令人望而生馋,但更令人着迷的还是凉亭桥上那浓浓的文化味儿。这种味儿既有泥土的芬芳民俗的香醇,亦有历史的风烟尘埃。在这清新、凉爽的河风吹拂下弥散成一种雅俗共赏的文化氛围。凉亭桥上百味荟萃的文化生活,也反映了古镇连五湖四海、通天南地北的兴旺景象。

说书这本来是流行在江浙一带的曲艺形式,以说唱长篇故事为主,分“大书”和“小书”两种。张学斌平日爱看话本,能过目成诵,通常说的有“三侠五义”、“三公案”之类的白话文故事,且口齿伶俐,讲得绘声绘色,每当他讲到“欲知后事如何,且听下回分解”时,听众总是依依不舍地请他接着再说,弄得他欲罢不能。评唱又称“讲善书”、“讲圣谕”,说唱结合,内容多是劝世贤文,因果报应等。

“三棒鼓”又名花鼓,亦是外地传入。明《留青日扎》记曰:“吴越间妇女用三棒上下击鼓,谓之三棒鼓,江北凤阳男子尤善,即唐三杖鼓也。”它以表演者轮翻抛动三根嵌有铜钱的棒子击鼓,边击边唱而得名。其打法有单棰、双棰、抛打之分。抛打即将鼓棰凌空抛起,落在鼓面击成节拍,花样很多。

渔鼓亦由湖北传入,曲调有平腔、杂花等,有说有唱,由一人自敲自唱,击时鼓镲并用,颇有道情风趣。

这些外来文化之于土家人,也像洗车河在接纳了3条河流76条溪流以后才成其浩然之势一样,兼收并蓄,显出土家人的广阔胸襟。

洗车河的豆腐

洗车河豆腐特别出名,主要是因为猛西河的水质好。好水才有好豆腐。猛西河本地人又叫小河,发源于洛塔高山,沿途接纳数十股洞泉。这些洞泉皆冬暖夏凉,清澈甘冽,含多种矿物质,汇流后相解相溶,产生一种特别物质,打出的豆腐柔韧白嫩,香味醇厚。

这豆腐的制作工艺也特别精细。原料要用当年出产的新鲜黄豆,粒粒饱满,去壳浸泡,用石磨磨成浆,取沸水冲浆,用白细布过滤去渣,煮沸装桶,浆水结成油膜,取豆皮下膏。下石膏是关键一着,一定要把好火候。瞬间形成豆腐脑,装箱压干,便成又白嫩又细润的白豆腐。这种豆腐筋丝好,刀划两面光。

还有盐豆腐,干豆腐的制作,各有讲究。

洗车河的霉豆腐更是上乘之品。将精制的白豆腐切成一小块一小块,低温发酵,待真菌布满呈白色,满室幽香,喷以少量包谷酒,裹上精盐,辣椒粉花椒粉,入坛密封腌制一定的日子,再以熟茶油浸泡,几年几载,味鲜不变。有家老字号“常发荣”,创办人是清末秀才。这家的名牌产品“刘氏香辣霉豆腐”,已有80年历史。质地细,腐皮薄,色泽艳,味道鲜,氨基酸含量高,久存不变味。