到云溪去

细看湖南省地图,极像一个颇富阳刚气的男性侧脸。古镇云溪,就是点缀在男人头顶的一颗宝石。

儿时,在云溪完小教书的父亲,常带我到云溪去。

从七房李出发,跨过刘璈捐修的天福桥,踏上岳临古驿道,就到了桃李桃。桃李桥桥面是木板,木板下却是巨型麻石砌起的石礅,正中的石礅燕尾下,雕刻有两条蜈蚣。据老人说,这石蜈蚣与寡妇矶上的石蜈蚣是同一雕法,同样活灵活现,震慑水患。

站在桃李桥上,遥遥望见三搭桥铁路桥那边,有一片自晃晃大理石建筑群,那是晚清台湾兵备道刘璈的墓地。

父亲告诉我,咸丰十年,刘璈母亲去世,精通风水地学的刘璈,在长江与洞庭湖交汇处的拿来湖(白冷湖)湖畔铜鼓圹边,勘测到一块荷花形风水宝地,修墓葬母,结发妻子杨氏也埋在此地。

刘璈交待,自己百年之后,要在此地陪伴母亲和杨氏。光绪十四年冬,刘璈灵柩从黑龙江运到老家文家冲后,后人按他的意愿,将他葬在母亲和杨氏身边。

刘璈墓全用大理石修建,围墙、墓道、旺柱全都精雕细刻。大墓坐北朝东,后有青山隐隐,前有碧波荡漾,视野开阔。每逢长江发大水,水涨到墓前,却不会淹到墓上。周边没有大树,全是茅草。这样一大片大理石建筑群,远近都特别耀眼。

父亲还说,抗日战争中,鬼子看到刘璈墓,说是中国大大的“太卿”(清官),没有破坏墓建。

站在桃李桥上,便能听到一里外有霍霍松涛。只见古驿道边高高山岗上,有古松卓然傲立。古松松皮焦黑,如龙鳞纷披。树冠五枝戟张,如巨大龙爪展开。松下道旁,有清代知县立的长条石碑,正面刻“岳飞手植松”五个大字,另一面刻,县知事示:五爪古松,岳飞手植,千年故物,永禁戕伐。

每次到石碑前,父亲和我都要在石碑边坐一坐,仰望擎天柱般的古松,静听绵绵不绝的松涛,望田畴上的流云,真是心旷神怡,快何如哉!

跨上太平桥,到云溪的路就走了一多半。太平桥下的河面,要比桃李桥下的河面宽了许多。若是春天,春水潺潺中,河面黑黝黝乌亮,那是体如蚂蚁般大小的春水鱼在斗水,密密麻麻,黑了半边河面。父亲说,这黑色春水鱼极富营养,用之煎蛋,味鲜无比。

走过新铺子,古镇云溪的栉比屋宇就遥遥在望了。

从南街口进镇,先过洗马塘畔的风雨凉亭。亭下有横木可坐,有茶摊歇足,茶摊边老婆婆白发皤然,慈祥笑看行人,见我是远足的小孩,忙筛满茶碗递来:“细伢子,不要钱。”

茶摊前的石板,正中的两条有半寸深的凹槽。父亲说,那是四乡八村土车子进镇碾出的车辙。

车辙还没看够,只听得洗马塘那边油榨坊开榨,“唉哟嗬——乓,唉哟嗬——乓”,榨油汉子的吆喝声和油锤的撞击声,声声传来。四个榨油汉子,都是膀阔腰圆的大汉,齐力拖起悬着的撞木,喊着号子,向油床撞去。“乓”与“嗬”同声,惊天动地,响遏行云。每次我都要坐在茶摊边看榨油,好久不愿离开。尤其是热天,那些汉子都脱了赤膊,腰间围着白土布腰巾,路人笑说,他们都鸟胯叮当。

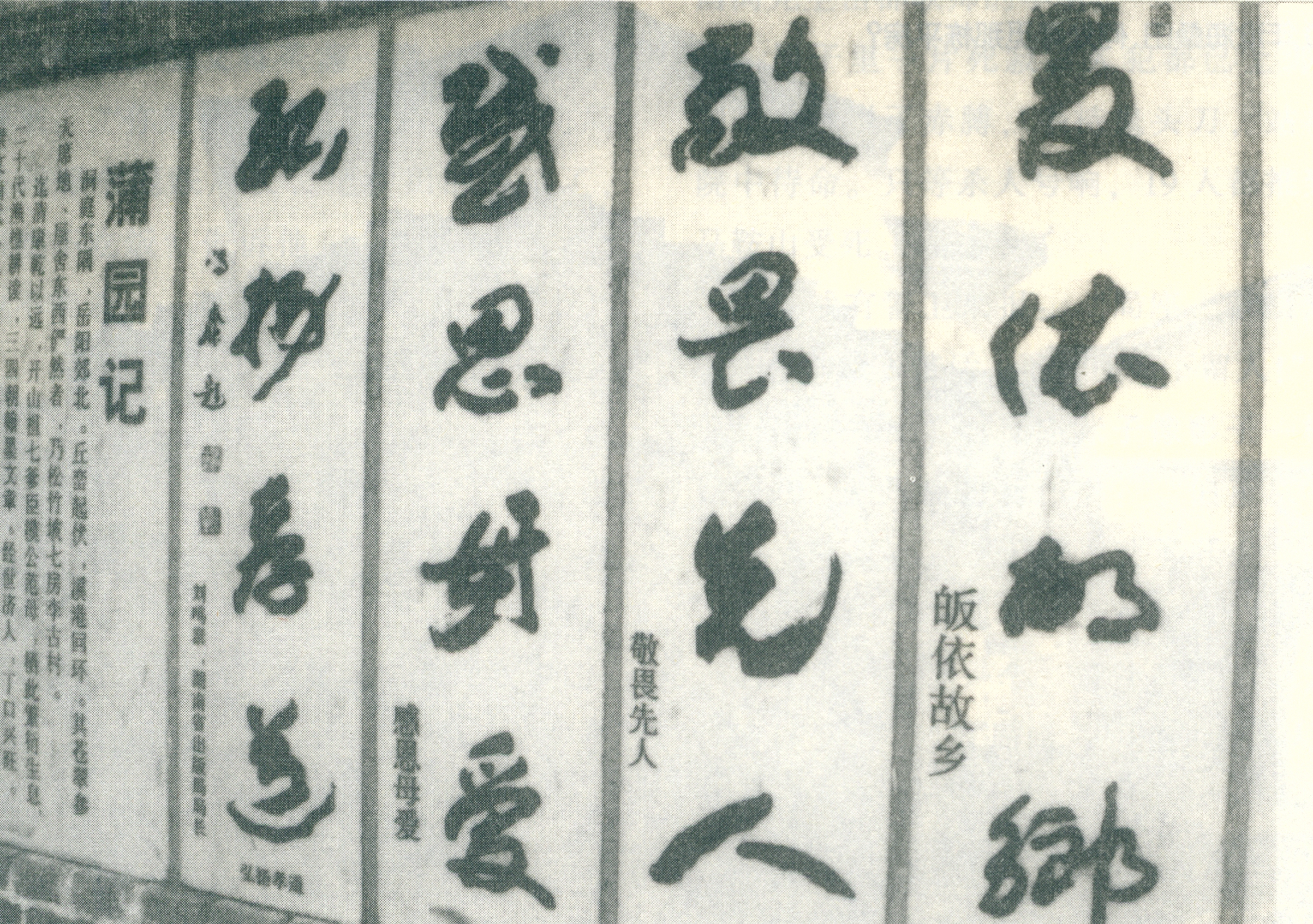

油榨坊榨床

沿着石板路上的车辙踏入老街,就进入了商贾云集的“小汉口”。街两边,密密层层排列着前店后宅的商铺,茶庄布店、铁铺、屠行、杂货店,五行八作,应有尽有。铁铺的叮当声,茶庄伙计呼斤唤听,屠行的斫肉声,汇成熙熙攘攘的市声。将大鲜鱼斫成小块、挑箢箕沿街叫卖的卖鱼人,一声声“卖斫鱼啵——卖斫鱼啵——”是热闹市声中的清唱。

马头墙高翘,白墙青瓦错落有致。穿镇而过的云溪河水涨,槠木桥下船桅如林。船头弓腰洗菜的湖北姐子,红衣绿裤,长辫子拖到了水里。

老街成丁字形,上街分出的叉街,通往延庆、清溪、双花等地。街边同样是栉比的商铺,来去匆匆的脚步和嘈杂温馨的市声。

“小汉口”云溪,商贾云集,财货辐辏,名不虚传。秦汉时期开拓的古驿道,明中期设置的云溪驿,清乾隆确立的巡检司,历史悠久,文化灿烂。水陆交通要冲,风光旖旎,山温水软。

古镇,恬静地吟唱着农耕文明与江河文明的慢板歌谣……

熊家坪的那栋平房

离老街不远的后街,有个叫熊家坪的地方。熊家坪的边上,有栋青瓦青砖的平房。

平房外表平凡,黑瓦参差,朴素一如农舍。房子内七八间房间却布局精巧,宽敞舒适。尤其那向阳的大书房,堆满书籍,文房桌椅,摆列有序,雅致温馨,书香四溢。

大约上世纪二十年代开始,祖父就蛰居于此。直到抗日战争爆发,年过花甲的祖父投笔从戎,去四川就任第六行政专员公署兼保安司令部秘书。八年抗战之后,祖父从四川归来,又在这栋屋内住了两年,直到四七年才落叶归根,迁居到七房李祖屋中终老。

我在五六岁时,到祖父的平房中住过两三晚。依稀记得,房子前堂是个大客厅,祖父会客见友都在厅中。厅墙前竖有一人多高的大镜子,正对着大门,镜中便会出现大门和走廊,生人常常产生错觉,常往镜中撞去,闹出许多笑话。一年大年初一清早,年事已高、眼神不济的管家周先生(家人都叫他“周眯子”)来给祖父拜年,见祖父从走廓上走出来,忙跪下作揖叩头,口中忙不迭念叨:“伯爹,您老大清早要迎出来干什么!真不敢当!”叩三个头站起来,才看清是对着镜子拜了自己。

居住在这栋平房中的漫长岁月,作为辛亥革命时孙中山的追随者,他并不安心于甘当寓公,而是关心国族命运,力主教育救国,投身平民教育事业。除担任临湘县劝学所长(相当于教育局长)之外,与文化名人吴獬一起,创办岳郡联中、岳郡联师并亲自任教。

在这栋平房中,曾发生过一件惊天动地的事情。祖父责令团防局刀下留人,挽救过19个农民的性命。

七房李蒲园中的文化墙石刻

民国十六年(1927年)湖南“马日事变”之后,三湘四水,血水横流。临湘的反动恶浪汹涌,史载,“六月以后,反动派在全县清乡,无日不杀数十人。”但革命风暴并未止息。云溪一带建立以农会“九龙十八彪(九龙即九个人名字中均有一个龙字,十八彪即十八个人每个名字中均有一个彪字)为骨干的暴动队伍,继续开展斗争。

民国十九年(1930年),湘北奇寒,冰冻达45天,塘水结冰厚2尺,洞庭湖水结冰,可走牛车。城陵矶冰冻封江,解冻时江面有大块浮冰漂流,木帆船被撞烂的很多,死人无数。

70年沧海桑田,何处寻觅那栋平房?

7月,临湘云溪发生农民暴动,俗称“云溪暴动”。共产党员杨少清自江北回家乡云溪发展组织,并组织了拥有20多人枪的红军暴动队和上千农民,分四路向团防局进攻,团丁溃散,团防局调来武装镇压,抓捕数十人。

一时间,血雨腥风,笼罩大地,杀来杀去,无休无止。死尸白骨,盈荒遍野。

当时云溪团防局,每日清晨吹号杀人,三通号过,便有人被绑赴马鞍山刑场,砍头示众。

这天一大早,管家周眯子从外快步跑来,急匆匆赶到熊家坪李家厅堂,见祖父正在洗漱,忙作揖打躬说:“伯爹,大事不好,团防局又要杀人了!”伯爹看他一眼,慢声说:“这有什么稀奇?不是天天都在杀人吗?你这眯子,平时办事从容稳重,今天为何这样慌张?”

周眯子长叹一声:“您老人家可晓得今天杀的是什么人?都是太平桥、窍湾、桃李桥一带的精悍壮丁,只不过是跟着起哄,闹了农会而已,并无多大恶迹。就这样杀了,多么可惜!都是家乡子弟呀!19条人命呀!要丢下好多孤儿寡母呀!”

说完,只是摇头叹气。

祖父已经洗漱完毕,坐在厅堂上喝茶。沉吟良久,问:“你周眯子是有名的‘包打听’,消息从来准确,今天这事是不是打听清楚了?真是太平桥、窍湾、桃李桥一带的壮丁?”

周眯子连忙打拱作揖:“千真万确!19个人都是种田的汉子,跟着起哄闹了农会。如果有错,砍我周眯子脑壳!”说完,努力眼开眯眼,望着堂上主人。

片刻,祖父将茶盏一蹾,兀地站起身来:“你赶快拿我的名刺,到团防局去问那个混账局长,把种田的都杀了,还吃不吃饭?告诉他,今天这批,一个也不能杀……还愣着干什么?快去呀!”

周眯子如得大赦,赶忙手持伯爹名刺,打起飞脚跑了。

等周眯子走了,祖父思沉片刻,觉得事情重大,人命关天,不能儿戏,又叫来一个年轻些的得力家丁:“你再拿我的名刺,跑步到团防局,就说我说的,让他们刀下留人!”

家丁转身,飞脚而去。

临湘地面,最早追随孙中山,从事辛亥革命活动的,有开明绅士李冰章、李昌离、吴獬等人,他们被誉为革命元老、硕学通儒,在地方上威名赫赫,一言九鼎。

辛亥后,李冰章退隐五尖山山洞,当起了隐士,服侍保卫他的人却有十数人之多。李昌离任劝学所长,与吴獬一样,从事文化工作和平民教育。加上李昌离文武双全,身体伟岸,相貌堂堂,道德文章,一时无出其右者。受他教诲的学生甚众,崇拜者分布湘北。

上世纪60年代,我在长沙偶遇一个讲云溪口音的老人。当他得知我是李昌离先生的嫡孙时,惊叹道:“你祖父可是个八面威风,衣角碰得人倒的人物呀!”

说来也巧,当下的团防局长,正是昌离先生岳郡联师的学生。

局子里一片死寂,人犯都已上绑,刽子手已脱了赤膊,手持鬼头刀,站在院中待命。只等杀人号响,19人都推到马鞍山受死。

忽然有警卫来报:“局座,李昌离老先生的家丁传话,要局座刀下留人!”

正在犹豫之时,周眯子像影子一样钻进来,对局座打躬作揖:“伯爹从不干预地方政事,今天却大动了肝火。因为今天杀的是本地农民,都是有妻儿老小的壮丁,杀了一个,可怜一窠!地方百姓日子如何过?局座,你也是本地人,这批人硬是杀不得!”

局长沉思良久,忽然大彻大悟说:“罢罢罢!都是家乡子弟,娘生父母养的血肉之躯。不是情势所迫,我为何硬要作恶?既然是我崇敬的老师开了口,他老人家担了责,我为什么不刀下留人?”局长大手一挥,大声吼道,“停止行刑,伯爹有令,刀下留人!”

三五天后,这些青年农民都悉数回到妻儿老小的身边。

第二年正月初三,祖父大门口万子鞭整整炸了一天。厅堂里,19个壮丁带着妻儿老小跪了一堂屋,感谢伯爹的救命之恩。

可以清心

30年后,1965年的春天,我和光瑜姐从岳阳搭火车到云溪,从云溪步行回七房李。

下了几天春雨,道路泥泞。走到太平桥,木桥年久失修,桥板摇晃欲坠。我们不敢走桥上过,就下到河边,找了一段看似水浅的河道,想涉水而过。

我们回家心切,懵懵懂懂踏入水里,谁知眨眼间上游春水涌来,一下就将我们冲倒。我们哪里懂得春水陡涨,眨眼三丈的道里。我们俩在齐胸深的急流中挣扎。这时,一个戴斗笠的汉子飞奔而来,跳下陡峭河墈,扑进急流,一手一个,将我和光瑜扯起,提到岸上。

我又冷又怕,全身瑟瑟发抖。光瑜到底大我几岁,忙说:“大哥,多谢你救了我和弟弟。”

一身湿淋淋的汉子回头说:“我晓得你们是七房李的孩子。莫谢莫谢,这一带好多人家,都受过你家的恩惠。”说完大步走了。

受过我家的恩惠?从年龄上看,这个大侠式的农民,显然不是那次“刀下留人”救出的人。

或许是他们的后人?

祖父刀下教人的事,我多次听父母亲讲过,也听屋场上的仲伯、玉叔等老人讲过,简直耳熟能详。

但在我成年以后,长时间心存疑惑。祖父在地方上名望很高,但他并无实权,更无兵权,怎么就能凭一张三指宽的名片救人性命?那时候杀人就这样草率,说杀就杀,说不杀就不杀?而且不是一两个,一次就是19个!

多次想查找地方史志,以求文字根据,但都徒劳。后来看了大量相关资料,仔细研究辨对,心中的疑问才算释然。才敢肯定祖父救人的事,并不是虚构的传奇。

首先,马日事变后,湖南正处在一个空前的乱世,杀人如麻,草菅人命,极为混乱。杀人放人,都是基层团防局决定,也就是局长一个人决定。其次是祖父威望高,一言九鼎。所以一张名片救了19人性命,是可信的。

云溪茶事

自古以来,古镇云溪就一直氤氲在茶的清香中。

典籍记载,云溪镇“有溪水自东向西流经,设有船埠,每逢春夏,茶商云集,故名云溪”。“昔日方圆数十里,盛产茶叶,每逢春夏,茶商云集于此,故称云溪”。可见云溪与茶,有不解之缘。

云溪镇地处洞庭湖与长江交汇之处,地多丘陵,气候温润,多雨多雾,最宜茶树生长。与茶马古道江南起点的聶市镇,为同一茶区,是湘北茶区的中心地带。早在唐朝,“湖茶”早就扬名于世。

有民谣形容湘北“湖茶”产区:

七十二峰多种茶,山山栉比万千家;

朝暮伏腊皆仰此,累世凭此为生涯。

宋元明至清代,官府实施“茶马政策”以“湖茶”与蒙古人进行茶马交易。到清初,中俄茶叶之路形成,湘北“湖茶”凭水运便利,云溪河装船,经黄盖湖入长江,经汉口,至樊城老河口上岸,改用大车陆运,万匹骆驼和车辆,逶迤五千里,穿河南至山西大同,再北运至外蒙古,西运至新疆乌鲁木齐。

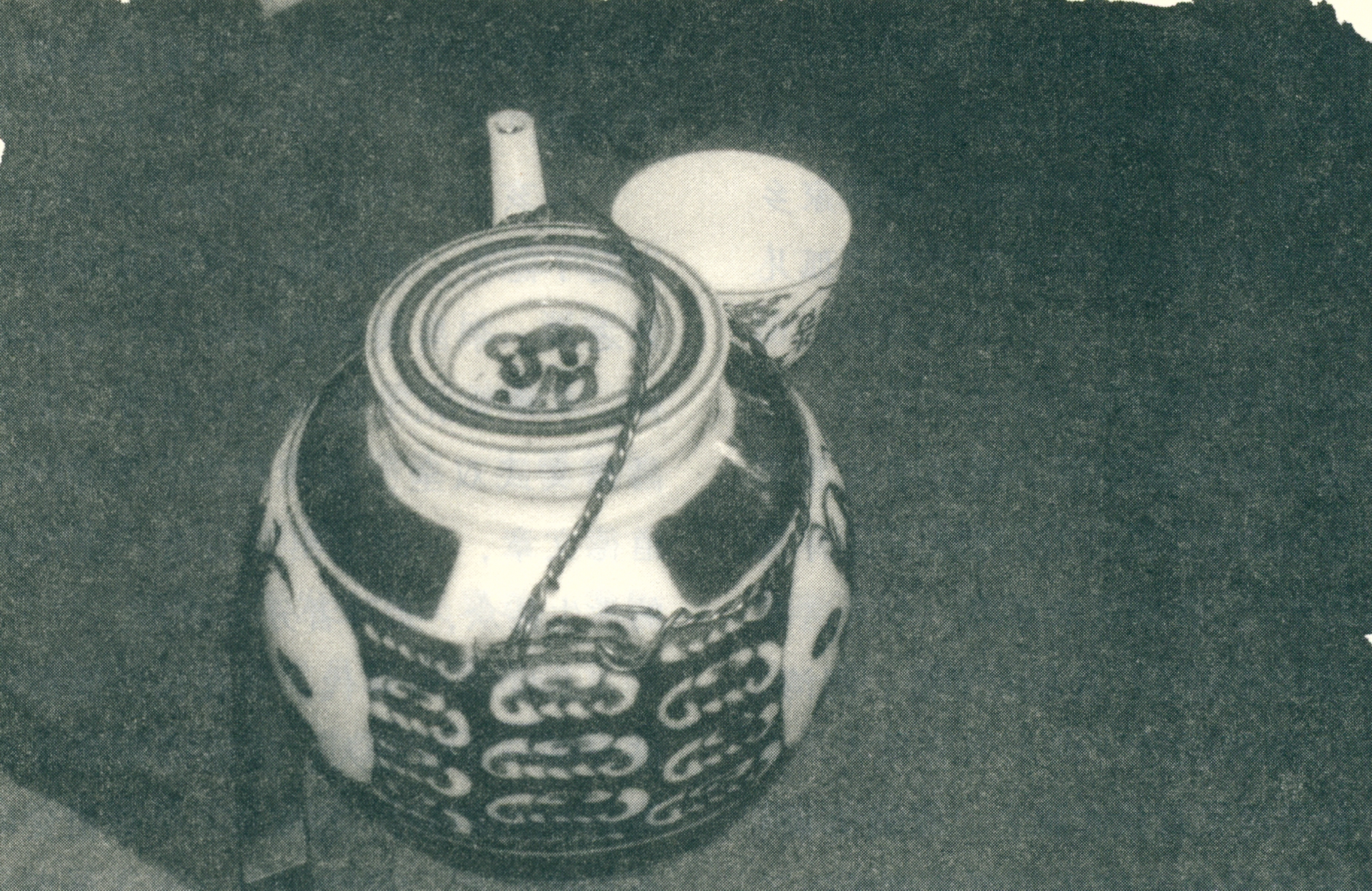

农家火塘上不可或缺的吊壶

清代至民国,湘北“湖茶”分为三种,一是青茶(亦称绿茶),二是红茶,三是黑茶(亦称老茶)。

青茶(绿茶)就是毛尖,多是谷雨前后采摘的嫩茶,在大龙巢锅中炒熟,在锅里用双手揉搓。灶火的大小和揉茶的力度,都大有讲究。炒揉之后,只能置于特制的竹笼上以木炭火烘焙,不能在太阳下晒,晒了的茶有日晒气。焙干了的绿茶,质厚味浓,香气醇和,现出银毫,即上等毛尖。

春茶过后,采下的茶叶片老厚,在锅炒后,置于高过人肩的大木桶中,用双脚踩揉。踩茶人手扶桶沿,脚板下的茶叶卷成圆筒,沿桶边滚动,踩茶人一脚一脚用力踩踏,如踩水车,如踏风轮,绿色茶汁横流。踩茶的季节,七房李最会踩茶的玉叔、乔叔,一双脚总是茶绿色,且带茶香。踩完以后的茶叶,经过码堆发酵,再摊于晒垫上晒干,茶叶和茶梗略现红色,此谓红茶。

茶树秋秀,摘下的叶更长更粗,即为老茶。有茶贩上门收茶,运到云溪、聶市,制成茶砖。临湘云溪的砖茶(黑茶),质地可与湘中安化茶媲美。

春光明媚,茶歌悠扬,在茶园中,每个茶兜前飘着白褂,妇女都忙着摘茶。肩挎横篮,手提独脚茶凳,面对茶兜坐下,左手攀枝,右手上下翻飞,眨眼手中抓了一把,往篮中一抛,又上下采摘。我的大姐霞如和梅生(母亲的养女),都是摘茶高手,能左右开弓,两手同摘,半上午就摘一大篮。

摘茶季节,真是一寸光阴一寸金,大家都手脚不停。都要枪季节,因为“一年老个耶(yá),一夜老园茶”啊。

摘茶季节,女人摘茶,男人揉茶、踩茶,细伢子更是趁兴打闹,在茶地边摘乌泡(刺莓),扯野菜,追兔子,大叫大笑,快乐逍遥。

第二天或第三天,茶做好了,屋场上到处飘着茶香。男人们用叉口(口上缝制成燕尾形的大布袋)装了,挑到云溪、岳州去,换成白花花的大洋。太阳落水时归来,叉口里装的是洋油、肥皂、红糖、皮蛋,女人们要的花布,细伢子要的糖包子、肉包子……

云溪周边,家家种茶,人人喜欢喝茶,柴米油盐酱醋茶,一般排在第七位的才是茶,云溪人却将茶排在第一位。茶饭茶饭,似乎茶比饭更重要。“你屋里几个人吃茶饭?”“我屋里四个人吃茶饭你那家。”

农家火塘上,柴火烧得旺旺,火上必有一把铜吊壶,壶里的水先嗡嗡细吟一阵,随即泼泼沸腾。自己想喝或有客来临,主妇赶快摆茶盅,切川芎,抓茶叶。家家都有吃川芎茶的习惯。

我长大以后才明白,一坨坨黑疙瘩如鸡屎的川芎,是上好的中药,活血怯湿,对心血管疾病有极好的防治作用。如今颇受欢迎的良药救心丹,首味药就是川芎。

泡川芎茶,先将这鸡屎坨以刀切或剪刀剪成碎片,适量放入茶罐,与茶叶一同冲泡。再将茶罐置于火塘边的燃灰中煎熬片刻,让川芎的清甜与浓香充分析出,再分筛入盅,各人捧盅在手,慢慢品用。

这筛川芎茶有个细节,必须特别讲究。筛茶人左手持盅,右手提罐,将筛未筛之时,身子要微微一仰,右手晃动,罐中茶汤回旋,罐嘴对盅一倾,适量茶叶和川芎鱼贯而出,一盅香气四溢的川芎茶递到客人的手中。如果筛茶人姿势协调和谐,能保证在座的客人盅里都均匀拥有茶叶和川芎,不至于有多有少,或前有后无。关键是要仰动身子。身子不仰,茶盅不晃,倒出的尽是茶汤,客人盅里没有茶叶和川芎,只饱了筛茶人自己的口福。

“筛茶不仰,留给自己肿颈(jiǎng)”,是骂那些筛川芎茶不会仰罐,或不愿仰罐的婆娘的话。

川芎要防潮防霉,霉了的川芎失香失味。为此,许多妇女将川芎坨坨装在对襟褂的荷包里。所以七房李的妇女身上,少脂粉气,多川芎香。出门在外,如果闻到妇女身上有川芎的芬芳,不用探问,那必定是云溪镇、桃李桥一带的女人。

而这芬芳,必撩起游子浓浓的乡愁……