在这苗山之麓,酉水之畔的一块斜坡地盘里,据说开初只有两户人居住。这两户人家的来历说法不一,有说是打猎来的,有说是逃荒来的,还有说是避瘟疫来的。但不管怎么说,从外地迁来两户人家生息繁衍而成为一个村寨,成为一个集镇,这就是一方水土的恩赐。这方水土叫“茶洞”。

“茶洞”名称的由来,这里公认的传说源于苗语。这块依山傍水的斜坡地形成为汉人村寨,由于当时人数不多,和外界也缺乏往来,所以,即使有名称也传不出去,接不下来。而居住在邻近苗岭高坡的苗族民众却发现了这个寨落,称其为“董乍”。苗语“董”是窝坨地,“乍”是汉人,即窝坨地的汉人(寨子)。此为苗语倒装句式,音译为汉语便叫做“乍董”。清代中期的官方文书就用“茶洞”两字作记,一直沿用至今。

苗区里的茶洞为什么会是汉人的寨子而不杂有苗族人家,而且这种状况一直延续到民国末年?

在历史上,这个地方只能从《永绥厅志》里找到一些有关的记载。

“茶洞”,古来都属“苗地”之域,南连苗岭高山,北傍酉水河边,毗邻川黔。在宋朝以前,属于没有汉文名称的属地。在元代属于“六里红苗地”(亦称“生苗地”)的边寨地域,是“被弃之地”。所谓“弃地”,即不派驻军不设官府,任由部落首领统辖的“蛮烟瘴雨之区”。这古地域为“荆州九江酉水之南,源其山有腊尔、苞茅(巴茅)、老凤、猴子诸山,绵亘六七百里之阔,为三苗氏唐虞来聚居之所”,其中心地区大概在夜郎坪(今吉卫)。“茶洞”则是这个地域北部的边境(即酉水之南)。

明洪武元年(1368),改夜郎坪置崇山卫,旋废,设防御千户所,置军驻戍。后因水陆险阻,艰于倾运,于洪武三十年(1397)撤崇山卫千户所,改置镇溪军民千户所(即战时为军,平时为民),先归永顺土司,后归保靖土司管辖。“茶洞”仍属被管辖的地域。

洪武十四年(1381),派30万大军进攻西南少数民族地区。攻取贵州、云南以后,在许多水陆要隘之地留兵屯戍,还把家在安徽、江西等地的军兵家属作移民迁来居住,以安军心。驻军的兵营称“屯”,家属住区称“堡”。这些家属都是汉族。茶洞是水运必经的“苗地”要隘,是否也派兵屯戍?是否也有移民家属居住而形成“茶洞堡”?这是一个可供思考的线索,不足为据。1984年修建茶洞电影院,从正街的原址马王庙地坪挖基4米多深,挖出一些稻蔸,可以推想,茶洞在成为城堡以前,河畔是一坝稻田,而上方的水井湾是生产者居住的地方。从有烟户而形成村寨,可能是明朝时期。

清朝初年,“六里红苗地”仍归保靖土司管辖,未入版籍。康熙二十三年(1684)、二十七年(1688)、三十二年(1693),“六里苗”首领三次请入版籍,均未获准。康熙四十三年(1704)裁镇溪千户所,由乾州同知及巡检司分管。“苗地”设寨长、土百户,催征粮赋。雍正七年(1729)实行“改土归流”。八年进兵“六里苗地”,设副将营于吉多坪(今吉卫),赐名“永绥协”,并设“六里同知”(相当县级)。九年于区域内设营汛塘卡,建造城池屯防碉堡。茶洞为屯防要地,建造屯防碉堡,于军事上称为“茶洞堡”。附近还有八排汛、玉饶屯、木山屯、石牛汛、长兴屯、永丰屯等,属隆团(今龙潭)巡检司(相当于区)。雍正十年(1732)改“六里同知”为“永绥同知”。乾隆十年(1745)隆团巡检司改驻花垣。茶洞属花垣巡检司管辖。

清立朝以后,满、汉统治阶级实行“民(汉民)、苗”隔离政策,设置营汛屯堡军事包围圈,禁止民、苗往来,汉人怕当“汉奸”,不敢深入苗区,苗族怕受欺侮,不敢下山居留。所以,茶洞依然是汉人居住的屯防碉堡之地。

乾嘉苗民起义后,清统治者为强化民族统治,于嘉庆元年(1796)修建花园城垣,是名“花垣”。嘉庆二年(1797)升永绥同知为直隶同知,花垣设总兵(正二品),赐名“绥靖镇”。嘉庆七年(1802)永绥同知、经历从吉多坪移至花垣,与总兵同城,原设花垣巡检(从九品)改为茶洞知事;永绥协从吉多坪移建茶洞堡,与茶洞知事同城,设副将(从二品),都司(正四品)各1员,千总3员,把总5员,外委7员,额外6员。

嘉庆八年(1803)修建茶洞城垣。城墙长412丈,高1丈1尺,底宽9尺,顶宽7尺5寸,垛口420个,开东南西北四门,城上各有门楼。东称宣化门,南称叙顺门,西称怀远门,北称通济门。各门皆筑炮台,架设台炮数门,气势十分雄伟。

清代称永绥为“苗疆”之地,是“湖南极西之边塞”。茶洞是“边塞”之边,是“协台”驻戍的“边防”重镇,“边城”之名也就由此而生了。

茶洞城垣围地176.8亩。一半是水井湾坡地,有东、南二门,天然水井二处。副将、都司、知事等文武衙门、屯兵营房、火药库、武备库等皆建于此;另一半是隘门口平地,也有天然水井二处,多是民居,形成街道一条,有西、北二门。从西门至北门城外,有河街一条:一边是城墙、一边是民房吊脚楼。民居在城内占半边,在城外也占半边。所以流传一首民谣:“天上乌云重乌云,皇帝老儿坐京城。花垣坐的偏偏坡,茶洞坐的半边城。”这首民谣定格了老百姓心中的“边城”坐标。茶洞——边城之名就一直流传下来了。

沈从文先生1934年写《边城》,把茶洞写成“茶峒”,这是写小说的“自由”,无须解释。有的人却借“茶峒”二字杜撰历史,说“茶峒”在唐、宋以前是“茶人”的发源地,聚居的中心地。一部分“茶人”跟随蚩尤部落东下北上逐鹿中原,留下来的北上西进去开发青藏高原,还有的又沿乌江挺进到缅甸、印度去建立乌土国、乌茶国等等;在元明时代,“茶峒”的河码头设“平茶长官司”,城内的长官司衙门占地20多亩,现在还找到司治遗址,城垣基脚还完整地存在等等。这些“闪光”的“历史”,真使“茶峒”蓬荜生辉。但是仅有0.5平方公里的茶洞,却只能把它作为天方夜谭。

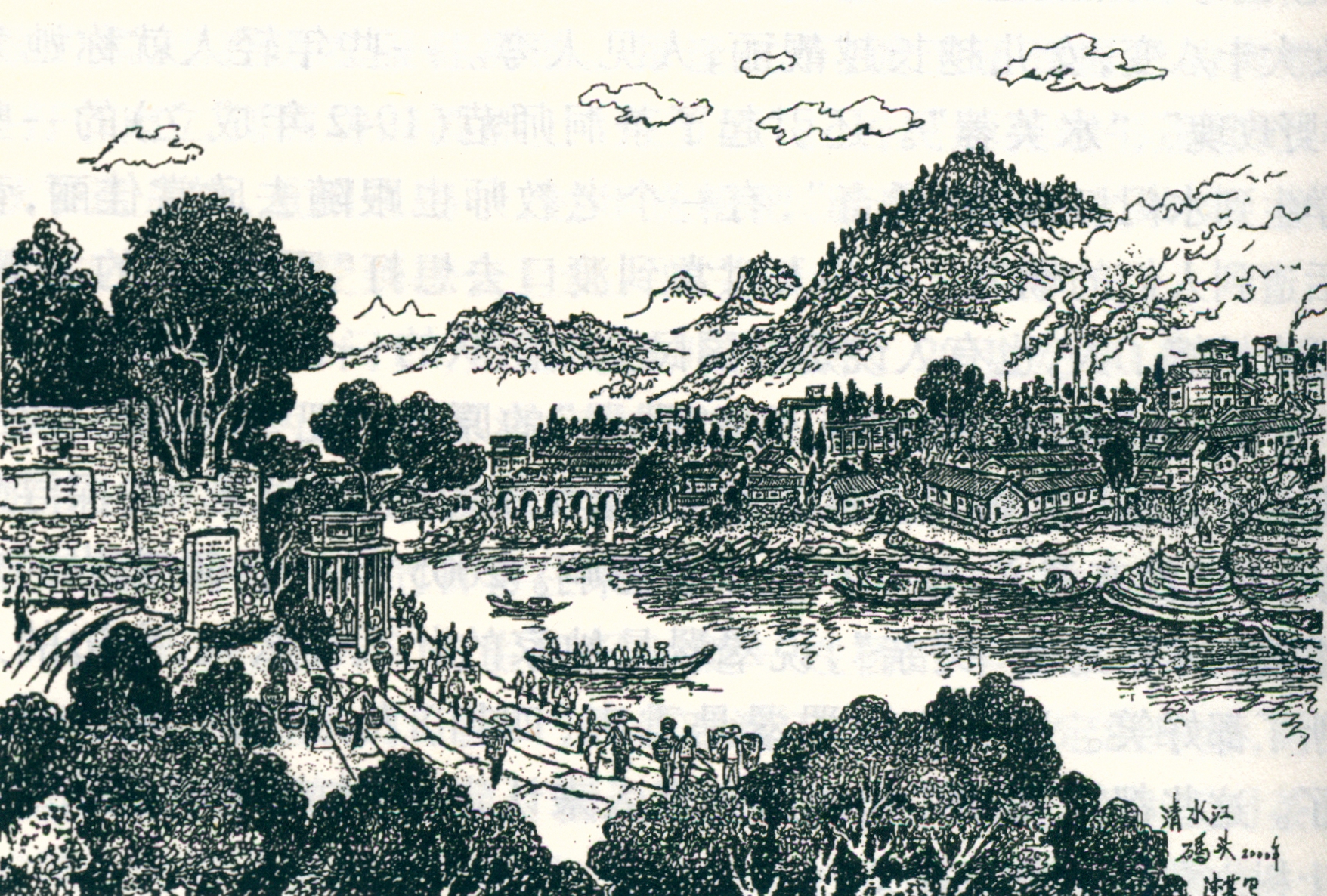

茶洞地处湘川黔三省交界之处,素有“一脚踏三省”之称,历来几乎没有战乱匪祸,是民国时期比较平静的一块小地方。沈从文先生在《边城》里写道:“中国其他地方正在如何不幸挣扎中的情况,似乎就永远不会为这边城人民所感到。”边城的平民百姓除遇不幸的事故搅动生活的平静之外,一般的都还能过着比较安稳的日子。经济上反映在集市贸易的兴旺发达。每逢农历“五、十”日赶场,商贾小贩云集,花纱油上市17家,南杂货4家,瓷铁业2家,面馆5家,客栈、旅馆12家,染坊5家,缝纫8家,理发7家,铁匠铺3家,火炮业4家,屠宰业4家,鸦片馆11家。特别是水运交通可直达沅陵、常德,使这里成为三省边区农副产品的主要集散地。

集市繁荣,民风古朴而活跃,是边城的特点。逢年过节(清明、端午、七月半、中秋、重阳、春节都是历史的传统节日),各具特色。每逢节日,从吃穿玩乐显现出各个节日的不同气氛,热闹非凡。每当节日和逢场,渡口就是最繁忙的地方,渡工就是最繁忙的人。迎来送往,何止成千上万。所以渡工也是最受人看得起的人,老百姓都称其为“船老板”。

那时的渡口是桨渡,渡工是很会开船的,而且为人和善,重义轻财,服务热情。一船人的性命都在他一人的手上,所以,开船总是自己撑篙,自己划桨,不让过渡人来动手。船将靠岸就急用船篙点住,过渡人上下船决无一点闪失。

渡工的生活靠“打河粮”(又叫“过渡粮”)和“义渡田”的田租。义渡田有3亩,在城郊的官山坡下。租田户每年都自动送租粮。“打河粮”是在岁末才到沿河两岸十来里范围内的村寨,挨家挨户地去讨要,一般的都只送几斤米或包谷。城里的商号都是送钱的多,也有送衣服鞋袜的。每逢过节,渡工还到屠户的肉摊上“打节肉”,到酒坊的酒摊上“打节酒”。居民还有端午送粽粑,中秋节送月饼,重阳送鸭子,过年送糍粑、腊肉、糕点、水果的。渡工虽然穷,还是能受到社会上众人的关顾。

古渡口在水门口,是通向四川的要津。20世纪30年代,最富的商号邓、龙两家,因不满官府的苛税,到对河洪安开辟“新街”,加上1936年川湘公路通车,渡口才上移到西门外河码头。水门口渡口就只有种田人的日常往来了。

1922年,沈从文先生年轻时随一姓杨的军官来到茶洞过四川,应该是经过水门口渡口,而且对渡工、船女有一定的印象,对白河、酉水也有很好的印象。据说他在茶洞住了3天,这3天对茶洞的风土民情了解得非常细致,连端午节妇女小孩穿新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个“王”字,用棕叶编蚱蜢、蜈蚣玩等等,极细微的节日风情都注意到了。也许沈老到茶洞是在端午节前后。但沈老后来写《边城》却不是画军事地图样样照实,而是经过艺术的加工塑造。

《边城》的渡口在“碧溪嘴”,是“拉拉渡”。沈老说“是许多印象合起来的,并不限于茶洞”。那么,“茶洞”的乡土风俗也应该是三省边区及湘西许多印象的缩影,不纯粹是“茶洞”的土风土俗。他把“边城人”的古朴淳厚、诚直善良、重义轻财、热忱和顺等乡土人情描绘得淋漓尽致,也不会限于某个“原形”。所以,沈老没有说“老船夫”、“翠翠”的原形是谁。现在的人,你说谁是“原形”?如果从1922年沈老到茶洞那时算起到现在,“老船夫”已经150多岁,“翠翠”也是年及百岁,早都在泉下了,到哪里去采访她?关于渡工的故事,茶洞有个传说。那是20世纪40年代,水门口渡口有个老渡工和女儿摆渡,在渡头搭了个茅屋。女儿十四五岁了,长得很秀气,是应该找婆家的时候了,老渡工为此很操心,托人为女儿找人家。可能是生辰八字不合或者打发不起嫁妆,结果都没讲成。女大十八变,女儿越长越靓丽,人见人夸。一些年轻人就称她为“野玫瑰”、“水芙蓉”。还引起了茶洞师范(1942年成立)的一些学生到水门口去看“稀奇”,有一个老教师也跟随去欣赏佳丽,背后遭到人们的嘲笑。有些人时常到渡口去想打“野玫瑰”的主意。后来她嫁了人,也有人说是被国民党江防队的一个兵油子拐走了。

这个故事里的姑娘绝不是“翠翠”的原形。把20世纪三四十年代曾在水门口渡口摆渡的渡工、船女作为什么“原形”去探寻采访,不但没有意义,反而产生不良影响。2005年一个60来岁的老婆婆到翠翠岛去“哭亲”,说翠翠是她家的什么什么人,旁边的人听了都好笑。还有人说翠翠是重庆(四川)人,茶洞把她争过去了。这些都把“翠翠”作为历史真人来认定,根本就不明白翠翠岛上树立翠翠塑像的意义。

《边城》是中国“边城”——茶洞的乡土小说,不是记述茶洞历史人物的小说,现在翠翠岛上的翠翠塑像是中国边城乡土风情的象征,边城名牌的打造,绝不是边城历史人物的纪念。

20世纪80年代初,《边城》名气大振。1983年又拍成了电影,更是轰动中外,每年都有一些中外人士来边城游一游,甚至考察一番。进入新世纪,随着边城旅游业的开发,人们似乎感到把茶洞改为“茶峒”更能增添边城的光彩。因而茶洞一些“部”、“馆”的招牌打出了“茶峒镇”的名号,这也是一个变革。

2005年7月,经省政府批准,茶洞镇更名为“边城镇”,合并了原大河坪乡,共有25个村,两个居委会。边城旅游业的建设一年比一年好。建造了翠翠岛、书画园、博物馆、石板街,还将改造民居。风景区、名胜古迹也在规划之中,将逐步恢复。边城人都在唱《好运来》的歌,跳《好运来》的舞,殷切期望打造出一个世人向往的老模古样的边城。