岳州古窑址为湖南省最早的青瓷古窑址,其始烧于东汉,经两晋、南北朝至隋唐时期。窑址散布于湘江下游湘阴地区,主要有湘阴青竹寺窑、城关镇窑、铁角嘴窑等。

湘阴青竹寺窑位于湘阴县安静乡,是目前中国所见东汉时期最早的纪年瓷窑遗址。1988年省文物考古研究所与湘阴博物馆联合进行发掘,在瓷窑堆积层的第二层中出土了一块细格纹灰陶残片,上刻有“汉安二年×月二十五日”字样,据此确定其绝对年代为汉安二年(143)。从出土瓷器遗存看,此窑属青瓷系统,烧造的主要为日常生活用具。器形有罐、钵、瓮、碟、杯、洗、釜、锅、壶、盏、盂、网坠和蛙形器等,尤以罐、碗、釜为多。绝大部分瓷胎白中微灰,少数呈浅褐色,瓮、器盖、双系底锅与网坠的胎质较粗,并呈瓦灰色或褐红色。釉色以青绿为主,青黄釉次之,极少数未施化妆土(底粉)。经中国科学院上海硅酸盐研究所化验,产品与东汉越窑青瓷在外观上大致相似。瓷器纹饰以方格纹(或称麻布纹)为主,罐、碗、釜、壶等的外表饰方格纹。图形往往以器心为中点,外圈饰蛛网纹、放射状波浪纹或连弧纹。个别瓷器饰压印双鱼纹。钮部装饰以模印几何图形为主,常见的有蕉叶纹、方格纹和菱形纹。早期青瓷器造型与青铜器相似。青瓷罐以矮直领、双系方格印纹大平底罐为主,肩部饰水波纹。肩部的特征有圆弧形和折肩两种,以圆弧形为主。器腹深浅不一,四系罐大部分为扁腹平底式。碗的种类较多,早期已出现敞口斜腹平底碗、敛口弧形腹平底碗、凸唇平底碗。壶类早期发现类似“钟”的盘口高圈足双系壶,晚期出现细颈斜肩、扁腹下扩大平底双系壶。洗的造型与汉时的铜洗相似。专家认为,湘阴青竹寺窑的发掘以及青瓷的内涵、形制特点为考证我国东汉青瓷的确切年代提供了重要的依据。

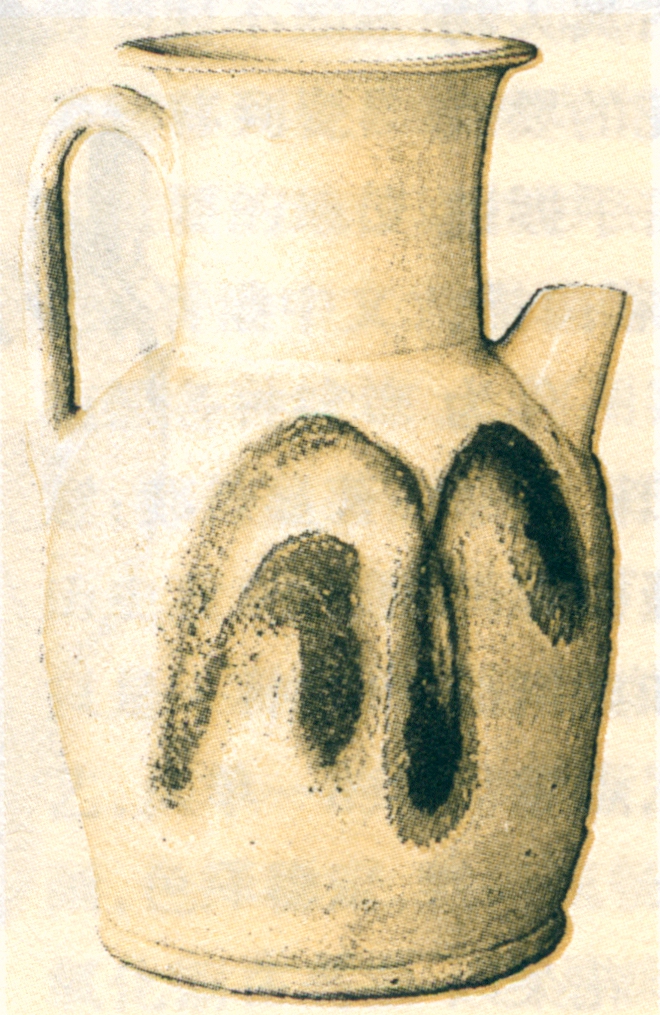

湘阴城关镇窑始建于晋止于唐,属青瓷系统。出土遗物不仅有筒形匣钵、环形或齿轮状圈足式支垫、墩子等窑具,还出土了大量陶瓷器。瓷器纹饰有印纹、画纹、点彩和雕塑等。印纹中有多种类型的团花、卷草、人物、几何纹等。团花以莲花或变形莲花为主。点彩的数量不多,仅见于青瓷钵等。点彩作连珠状,色泽呈铁棕、酱绿。此外还有块状浸釉,作团扇状,这种块状釉装饰后来在长沙窑中大为流行。雕塑也是城关镇窑的装饰手法,除浮雕莲花之外,还出现了圆雕式的装饰,如鸳鸯、龙头、象首等。器类有杯、碗、钵、洗、砚、碟、缸、高足盘、罐、三足炉等。杯为圆饼底或底心微凹,个别器底有一圈凹弦纹,状若圈足。底部露胎,内壁多施满釉,或仅在口沿施一圈窄釉,而使内外壁露胎。胎色灰白。个别杯心印有“大官”二字,有相同铭文的还有一件青瓷碗;钵施虾青色开片满釉,有的钵心饰有铁棕、酱绿点彩图案,口沿亦有联珠状酱色点彩;洗多“日”字形圈足,胎色灰白,以开片青釉为主,内施满釉。有素面式、直条纹式、草叶纹式、莲花纹式、人物纹式等。出土的一件刻印莲纹的洗,整个造型若一初放的莲花,十分别致精美;碟分为凹底、圜底和平底式,施釉方法与图案多样,或施青绿色玻璃釉,或施虾青色半釉,或施开片青釉,有的碟心饰放射状花形图案,或碟心有一方块露胎,施青色半釉。高足盘图案装饰多变,出土器物几乎无一雷同,纹饰则以莲花为主;罐类有的肩部饰覆莲纹,芒口,施青釉,有的附直穿式系钮,有的附横穿式系钮;三足炉施酱黄色满釉或青釉,其形制与1956年长沙烂泥冲南朝墓出土的陶炉形制相近;盘口壶为盘口矮领,器腹肥短,平底。肩部附双抡鼻钮,多边菱形短流,腹部有一圈戳印纹,施开片青色半釉。多边短流装饰后来成为长沙窑瓷壶装饰的主要特征之一。

岳阳铁角窑址

岳阳鹿角窑址

岳阳青竹寺窑址

“岳州窑”在唐代被列为六大名窑之一,位列第四,其名最早见于唐代陆羽的《茶经》:“(碗)越州上,鼎州次,婺州次,岳州次,寿州次,洪州次……”又说:“越州瓷、岳州瓷皆青。”通过对湘阴青竹寺窑址和湘阴城关镇窑址等古窑址的发掘,即可证实陆羽在《茶经》中所说的岳州窑即在湘阴,“岳州窑”处于湘阴窑发展史之中期,同时亦印证了陆羽“岳州瓷皆青”的说法。

岳阳窑出土的青釉烛台

湘阴窑出土的青釉四系龙柄鸡首壶

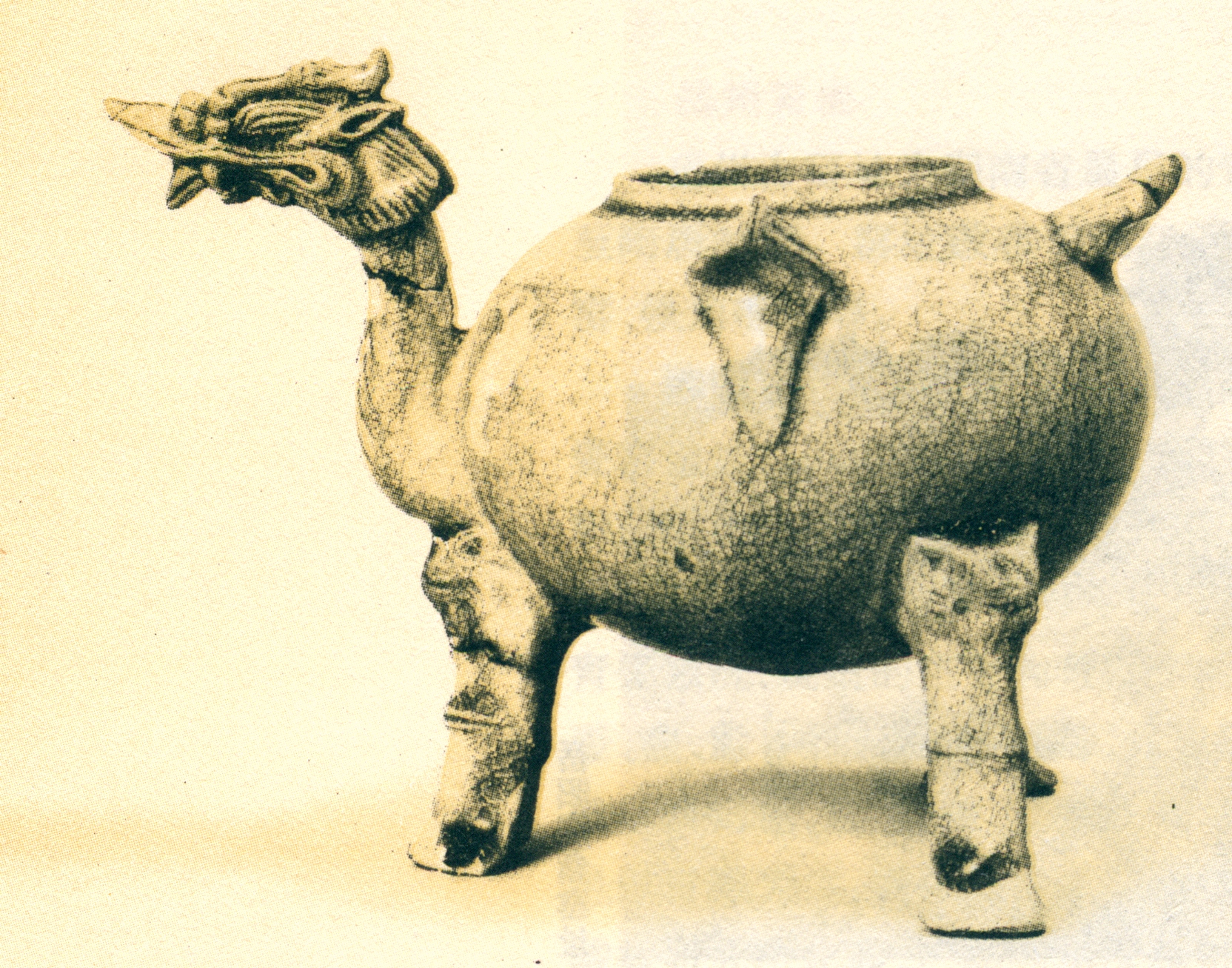

湘阴窑出土的青釉龙首盉

湘阴青竹寺窑出土的青釉系钮壶

湘阴城关镇窑出土的青釉褐彩碗

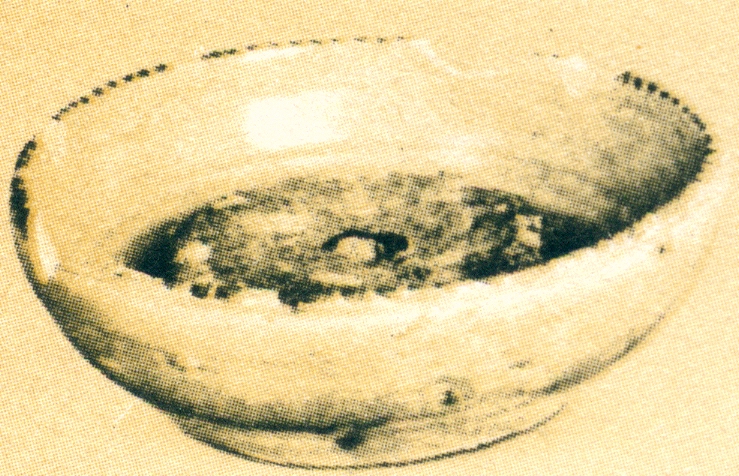

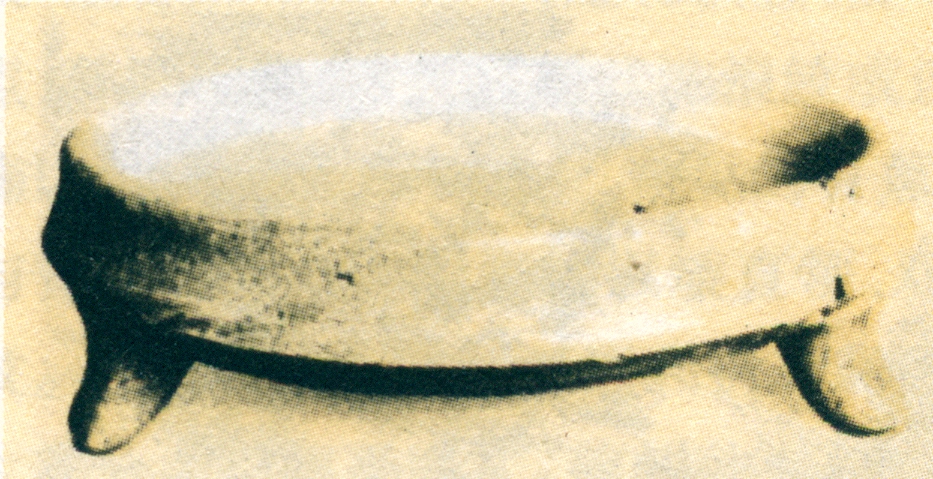

湘阴城关镇窑出土的青釉三足砚

湘阴窑出土的酱釉莲花印纹盒

湘阴窑出土的素胎仕女(隋)

岳阳窑出土的青黄釉六系盘口壶(隋)

湘阴城关镇窑出土的青釉四系盘口瓶

岳阳窑出土的北齐青釉高柄灯

长沙窑釉下彩绘瓷

长沙窑位于湖南望城铜官镇附近的石渚瓦渣坪,古称石渚窑,又称瓦渣坪窑或铜官窑,创烧于唐代中期,盛于晚唐,衰落于五代时期。发现于1957年,其最显著创举,是开后世釉里彩绘之先河。

长沙铜官窑遗址远眺

中国瓷器发展到唐代,出现了以浙江越窑为代表的南方青瓷和以河北邢窑为代表的北方白瓷这两个瓷窑系统,形成了“南青北白”的局面。长沙窑尽管当时不如越窑和邢窑为人所津津乐道,然其代表了唐代从注重瓷器的釉色美转移到瓷器彩绘装饰美的发展新方向,在中国陶瓷史上独树一帜,占有极其重要的地位。长沙窑瓷器的装饰以釉下彩绘、模印贴花和书法题记最具特色。香港中文大学郑德坤教授称:“铜官窑最杰出的试验是釉里彩绘。浅釉下施绘各种纹饰、几何图案,布局严谨;花卉鸟兽,姿态生动;篆楷行书,笔调雅意;都是显著的创举,开后世釉里彩绘之先河。”釉下彩绘装饰,是长沙窑具有历史意义的创造。釉下彩,最早在西晋晚期的青瓷上曾出现过褐斑点彩,但这只是一种简单的图案装饰。长沙窑工继承并大大发展了这一釉下彩装饰工艺,从单一的褐彩逐渐发展为褐绿两彩。褐彩的呈色剂为铁,用单一的褐彩绘画,色泽稳定,线条流畅,有如用墨在纸上绘画一般。绿彩的呈色剂为氧化铜,氧化铜在高温下容易流散,因此,往往用来填彩,或用绿彩勾勒花叶与花瓣,或用褐彩绘就花茎与花蕊,各得其妙,相得益彰。长沙窑突破了青瓷的单一青色,成功地将釉下彩工艺与绘画艺术巧妙融合在一起,开了用绘画艺术美化瓷器之先河,使瓷器装饰从图案画转移到写意画成为现实,从而带来了瓷器装饰艺术色彩典雅,构图新颖,生动活泼,雅俗共赏的新特点。

长沙窑出土的铜红釉执壶

长沙窑出土的婴戏莲壶

长沙窑出土的唐代青釉褐绿彩“竹林七贤”诗文瓷罐

长沙窑的另一重大发明是铜红釉的创烧。过去陶瓷界普遍认为铜红釉始见于宋代钧窑。其实,从出土文物看,是长沙窑工最先将铜作为高温呈色剂应用到瓷器装饰上。长沙窑不仅烧制釉下彩诸器,同时也烧制出了大量青瓷和少量单色釉彩瓷,如出土的釉下红彩花鸟壶、红色点彩双耳罐和多种红色窑变釉残器等。最引人注目的是长沙窑窑址出土的中国陶瓷史上的第一件通体红釉瓷壶。据中国科学院上海硅酸盐研究所化验,长沙窑瓷器,釉主要含大量氧化钙化学熔剂,其中通体红釉瓷壶红釉的含量为1.5%,证明长沙窑所见红釉,确为铜红釉无疑,从而使我们认识到,中国萌芽时期的铜红釉,始见于长沙窑。在唐代,花瓷中偶然发现红釉的现象并不奇怪,然从来没有出现过通体红釉。长沙窑通体红彩瓷器壶的出现,将中国铜红釉始烧年代提早了约三个世纪。长沙铜红釉工艺的形成与完善,具有划时代的意义。宋元时期钧窑的海棠红和玫瑰紫,元明清时期的釉里红、鲜红、豇豆红、郎窑红等铜红釉产品,与它不无渊源关系。

目前发掘出土的长沙窑遗物釉下彩绘,纹饰有人物纹、山水纹、花鸟纹及兽纹、鱼纹等。这些题材突破了初唐绘画以宗教佛像和贵族人物画为主的传统,而代之以充满生活情调的绘画,清新淡雅,自然逼真。

长沙窑出土的唐代青釉褐彩双耳罐

长沙窑出土的褐绿彩花鸟纹壶

长沙窑出土的白釉红绿彩瓷壶

人物纹瓷器中有一件褐彩瓷罐上绘有竹林七贤古典人物画,七贤皆袍服高冠,危坐作清谈状;一件为手持莲花的要戏图,所绘孩童头上三撮毛,身穿背带裤,光着上身,右手握莲梗,左手飞舞彩带,挤眉弄眼,回眸作奔跑状,画用褐彩白描,将一个天真活泼而稚气的孩童神态描绘得活灵活现;一件为荷杖卷发的外国女郎,女郎润泽卷曲的发际上点缀珍珠,配带嵌珠项圈,肩荷一杖,相貌秀美,面庞丰满,神态作凝视惊愕状,线描加彩,淡雅宜人;一件为深目高鼻的波斯人和典型的唐代仕女。人物纹器物虽不多见,但所见均气韵生动,点睛传神,构图立意新颖不落俗套。

花鸟纹瓷器占长沙窑出土绘画瓷器的绝大部分。花朵以含苞欲放的莲花为主,如一青釉荷花爪棱形壶上,所绘花叶亭亭立于水面,花如含苞待放,水若微波欲动,格调高雅,生趣盎然,情趣可掬。所绘鸟纹绝大多数配草叶,也有配果实的。所绘鸟类有小雀、白鹭、燕子、鸾鸟、鸿雁、鸳鸯、丹顶鹤等。小鸟作跳跃状,鸿雁上下回旋,鸾鸟展翅开屏,白鹭则悠然漫步,构思巧妙,用笔简洁,表现出明丽浑朴的装饰格调,就像一幅幅明媚迷人的花鸟山水画。

兽纹以鹿、獐居多,山羊、狮、豹较少,且均单独绘出而不见群兽。画师笔下的走兽,描绘得生动风趣,母鹿昂首作四足腾空状,小鹿前足点地后足跃起,均体现了鹿爱跳善跑的特点;小獐侧身回首,竖耳作细听状;山羊昂首哞叫;雄狮怒目獠牙;斑豹怡然漫步。分别勾画了羊柔弱、獐多疑、狮威猛、豹机灵等特性。

鱼纹瓷在长沙窑瓷器中比较单一,有些形状似鲤鱼而背鳍异乎寻常,且鱼鼻上卷,口含珠状物。唐代皇帝李姓,“李”与“鲤”谐音,故唐代民间多爱画鲤鱼,用以象征“李唐”。

山水纹彩瓷中有单绘树木的,有绘树木云山的,有绘树木加茅庐、宝塔之类的,但不见人物车马,也不见画栋雕梁的高楼。至于树叶,有采用白描式写生画的,也有将树叶图案化、规范化为羽毛状、叠线状、松针状、团扇状的。山水纹中略显透视原理,如绘近景则袅娜多姿的树木、苍劲古朴的山石、展翅飞翔的群鸟历历可数;绘中景则远山树木变得小如米粒;绘远景则但见远山点点隐约浮现于万里江山之中。

长沙窑釉下彩装饰的另一显著特色是模印贴花。模印贴花在六朝青瓷器上就已出现,长沙窑模印贴花装饰则更具自身风格,这主要表现在构图的灵活巧妙和内容题材的丰富多彩上。模印贴花是用胎泥为原料,先雕出贴饰纹样,制作成各种单独的花纹印模,然后用印模压出一个个完整的图案,再用泥浆粘贴在未上釉的胎体外表,最后施釉入窑烧制而成。贴花的细部多见于壶嘴、壶系的下方和洗的腹部。常见的纹饰有人物、婴戏、双鸟、双鱼、游龙、蝴蝶、立狮、荷花、葵花、葡萄、寺庙、宝塔等。为了突出贴花装饰效果,长沙窑工别出心裁地在贴花的上面施一层彩斑。彩斑有大圆斑和小斑点两种,大圆斑又有褐色、褐绿色之分,小斑点则多数为褐绿相间纹饰。衡阳曾出土一件褐斑贴花壶,属长沙窑贴花产品。壶右侧堆贴的是唐代流行的单层方形宝塔,塔下有方形塔座,塔上有檐角上翘的屋顶,屋顶上饰四颗宝珠组成的塔顶,右侧为立狮,前面为一紧身装束、披长飘带的舞者正在蒲席之上翩翩起舞。安徽曾出土一件长沙窑人物舞乐贴花壶,壶右侧是一正在吹奏的表演者,头戴盔帽,身披战袍,双目突出,鼻直面腴,双手按笛,神态悠然自若,左侧和前面的人物,亦身穿战袍,衣襟飘逸流动,手舞之足蹈之,形象生动有趣。

釉下彩花纹青釉贴双鱼抓棱形瓷壶(长沙窑)

釉下彩花纹褐斑贴花瓷壶(长沙窑)

釉下彩花纹青釉贴荷叶鸳鸯瓷壶(长沙窑)

釉下彩花纹贴花棱形瓷壶(长沙窑)

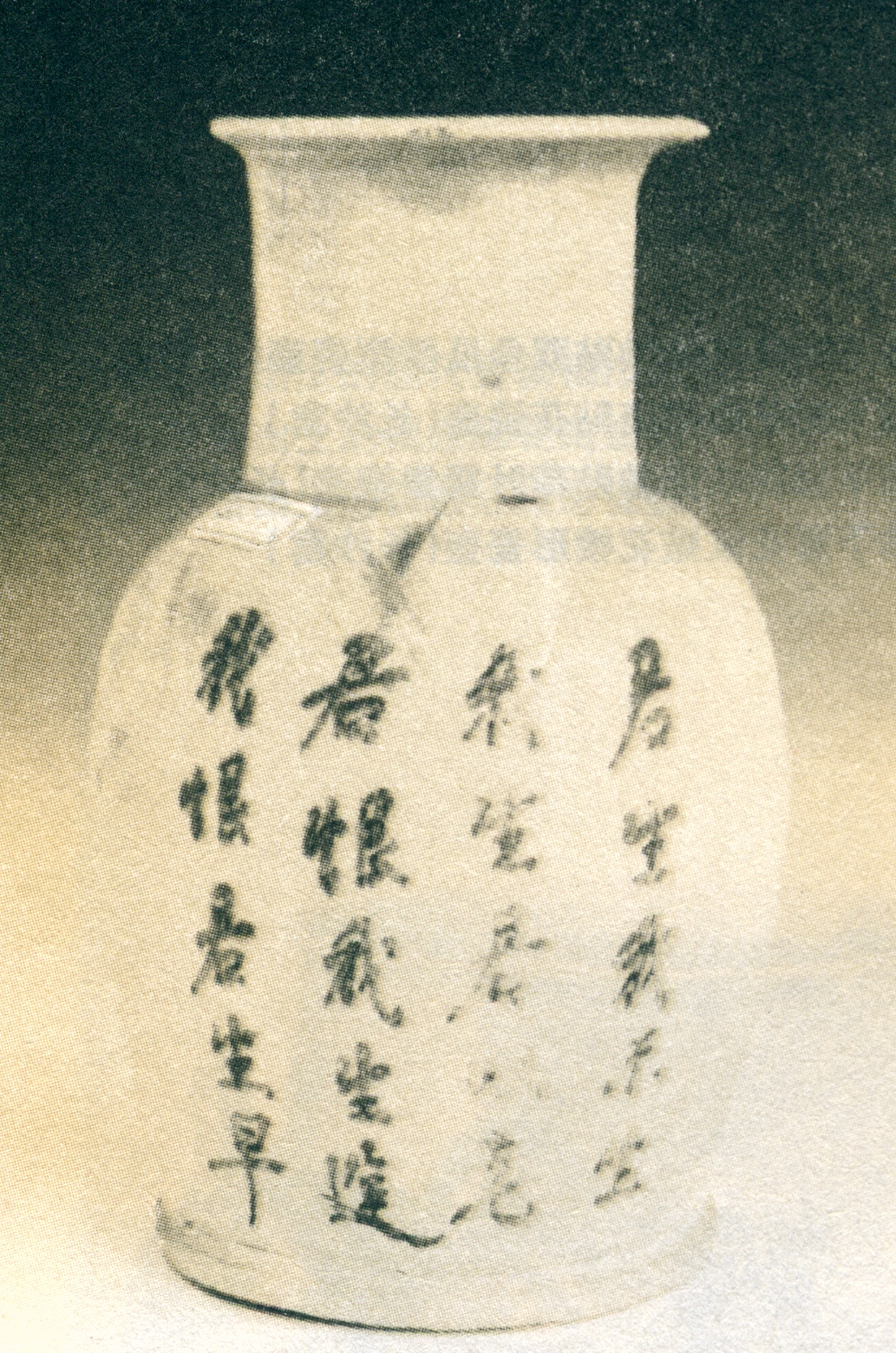

长沙窑釉下彩装饰的第三个显著特征是书法题记。在瓷器上题写诗句、警句、格言等,是长沙窑的独特创新,赋予了陶瓷艺术前所未有的丰富的人文内涵。唐以前,在瓷器上很少有题字,只在胎体上刻划年号、简单的吉祥语或工匠名字。唐代长沙窑工寄情于瓷,别出心裁又用心良苦,将自己对社会、对生活的各种感悟用文字书写于瓷器之上,堪称创举。长沙窑瓷器上的釉下彩题记,是在瓷胎上书写,然后再施釉烧造而成。字体以行书为主,个别为楷书而略带草意,隶书、草书屈指可数,书法流畅,布局大方,既有观赏趣味又具装饰特点。内容不追求古老与风雅,开门见山,通俗易懂,看似有几分俗气,实则粗犷质朴,意趣多多。譬如“蓬生麻中,不扶自直”、“富从升合起,贫从不计来”、“君子喻于义,小人喻于利”、“言满天下无口过,行满天下无怨恶”、“牛怀柢犊之恩”等,无一不是警言哲语,深含民间生活哲理;有的描写宫中嫔妃孤独寂寞的生活和民间男女卿卿我我、聚散依依的衷情,如“自入长信宫,每对孤灯泣。闺门锁不开,梦从何处入”、“君生我未生,我生君以(已)老。君恨我生迟,我恨君生早”、“自从君去后,常守旧时心。洛阳来路远,还用几黄金”;有的反映亲人离别和独处闺中的思妇对丈夫的相思之苦以及缠绵无尽的爱缕情丝,如“家家长为客,年年不在家。见他桃李树,思忆后园花”、“一别行千里,来时未有期。月中三十日,无夜不相思”、“我有方寸心,无人堪共说。遣风吹却云,托向天边月”;有的反映商贾为开辟市场而劳碌奔波、顽强进取,如“买人心惆怅,卖人心不安。题诗安瓶上,将与买人看”、“人归千里外,意在一杯中。莫虑前途远,开坑(航)逐便风”、“男儿大丈夫,何用本乡居。明月家家有,黄金何处无”;有的反映离乡背井、寄人篱下的颠沛流离生活,如“自从为客来,是事皆隐忍。有负平山路,崎岖向人间”;有的描写平凡而美丽的田园风光和幸福安乐的田园生活,如“二八谁家女,临河洗旧妆。水流红粉尽,风送绮罗香”、“春水春池满,春时春草生。春人饮春酒,春鸟弄春声”;有的描写边塞征战,流露了长沙窑工对统治阶级穷兵黩武的不满情绪,如“一日三场战,曾无赏罚为。将军马上坐,将士雪中眠”、“去去关山远,行行胡地深。早知今日苦,多与画师金”。如此种种,既呈现出唐代不同阶层人民的生活状态,也为今人研究唐代历史提供了珍贵资料,同时极大地丰富了唐代民间文学,是瓷器装饰艺术领域的一大创新,为瓷器上普遍题诗开了先河。宋朝以后,瓷器上题诗的风气更为普遍,此种艺术一直延续到今天。

长沙窑出土的“君生我未生”诗文壶

长沙窑出土的“春水春池满”诗文壶

长沙窑出土的“鸟啼想新上柳”诗文壶

长沙窑出土的纪年铭文瓷器是今人对长沙窑进行断代的重要依据。考古界认为长沙窑兴盛于中、晚唐,衰落于五代时期,是得益于出土器物中诸如“宝应二年(763)”、“元和三年(808)”、“会昌六年三月内造此瓶,约成三仟文,齐良”、“咸通四年(863)十月二十七日大夫到”、“天成四年(928)”等纪年铭文瓷器。通过出土的众多的器名铭文瓷,可以确知这些器物或是茶具、或是酒器、或是食器、或是储油器、或是化妆器等,如铭“荼埦”的茶碗,是一种青色釉下褐彩圆碗,口微敛,唇沿较厚,断面呈圆弧形,腹圆收,玉璧底,素胎上先施底粉,“荼埦”二字书于碗心。该式碗在长沙窑瓷碗中占80%左右。另一种铭“岳麓寺茶埦”的茶碗似是当时岳麓寺定购而成批烧制的产品之一。此种碗侈口,腹斜收,玉壁底,碗心折平,素胎上施底粉,用褐彩书“岳麓寺茶埦”五字,通体施草黄色透明薄釉。底沿将釉抹去,墨书“张惜永充供养”六字。从茶碗的题记可知,奉献茶碗者应是一位虔诚的奉佛者;酒具中有“酒壶”、“酒盏”、“美盏酒”、“国士饮”盏等器名铭文器物,其中“酒盏”瓷器系五出葵花形卷口,圈足。盏心书釉下褐彩“酒盏”二字,外罩青黄色半釉,非常精美;“油瓶五文”铭文器,盘口,瓜棱形腹,棱边短流,双钮,流下书“油瓶五文”、该器不仅书有器名,且书有器价,十分珍稀;“油合”铭瓷器弇口,圆肩,扁腹,带盖,器口内弇,可以防止油液外溢。

长沙窑出土瓷器中还有不少儿童玩具,实为其他瓷窑制品所罕见。玩具绝大部分随手捏塑而成,造型千变万化,也可谓千姿百态。其种类包括人物和禽、兽、鱼、鳖等。有些将器腹陶空,穿上几个小洞眼,可以吹奏简单的音乐;有些在动物背上附有环形系钮,可以穿绳提着玩耍。人物塑像有手捧果品的胖娃娃,手抱小狗或小鸡或皮球的孩童,还有戏象、乘马、骑狮的勇士,还有深目高鼻满脸髭须的胡人和双手合十的光头弥勒。动物类塑品中有怒目圆睁的狮、长鼻卷屈的象、受惊的兔、拙笨的猪、憨态的熊、鼓唇欲跃的蛙和亮屏的孔雀。表现手法粗犷而灵活,线条明快,形象栩栩如生。

长沙窑出土的褐绿彩山峦纹瓷壶

长沙窑出土的天青釉红绿彩执壶

长沙窑出土的青釉绿彩塔纹瓷背壶

长沙窑出土的褐斑贴花舞蹈人物瓷壶

长沙窑出土的褐绿彩山峦纹瓷壶

从考古发掘资料看,长沙窑产品除窑址发掘出大量的瓷器标本和窑具外,在我国广东、广西、湖北、湖南、江苏、浙江、福建、安徽、河南、陕西等省的古墓葬和古城址中都有长沙窑瓷器及残片出土,说明当时长沙窑产品有着一定的国内市场。另外,在唐代重要的对外港口,如明州(今宁波)、扬州等地发现有许多长沙窑精品;在朝鲜、日本、印度尼西亚、泰国、菲律宾、斯里兰卡、巴基斯坦、阿曼、沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、肯尼亚、坦桑尼亚等国都有不少长沙窑瓷器遗存。据相关资料载,1988年9月德国打捞公司在印尼勿里洞岛海域发现并打捞出“黑石号”沉船。船体里完好地保存着67000多件唐代瓷器,其中长沙窑瓷器约56500件,占瓷器总数的84%,一些瓷器还带有明显阿拉伯风格,是长沙窑工匠们为满足阿拉伯地区的需要而专门设计的产品。这些都表明长沙窑产品有着广阔的国外市场,长沙窑是唐代最为活跃的商业性外销瓷窑之一。长沙窑产品开辟了一条往南亚、通北非的“海上陶瓷之路”。

绿釉船型陶灶(1971年长沙地址子弟学校出土)

唐青釉褐彩镇墓兽一对(长沙咸嘉湖出土)

长沙窑出土铭文瓷器

据相关史籍,从8世纪末开始,中国瓷器已开辟了国外市场,分别从西北陆道和东南沿海的国际贸易港扬州、明州(今宁波)、广州等地运往世界各地,瓷器成为中国出口货物中不可缺少的项目。长沙窑瓷器的出口,正值我国瓷器外传的发展阶段。事实上,长沙窑地处中国内陆腹地的长沙一隅,远离海口,又是不属于名窑系列的民间窑,在质量上是比不上当时的越窑青瓷与邢窑白瓷的。河北邢窑生产的白瓷“类雪”、“类银”,质量很高,唐代文献《国史》所记载的:“内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下无贵贱通用之”,指的就是邢窑白瓷,其影响之大显而易见。浙江越窑生产的青瓷胎质细腻致密,造型典雅,釉色葱绿,湿润如玉,光洁似水。“越瓯秋水澄”、“越瓯荷叶空”等句皆是文人雅士对越瓷的赞美,陆龟蒙《秘色越器》诗中的“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”,不止说明越窑釉色的青翠夺目,也反映了当时人们对越州青瓷的喜爱程度。长沙窑在如此背景下,却能广拓国际市场,产品远销东亚、中亚、西亚、非洲等地,在中国陶瓷史上实属罕见。而长沙窑之所以内外兼销、墙内开花墙外香,在9世纪能广销到几乎全亚洲各地,并大量被销往亚洲以外,其主要原因在于它“适用于广大亚洲人们的爱好,具有迷人的魅力”。

酱釉带环纽瓷鸟

褐釉兽性瓷埙

青釉瓷犬

酱釉鸟型瓷埙

褐彩鸟型瓷埙

唐代青釉褐绿彩飞凤瓷壶(1983年长沙窑址出土)

唐代青釉褐斑贴花“张”字瓷壶(1958年长沙铜官挖泥塅出土)

唐代酱釉双鱼瓷壶(1978年长沙窑址出土)

唐代长沙窑铜红彩水盂

唐代长沙窑白釉绿彩双竹节横柄壶

唐代长沙窑青釉褐绿彩狮座诗文瓷枕

唐代长沙窑青釉褐彩花草纹瓷壶

为适用外销,满足不同地域人们的审美心理和生活情趣的需要,唐代长沙窑工以敏锐的发展眼光,审时度势,在瓷器造型和装饰上广泛吸取国外民族的风格,以其本民族的文化传统风格习惯,制造出其所需要的各类瓷器。如伊朗席拉夫遗址出土的长沙窑瓷器,不少是绿色和橄榄色釉以及釉下彩绘画,明显地具有西亚、波斯情趣和风韵。长沙窑窑址出土一种瓷背水壶,小口卷唇,直颈,扁平体,壶两侧向内凹陷,高约20厘米,一般施黄釉绿彩或全绿釉,釉色鲜艳浪漫,具有明显的中亚、西亚风格和浓郁的游牧民族特色。20世纪80年代初,在扬州出土了一件题有阿拉伯文字“真主最伟大”(汉译)的长沙窑背水壶。可见这种背水壶是一种专供外销的产品。从出土情况看,在外销的长沙窑瓷器中,以褐斑贴花瓷器最多。这种贴花图案大多具有浓厚的中亚、西亚风格。如长沙窑出土的一件褐斑贴花壶,其图案正中是一株树叶披展的椰枣树,上面结着枣子,树下有一对飞鸟,树前围着一道篱笆,篱笆上饰有一圈连珠纹。椰枣又称波斯枣、伊拉克蜜枣,产于北非和西亚,是伊拉克重要果树之一。连珠纹在长沙窑瓷器上应用很广泛。连珠纹是波斯萨珊王朝最富代表性的图案,在波斯锦、金银器、玻璃器上广泛应用。长沙窑人物舞蹈双耳壶上装饰的人物丰腴修长,胳膊袒露,衣裙和披巾轻柔透明,纹褶飘逸流动,显露出婀娜多姿的人体和富于弹性的线条美,舞者在圆形毡毯上扭摆起舞。这种造型显然是受波斯艺术的影响。长沙窑采用这些具有中亚、西亚风格的图案来装饰产品,表现销售地的风土人情,无疑是为了迎合销售地消费者的审美情趣。

以上均为长沙窑生产的出口阿拉伯瓷器

同时,长沙窑工十分注重自我宣传,商品广告意识突出。朝鲜曾出土两件长沙窑釉下彩瓷壶,壶上分别有“郑家小口天下有名”、“卞家小口天下第一”的铭文,这类铭文无疑是作宣传自家商品之用。郑、卞两家,也应是当时长沙窑群的两家私人窑,他们生产瓷器就是为了出售,且希望遍销世界各地。在长沙窑出土的瓷器中也有许多类似瓷器,如“言满天下”、“行满天下”、“酒醒香浓”等类似的题字。通过宣传,长沙窑瓷器在国外的名气大增,外销市场也因此愈加广阔。

望城窑头冲窑址标本

望城管家塘窑址标本

从各地古窑出土的有价格铭文的瓷器分析,长沙窑瓷器价格相对比较便宜也应是其制胜的一个原因。在唐代,起源于官僚、贵族、文人、士大夫的饮茶之风推动了制瓷业的发展,一些名窑势必将生产消费目标集中在财富阶级、文人士大夫阶层。这时的越州、刑州、岳州等窑场就是适应了这些人的需要而成为名窑的。这些名窑的产品制作精美,价格也昂贵。如浙江某地出土的一件越瓷壶,上铭“元和拾肆年四月一日造此罂价值一千文”,对广大平民阶层来说,一千文一只的茶壶,显然是一件不太现实的事情。而长沙窑产品主要是面向平民阶层,满足普通百姓需求,很少生产高精产品而朝大众化发展,在丰富花色品种基础上增加产品数量以降低生产成本,生产价格低廉的产品。如前面文章中提到的那件长沙窑出土的有铭文的瓜棱形腹油瓶,高近20厘米,形制不可谓不大,售价却仅“伍文”。这极有竞争力的价格,加上丰富多彩的花色品种,赢得了顾客,打开了销路,不仅畅销国内,还远销世界各地。

“只愁啼鸟别”诗文瓜棱瓷壶(长沙窑)

青釉褐彩莲瓣纹葵口瓷碗(长沙窑)

“只愁啼鸟别”诗文瓜棱瓷局壶局部(长沙窑)

长沙窑瓷器大量出口,不仅满足了进口国人民的生活需要,更为重要的是给该国和地区的陶瓷工艺以积极影响。如伊斯兰国家长期以来广泛传播的青黄色斑瓷,有专家认为其在工艺上与长沙窑釉下彩或釉中挂彩的做法是相通的,尤其是邻国日本、朝鲜的陶瓷风格受长沙窑的影响更为明显。日本福冈某遗址曾出土一件青黄釉褐绿彩执壶,初看一般会以为是长沙窑产品,因为该壶的造型是长沙窑生产得较多的多棱口壶,其青中发黄,釉中挂绿彩、褐彩的风格,极像长沙窑产品。而事实上,此壶是地道的日本产瓷器,只是仿长沙窑的工艺技术加以改造而已。因此可以说,长沙窑釉下彩绘瓷的烧造,不仅是中国陶瓷史上的骄傲,也是世界陶瓷史中不可忽视的浓墨重彩的一章。