(一)湘西的地理自然环境

1、湘西的地理位置及范围

湘西位于湖南省西北部,地处湘、鄂、川、黔四省边区,乃古“蛮夷”之地。湘西的总面积约二万多平方公里,约占湖南省总面积的十分之一,东接石门、桃源,东南接沅陵、辰溪、麻阳,西北与贵州、四川、湖北三省相邻。

湘西在建国初期分属沅陵专区和永顺专区。1952年8月成立湘西苗族自治区,首府设在吉首市。1955年3月改为湘西苗族自治州,1957年9月成立湘西土家族苗族自治州,首府仍设在吉首市,共管辖吉首、古丈、泸溪、凤凰、花垣、保靖、永顺、龙山、桑植、大庸等十县(市)。1992年武陵源被联合国教科文组织列入《世界自然遗产名录》,1994年成立张家界市,辖永定区、武陵源景区、桑植县、慈利县。

2、湘西自然环境

(1)地形地貌

湘西地理坐标在东经109°10′至110°55′、北纬27°44′至29°47′之间,地处云贵高原的余脉武陵山区。地势由西北向东南倾斜,西北依川鄂群山为屏,重峦叠嶂,海拔在800~1200米之间;东南以雪峰山为障,丘陵起伏,海拔在200~500米之间。由西南至东北走向的武陵山贯穿古丈、保靖、永顺、张家界市,支脉绵延全境,构成千峰耸立、气势磅礴的武陵山系。

境内山水之间多小型盆地,土地肥沃,山上梯田层层。北部大公山主峰——斗蓬山是全境最高峰,海拔1894.4米。许多地区山上有山,山中套山,形成了多处驰名中外的风景区,如张家界市西北的武陵源景区、正南的天门山等景区。

湘西境内共有大小河溪一千多条,主要有澧水、酉水、武水、沅水及流归沅水的辰溪,谓之“五溪”,流域总面积共约16000平方公里。澧水是湖南省四大水系之一,从西向东纵贯张家界市,向东注入洞庭湖。酉水发源于湖北鹤峰西北,流经龙山、保靖、古丈、永顺等县,汇入沅水。武水发源于凤凰县西部的马颈潭,向东流经吉首、泸溪县境,汇入沅水。全境水资源丰富,各河上游河床落差大,虽无航运之利,但水力资源丰富。下游通航里程达935公里。河溪两岸多冲积平地,这些小块平地是湘西水稻、烟叶、芝麻的重要产地。

湘西是湖南省重要的林区之一,森林覆盖率约占全州土地面积的35%,林木种类繁多,主要林木(如杉、松、柏等)遍布全境,经济价值很高,也是修房建屋的主要材料。

湘西还有较丰富的矿藏,其中汞矿、锰矿、铅土矿居全省首位。

(2)气候条件

湘西属亚热带山区气候,自然气候温和,四季分明。春季平均气温15.6~16.7℃,夏季26.7~28.2℃,秋季16.7~18℃,冬季4.6~5.3℃。年极高温度多出现在7月下旬到8月上旬,一般在38℃左右;年极低温度多出现在1月至2月上旬,一般在-6℃左右。由于境内地形起伏,平地与高山气温悬殊较大。在高山深谷地区,有时山麓是亚热带气候,山腰是温带气候,山顶则是寒带气候,形成一山有四季的山区气候特点。该地区雨量充沛,且多集中在春夏两季。年平均降雨量在1290~1600毫米之间,东北部降雨量多于西南部,北部八大公山地区是全境降雨量最多的地方,平均降雨量达2300毫米。年平均无霜期为250~287天。由于境内高山云雾多,年平均日照时数只有1200~1500小时。一年之中,日照时数以5~10月份为多,这对主要农作物的生长是有利的。

(二)湘西的民族概况及其分布

湘西是一个多民族聚居的山区。据1982年统计,全州人口为2749700人,占全省总人口的5%。其中少数民族人口1544900人,占湘西总人口的56.2%。最多的土家族有949800人,占总人口的34.5%;其次是苗族,有587900人,占总人口的21.4%;其他回、瑶、侗、壮等族7300人,占总人口的0.3%,汉族则有1204700人,占全州总人口的43.8%。

1、土家族

土家族是一个勤劳勇敢、历史悠久的民族,远在五代以后就形成了单一民族,有本民族的语言并兼通汉文。从南宋到明代,土家族地区建立了长达数百年的土司制度,土司王既是政治的最高统治者,又是各自辖区的最大封建领主。清代中期,实行改土归流,废除了土司制,由封建领主经济过渡到封建地主经济,对社会经济的发展起了一定的积极作用。因此,土家族农业、手工业、商业逐渐接近当地汉族地区的水平,并创造出具有本民族特点的历史和文化。土家族主要分布在桑植、永顺、龙山、保靖、古丈等县及张家界市。

以“毕兹卡”为族称的湘西土家族,长期聚居在酉水流域的溪畔河边及武陵地区。《史记》中称“西南夷”,以后的史籍先后称“武陵蛮”“荆州蛮”“五溪蛮”或称“土兵”“土丁”“土人”“土军”等。

上述对土家族“夷”“蛮”“土”的称呼,是对土家族不同于汉族及其他少数民族的认识过程的反映。至于“土家”这个称呼,是汉族及其他少数民族进入土家族地区后逐渐形成的,世代相传而成了习惯的称谓。

关于土家族的族源,研究土家族问题的专家有几种说法:一种说法是,湘西土家族是居住在这里的古代土著先民的后裔。土家族自称“毕兹卡”,即“本地人”之意,对苗族则称“白卡”,即“邻居的人”,称汉族为“帕卡”,汉语意为“外来人”。从以上称谓可以看出,土家族是土生土长的。此外,在里耶发现的新石器时代的文化遗址,也说明了酉水流域、武陵山区是古代土家族先民繁衍生息的地方;另一种说法是,巴人入主五溪。古代巴人曾在今川东、鄂西一带建立了巴子国,一度十分强盛。据文献记载,巴人确实流入了湘西土家族地区。巴人在文化和军事上比当时的湘西土家族先民发达,因而对土家族的经济、文化和军事影响较大。可以认为,巴人和湘西土家族先民一道,共同开发湘西山区,发展并加强了这个民族的经济、文化和军事实力,并逐步形成了共同的语言和风俗习惯;第三种说法是,江西彭氏入主五溪。五代时原在江西的彭氏,因据地丧失,率其部属及百艺工匠千余人归属楚王马殷。后彭、马结成亲缘关系,彭氏在马殷的支持下,向五溪逼进,逐步征服了五溪几个少数民族。至清代,更加确立了彭氏的统治地位,这时彭氏首领彭士愁拥有保靖、永顺等13州,成了湘西土家族的“土皇帝”。彭氏势力逐渐强大,野心勃勃,开始向外扩张,挑起历史上著名的“溪州之战”。彭虽战败,但由于统治阶级内部在相互斗争中又相互利用,使“溪州之战”和平解决。彭氏缩小了疆域,但仍保住了统治地位,经历了五代及宋、元、明等朝代,至清代“改土归流”以后才结束了彭氏对湘西土家族的统治。彭氏原不是土家族,但在漫长的岁月里,在同湘西土家族人民共同生活的过程中,受到土家族语言、风俗习惯的长期影响,他们的后代也逐渐融合成土家族的一员。

2、苗族

苗族是我国人口较多、分布较广的古老民族之一。约在三千年前,苗族的先民就活动在长江中游的“荆楚”地带,后来逐渐从洞庭湖溯沅江而上,到达湘西和黔东。苗族有本民族的语言,但无文字。和土家族一样,苗族先民也历经了土司制度和改土归流的过程。苗族人民长期生活在长江中游和西南广大山区,为这些地区的经济和文化的发展做出了重大贡献。湘西苗族主要分布在花垣、凤凰、吉首、保靖、龙山、古丈等县(市)。

湘西苗族是我国苗民族的重要组成部分。根据史料、历史传说以及出土文物等资料分析可以得出结论,现在的湘西苗族是以远古的仡熊、仡夷为主体,融合三苗、盘瓠两部落中的一部分先民组成的。他们从黄河流域和江淮水乡经过长期战争迁徙,最后来到湘西地区定居。

在古代,他们自称仡熊、仡夷,也称仡索、仡僰、仡庸、仡夔或仡猫(读犸)、仡狗,后来仡狗被放于崇山变为南蛮。仡狗在武王伐纣后与南蛮中的仡芈结合,组成楚族。以上提及的四个古代部落在当时被称为苗民、南蛮、黔中蛮、武陵蛮、五溪蛮、苗众、溇中蛮、澧中蛮、酉溪蛮、黔阳蛮、辰州蛮等,都是指居住在湖南西部的苗蛮集团。

苗蛮集团在崇山中有个相当长的休养生息阶段。歹劝榜垄开始创造鬼教,尊称巴代劝(即鬼主劝),后逐渐完成了鬼教的鬼词、鬼仪,从此苗蛮集团进入了巫咸、鬼主统治的农村公社制。其实巫教起源于古代黔、泾、巴、夏的巫山,随东夷、南蛮的迁徙遍布江、淮流域。先有巫咸,后有鬼主,要通过巫才找到鬼,巫是人鬼之间的使者。《尚书·伊训》曰:“按湘楚之俗尚鬼,自古为然”,其实这些风俗就是巫鬼文化,亦即苗蛮文化。

商末,以鬼教为纽带组成的鬼国联盟相当强盛,参加武王伐纣的八个西南少数民族国家,就是鬼国联盟的八个小鬼国。《尚书·牧誓》记载,参加武王伐纣有“庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮人”。伐纣中仡廪和仡芈两个南蛮氏族鬼国,功劳显著,武王克殷,封仡廪为子国(即巴子国),赐姬姓。仡芈封于楚,巴、楚列入“绥服”,巴居渝(今四川重庆),楚居丹阳(今湖北秭归县)。其余都鬼主、大鬼主、小鬼国仍回原地,属“要服”“荒服”。仡芈,熊姓,其祖先叫鬻熊,即九熊九夷之后。西周时期,熊绎的子孙奋发图强,吸收中原文化,丰富了苗巫文化,创造楚文化,不断扩大疆域,立国号为楚。到春秋时期先后吞并了45个诸侯国和小鬼国,疆域更大。仡芈史称蛮芈,确实是南蛮15个氏族中的大氏族,以仡芈为首组成南蛮。范文澜在《中国通史》中写道:“在广大的国境内,有苗族、华族和其他小族,居民互相间交流文化,产生以巫文化为主体融合华夏文化的楚文化。……楚国八百余年扩张经营,是秦汉创立伟大封建帝国的重要条件之一。七国中秦楚应是对历史贡献最大的两个国家。”楚国贵族确是苗蛮,楚民大部分是苗降于华夏部落中的荆蛮——盘瓠部及部分降于华夏部落的山猫部、共工部、鲧部。楚文化比巫鬼文化先进,它虽以苗巫文化为主体,但已吸收中原先进文化。

3、其他少数民族

其他少数民族人口不多。瑶族分布在保靖、龙山、永顺等县;回族主要分布在龙山、永顺、桑植、凤凰等县;其他民族有侗族、白族等散居全州各地,形成了“大杂居、小聚居”的分布特点。

(三)湘西的风景资源

湘西是一块秀丽迷人的土地,风景资源极其丰富。这里,山川美景遍布,有异于名山大川的独特姿容和风采。人们去攀登青岩石,泛舟酉水河,浏览吉首市,漫步凤凰城……就可以尽情领略它的奇与美。著名的风景区有武陵源、不二门、猛洞河及德夯等。

1、武陵源风景区

武陵源景区1992年被联合国定为世界自然遗产,它包括张家界森林公园、慈利县的索溪峪自然保护区及桑植县的天子山自然保护区。景区位于张家界市永定区西北35公里处。

景区的特点是以超尺度的石峰群构成山的海洋、山的世界,这里千峰耸立,万石重叠。据统计,似刀削斧砍的峭壁绝岩有两千多座,高达300米的石峰比比皆是,其中以金鞭岩最为壮观,它下连河谷,上插云霄,以其高耸和红褐色峰体在阳光下反射金辉令人叫绝,也因此得名金鞭岩。当游人仰视突兀峻拔的群峰,喜观徐徐展开的画卷之后,不知不觉已步上了1300多米的高程。到达黄石寨,居高临下,俯视峰林峡谷,由于风水气运瞬息多变,更增加了山林的动态美。天空晴朗之际放眼群山,只见石峰如林,绿丛如海,层层叠叠似可极目千里之外。每当风雨骤至,山色变得深邃浓重,茫茫云海如波推浪涌。在城堡似的瞭望台上俯瞰,云飘雾漫,深不可测。雾海中,群山露出尖尖的峰顶,若即若离,时隐时现,朦胧而神秘,令人顿感天地交融、乾坤一色,其势动人心魄,美不胜收。

景区不仅以岩峰见奇,还以清水显幽,全境小溪流水长年不断。40里金鞭溪,溪水晶莹清澈,蜿蜒于山谷间,两岸怪石嶙峋,气势非凡。逆水而上,一路步移景异,时而跃过跳石,时而趟越浅水,水声潺潺,似窃窃私语,又似瑟瑟琴声,而在溪水迂回的深谷里,水声又如雷似鼓,在寂静的山林中回响不绝。

除山高水长处,更有珍贵树木,郁郁葱葱,覆盖在奇峰怪石之上。有的独株挺立于峰峦之上,有的横破岩壁凌空而出,也有的莽莽苍苍林海一片。正是这些枝繁叶茂的林木,使得整个风景区周身披绿,随着季节的变化不断地更换着色彩。

武陵源景区可用奇、绝、妙来概括,似鬼斧神工,天造地设。中国画中的各种皴笔、点法,水彩画的漫染,油画的多层次色彩,都可以在这山山水水里找到艺术的原型。

2、不二门风景区

湘西以石林为主题的景区不胜枚举,开发较早并享有盛名的有不二门风景区。不二门风景区坐落在土家族聚居的湘西重镇永顺县南郊猛洞河畔。“不二”这个名字,表示宗教信徒们的“佛法不二”。

不二门景区是沿着猛洞河纵向展开的。进入景区后,数座高耸石峰拔地而起,相互偎依,阻隔了去路,其中一座“石裂双扉,天逼一线”,构成天然石门,成为风景区的入口。“不二门”三字镌刻在门楣上,迎门刻着一副对联“半窗阴雾藏高木,一片青山衬夕晕”,南侧石壁上刻有苗族著名作家沈从文书写的“石门天凿”四字。

进入石门,是一道四米宽的峭壁石廊,两边高达30多米的石壁上刻有大量意境深邃、书刻俱佳的诗词和题字,以赞美不二门风光的题刻最多。这些题刻在书法艺术上也是难得的珍品,篆、隶、楷、行、草体例俱全,交相争妍。据考证,摩崖石刻开创于1810年(清嘉庆十五年)。穿过石廊再往前行,映入眼帘的是一个风姿绰约的“观音岩”。据《永顺县志》记载,它“状类古佛,人以其形似,呼为观音岩。建庙于下,倚山临泉,风景绝幽”“岚光蔽其顶,河水浸其足。”观音岩孤高磊落,独立无倚,通体红褐,高达30多米。岩下观音庙殿宇宽敞。自山门起,逐级上行,建筑轴线与观音岩重合,成为建筑与山石结合的佳作。

穿过寺庙群前行,到达千奇百怪的石林,俗称“八卦阵”。在约1公顷的地段上聚集的石林,有的壁立,有的横陈,有的对峙。它们高低有别,高者达十几米,低的二三米。这样的山石布局在国内各风景区实属罕见。

沿河而下,约1公里处,有几眼温泉,四季水温在40℃左右,内含多种矿物质,对身体有益,游人可在此沐浴。

3、猛洞河风景区

从永顺县王村出发,乘船逆酉水而上,至两河口,进入支流猛洞河,河道骤然变窄,两岸山峦依然葱茏,溪谷依然翠绿。两旁陡立峭壁的山石纹理构成了巨幅天然“壁画”。河水晶莹碧透,景象清晰地映入水底,上下各以天空和青黛山峰衬托,气势浩然苍茫。阳光下“画面”呈土黄、暖褐色,强烈的阴影增加了深浮雕的造型美。在阴天或阴影里,“壁画”又如蒙上一层轻烟淡雾,更显得扑朔迷离,抽象的图案,使人沉浸在无限的遐想之中。继续前行,两岸有许多溶洞,河流中段,岸边悬崖十几米处,有一个两米见方的洞口,内有一条暗河,长百余米,宽四五米、七八米不等。置身洞内,虽无采光洞口,却有一种神秘莫测的光感。暗河内可泛舟荡漾,令人顿生步人仙境的感觉。沿猛洞河再往上行,河道更窄,两边植被几近搭接,当地俗称“猴儿跳”。两岸石壁更陡,一束阳光从一线天似的缝隙射向深潭,几只白鹭在静寂的水中嬉戏。这山水之气构成的白色雾带,划破一潭深绿,天地造物之神奇,令人赞叹。

4、德夯风景区

德夯风景区是集自然风景、人文风景为一体的富有特色的综合景区。其自然风景亦属武陵源,纵横分别为25、23公里,包容雄奇秀丽的景点百余个,各景点千姿百态,素有“武陵源迷宫”“仙家之地”之称。

人文风景有矮寨坡公路(也称排壁公路)奇观,公路全长六公里,从壁顶至壁麓要转13道弯,十分险峻。路旁巉岩峭壁,有一天然石桥如彩虹腾空,桥下有路,路上有桥,天堑变通途,绝妙无比。

该景区内尚有几处富有浓郁苗族风情的古老村寨,如矮寨、吉斗寨、德夯村。矮寨似天然盆景,自矮寨坡可鸟瞰村庄、田园、河流交相辉映的佳景。吉斗寨位于悬崖绝壁之顶,白云深处,十几户人家居住,屋前视野开阔,村中阶梯、坪场、寨路均用方正青岩板铺就,平整干净,古朴优雅。德夯村位于峡谷深处,周围山势绮丽,绝壁冲天,恬适幽静,是全风景区的中心。区内尚有典故传说景点,如盘古峰、火阵关与椎牛界等,都饶有趣味。

(四)湘西的历史、文化、宗教概况

湘西长期以来是一个被遗忘的角落,到过这里的人,都对她的山川景色、民族风情赞不绝口。湘西的神秘感和民族的独特性孕育在惊心动魄的自然环境里,同时与促进社会发展的巫楚文化有很大的关系。

1、巫楚文化

湘西位于长江中游,与湖北的荆州地区同属古代楚国(见图),被称做楚乡。早在原始社会晚期的新石器时代,就形成了原始文化。春秋时期,楚王饮马黄河,问鼎中原,成为春秋霸主之一,奠定了雄踞南方、与中原列国对峙的局面。战国时期,楚国已是势力雄厚、疆域辽阔的泱泱大国,东并吴越,西控巴蜀,南抵粤滇,北临黄河,统一了半个中国。在这段历史过程中,楚国吸收融合了中原地区和南方各民族的文化,并创造了具有高度文明的楚文化。

传统楚文化源于巫文化,楚乡民间,巫风极盛,祈求风调雨顺,五谷丰登,驱逐病魔,纳财降福,无不施以巫术,因而在人们的审美意识中,充满了神秘色彩。和许多少数民族发展初期一样,孕育并发展了原始宗教——巫教。秦以前,巫教是我国唯一的宗教,尧、舜、禹、殷、商、周都是以神道设教,巫风盛行,特别到了殷商时期,统治阶级“率民以事神”,巫教发展到了顶峰。夏朝由氏族社会过渡到奴隶社会,是国家和阶级形成的转折时期。这时民间流传巫风、巫术,继而由信仰形成了巫教,渗入到政治领域,表现为“巫权”,当时上至帝王,下至部落的首领,身兼巫职者颇多,如夏禹不仅是一位隆祭祀、敬鬼神、重乐舞的皇帝,而且他本人又是一位大巫。这种身兼两职的首领,权势大,威望高。东汉之后,道教兴起,佛教传人,巫教逐渐衰落,只在民间继续流传。道教是从巫教中脱胎出来的,以后又演变成不同的派别,其中的一派是巫道合一的,称“巫道”,也叫“巫鬼道”。行道者多为下层劳动人民,并活跃在民间。

湘西民间由原始信仰(万物有灵观、天人感应)逐步形成原始宗教——巫教,进而发展到巫道合一,以后受华夏文化的影响,佛教也一度流传。但是可以说,“巫”和巫术活动在苗乡一直盛行并传承下来。

巫文化中的神怪巫术、祥瑞征兆形成了这个地区人民的审美情趣。其核心是神权观念,它认为宇宙间的一切运动、人的命运都由神来主宰,天灾人祸,生老病死,无不受神的支配。因此当人们遭到不幸时,就请巫师向神祈祷许愿,希望得到上天的帮助,化险为夷,驱鬼逐疫,招祥纳福。湘西民间巫祀活动名目繁多,归纳起来有祈神降福许愿类、酬神欢庆了愿类、超亡做斋类等。如果仔细剖析巫祀活动,原来它是一个奇异的混合物,既有装神弄鬼、宣传迷信的唯心观念的一面,又掺杂着民间歌舞艺术,同时也反映人们对美好事物的憧憬,用祭祀活动慰藉心灵,如超亡做斋是件悲伤的事,在湘西却采用了歌舞形式,其目的不是为了死者,而是为活着的亲属,为他们排忧解愁,使心灵得到安慰。

在现代生活中,巫早已成为历史的陈迹,其封建迷信、唯心的一面,逐渐被人民所唾弃;另一面它又是客观存在的一种民俗文化。我们应运用历史唯物主义观点,将“巫”置于大文化的背景之中,从其渊源、发展等方面去认识分析,以获其真谛,为乡土文化增色添彩。

据考证,“巫”字“像人两袖舞形”。古代之巫“实以歌舞为职,以敬神,乐人者也”(《郑氏待谱》)。巫觋历来被认为是古代专职的神职人员兼舞蹈家。屈原的《楚辞》被誉为巫楚文化的杰出代表。经文坛专家考证,《九歌》就是在沅江流域民间祀神歌舞的基础上润色加工创作的。此外,巫祀活动常常以民俗活动形式出现,有些则在发展过程中,巫风渐渐淡化,演变为纯粹的民俗活动,成为乡土文化的组成部分。

2、湘西先民图腾说

图腾,是史前先民将某种自然现象,或动物或植物,视作民族血缘标志的一种图像。远古时期,湘西苗族先民以什么作为图腾崇拜?许多民族学家、历史学家发表了不少著述,但未得出统一结论。归纳起来,动物图腾有鸟图腾说、犬图腾说、龙图腾说;植物图腾是多向的,不断演变发展着,其中关于“瓜”的图腾传说较多。以上图腾说,起源于远古时期,又折射到现实生活中来,这些都可以从湘西的工艺图案、建筑装饰、歌舞等民间艺术中寻找踪迹。如对龙的崇拜,不但民间流传着许多关于龙的神话和传说,有些还和风景、名胜、典故的名称相结合,如湘西有两处著名的瀑布,取名“大龙洞”和“小龙洞”,为此还兴起了很多敬龙的风俗和节日,有的是以村为单位进行集体祈祷的祭龙、招龙仪式,有的是单家独户进行接龙。村镇房屋营建中要看风水,相龙脉,不少村镇有龙池作为全村吉祥的象征。此外在名目繁多的传统节日中,“龙舟节”是极有特色的。湘西的民间舞蹈有接龙、龙舞等,这些都是龙图腾崇拜的痕迹。“龙”是华夏的象征,为众人所共认,湘西民间对龙的崇拜,也可说明土家族、苗族早已成为华夏大家庭成员。“瓜”图腾源于洪水齐天的神话,在洪水泛滥时,一对兄妹坐在雷公赠送的胡瓜子速生的胡瓜里,没有被水淹死,后结为夫妻,繁衍后代。“胡瓜舞”不但是儿童的一种游戏娱乐,也是苗族先民的远古图腾的遗迹。这在建筑装饰上亦有所反映。湘西土村苗寨多吊脚楼,当地称它的悬柱柱头装饰为“瓜子”。由于最先装饰图案为“瓜”的造型,因而得名,后来演变为无论用什么图案装饰悬柱柱头均称“瓜子”,成为民间建筑装饰专有名词。

鸟图腾在工艺美术的装饰图案、建筑门窗、格扇以及床龛雕饰花纹中有所反映。随着历史的发展,氏族的扩大与分裂,图腾崇拜也随之不断演变。正因为如此,湘西先民出现了多图腾崇拜的现象。

3、湘西民间风水说

中国古代哲学思想的一个重要方面是阴阳观念。阴阳五行说在建筑上的应用,逐渐发展为带有“玄学”色彩的风水说——关于选址建房的哲学意识。长期以来,在中国广大地区,上至皇家,下至平民,风水说有着相当广泛的影响。湘西民间也长期流传着带有朴素民间哲理的风水说,较之皇家的风水说,则带有原始的浪漫色彩。苗族、土家族人民为了弥补没有文字记载的缺陷,用诗歌、咒语以及口诀传承的方式,使风水说代代相袭。

(1)选址

古代对许多自然现象的神灵化,反映在对地形地貌的崇拜上就是风水的起源。沿袭下来对村址及建房基地的选择,都要相“地理”,即风水。选址讲究来龙去脉,村镇后方要有靠山,并顺应山势,背靠众山之“势”,即山脉都朝着一定方向,主脉两侧有余脉,呈环抱之势,谓之有气势。对于普通村镇及平民住房的选址,气势不宜过大,否则居民承受不住,难交好运,龙脉的龙头属于仙地,宜建庙宇不可建民房。村镇的前面则要“空”,湘西民间流传着“坟对山尖,屋对坳”的谚语,说明村镇和屋前要视野开阔。其中还包含着较深的哲理,即“无”(虚无)、“玄”(神秘)。

因而,湘西背山面水的村镇屡见不鲜。

(2)建房

在历史的进化中,风水说中那些原始的、带有前兆迷信的成分逐渐转换为信仰,并与民间审美观念糅合在一起,对建筑布置产生了一些意想不到的效果。如“合八字”是湘西建房民俗的重要方面,即以罗经定方位,把坐标分为二十四向,配以宅主家庭主要成员(父、母、长子)“生辰八字”的测算,确定房屋的具体方位。对于平行于等高线布置房屋的村镇,多数住房在总的方向为坐北朝南的情况下,向东或向西偏转一定角度,使住宅的布置既有规律,又灵活多变。其偏转角度均不大,恰与现代居住区规划中提出的最佳朝向范围吻合。

建房时,要求村镇街巷两侧门户不得相对,尤其大门不能对小门,否则小门门头上必然安装一块小镜子或饰以太极图,以避“邪气”。这一禁忌给幽深的街巷景观增加了某些韵律感。小巷不宽,约二至四米不等,用石板或卵石铺路,两侧较高的白色院墙围成了内向封闭式的院落。灰瓦墙檐上露出院内的古树,阳光下树影投在围墙粉壁上,斑斑驳驳,一樘樘形式各异、深灰色基调素雅端庄的大门错列布置,组成了多样变化的构图。

(3)“风水树”

人类对大自然的崇拜,是由于对一切自然力和自然物的恐惧,认为它们和人一样有“灵性”,风的呼啸、雷的怒吼与人的愤慨,被看成同一现象。这种“灵”的观念都是从人的自身体验和意识中产生的,因此无不赋予人性。加上人们对命运的美好憧憬,便产生了信仰。

我国很多少数民族地区,自古有敬奉树神的习俗。先秦有司木之神,“句芒”就是古代的树神,沿袭下来,许多村镇中都有神林。湘西村镇也有保留风水树的习俗,有的独株,枝叶葱郁,年逾百旬,形奇色美,多为名贵树种。有的是多类树种群植,四季色彩不断变化,往往一树叶落,另一树却在萌发,周而复始,交替繁茂,是生命和吉祥的象征。湘西流传着“明坟暗屋”的民间谚语,村镇口植风水树,对视线既起遮挡作用又起引导作用。私人住宅也用同样的手法,在院门旁独株、群植树木或竹林。

风水树多位于村镇的入口处,也常植于村镇的戏台旁、水井边,或伫立在村民集会和进行各种活动的中心场坝上,大树参天,是村民互相交往、劳动歇息与纳凉之地。村上办丧事,送葬队伍出村时也要绕树一周,象征死者对乡土的依恋。风水树,如同村镇的守护神,给村民心灵上以无限的慰藉。

(4)“龙池”

一些村镇或富户的大宅前多设“风水池”,又称“龙池”。许多村镇有围绕“龙池”的居住群组,“龙池”敞开的一面多为村镇入口,时常配以风水树,树下还设有石砌的神龛,形成完整的图像。龙池和风水树一样,是村民心目中的吉祥象征和全村安宁、幸福的保护神。风水池尚有防火、养殖、改变小气候等实用价值,而且给村镇景观增加了多样化的亲水空间群组,使人赏心悦目。

4、建房习俗

湘西民间建房,自古视为大事,喜吉利,奉神灵。建房工匠中技艺高超者,首推木工,因而普遍崇敬鲁班,不仅把鲁班视为大工匠的典范,而且还视为神匠仙工的祖师爷——神灵的象征。由此可以看出湘西先民由早期对自然之神的膜拜,演变成把有益于人民的英雄、功臣也视为神灵。在湘西民间建房的仪式中,每个阶段都要念咒语,咒语的开头均为“鲁班先师,弟子在此……”民间建房先立框架(即穿斗架),然后上梁,上梁是整个仪式的高潮。梁木多为杉木,被尊为最重要的构件,对其特别崇拜。砍伐树木也有仪式,一般午夜即起,挑选村上八个“吉利人”,他们多为儿女双全、热心为公众服务并在村民中有较高威望的人,其中包括技艺高超的木匠。砍木时先念咒语:“鲁班先师,弟子在此请梁,此木生在昆仑山上……”等语。念完就开始砍伐,砍罢由八人抬回,一路号子声阵阵,浩浩荡荡,十分气派。抬回后安放在事先用红布装饰的木马上,接着画墨、砍平、刨光。次晨上梁时才砍梁口,并在梁的中部用锉刻一深三分的小方块,内放少许朱砂、茶叶、米粒等吉祥物,然后用方块木盖好,裹上红布,四角再用铜钱钉牢。

梁木整理好后,准备上梁,木匠师傅领做仪式,大家保持肃静。师傅登梯上屋,每上一级,唱颂歌一段,直至中柱顶端。再由两个帮助上梁的人,分别从正堂两边中柱顶处抛下两匹红绸,由地上人拴住屋梁的两端,静听木匠师傅颂唱上梁歌,当听到升梁之词时,点燃鞭炮,吹奏唢呐,帮助上梁的人扯布提梁上屋顶,直至把梁搁稳于堂屋两边的中柱顶,方才礼毕。接着由木匠师傅抛糍粑,糍粑是湘西人民喜庆节日常用的一种点心,用糯米制成。把糍粑抛给前来助兴者,实际上是主人对乡里的答谢礼仪。晚上,在新堂屋烧旺柴火,宾主对歌,通宵达旦。整个过程,热烈欢畅,是饶有风趣的民间习俗。

湘西民间还流传着许多工匠利用巫、蛊、咒等手段惩治或报复富户东家的故事。工匠们在建房过程中,在建筑的关键部位暗下“镇物”,诅咒东家家破人亡。据说有一家财主,建房后死丧不断,40年后,风雨毁坏了屋脊,在修理时发现梁中应置吉祥物处,放了一块“孝布”。也曾听到个别“镇物”不灵的故事,工匠们解释是“镇物”相克的结果。迷信“镇物”,主要源于工匠相信自己的技艺高超神奇。

(五)湘西独特的民族风物

地灵人杰常常是共生体。湘西山青、水秀,当然人美、手巧。这里谈一下湘西独特的民族风物。

1、服饰

湘西人的审美情趣表现在妇女的装束上。一般服饰的材料是用木机织成的深色土布或格子花布,颜色多为墨蓝、浅绿、浅蓝。苗族妇女服装袖口裤脚常采用几道杂彩美丽的花边,有的饰以别出心裁的刺绣,还有的用普通花布零料拼凑而成。胸前常戴一个别致的绣花围裙,一条手织花腰带,配上乡村银匠制作的首饰,在色彩搭配上,达到整体和谐优美的效果。山村姑娘黑中透红的脸庞和健康姣美的身材配以这些华丽的服饰,更加楚楚动人。苗族男子只在节日着民族服装,上身为土产花格子对襟衣,裤管短而宽。老年人裹黑布头巾,打脚腿、束腰带与当地汉族相似。土家族的服饰,衣着颜色尚蓝,男女都缠包头,多黑色或白底蓝格子土布。服饰不仅是人们爱美的集中表现,还是整个民族的深厚悠久文化的结晶。而他们的心灵也和这里的山川一样美好,和外表完全统一,健康、朴素、真诚、单纯,对个人的明天和社会的未来都充满快乐的期待和成功的信心。

2、歌舞

这里还是歌舞之乡,在村落和田间,不论早晚都可以听到美妙的歌声。按照季节,敬神祭祖必唱各种神歌;婚丧大事则唱庆贺或悼念之歌;生产劳作时,随时唱着各种悦耳开心的歌。苗族有赶边边场的风俗,青年男女身着艳丽的民族服装赴边边场约会,彼此交流感情寻找意中之人。在逛集之后,男女青年双双对对漫步至附近的山林,男问女答或女歌男对,情歌此起彼伏,在山谷里回荡。

土家族、苗族人民善舞。舞蹈内容丰富多彩,有的反映民族的远古图腾,如苗族的胡瓜舞、接龙舞、龙舞等;有的反映社会生活,如在湘西苗族广为流传的鼓舞。苗族的神舞《还傩愿》等,名为祭神、跳神,实为对自己历史的一种纯艺术创造。

据考证,土家族的大型歌舞《摆手舞》源于唐代。以前湘西土家族聚居的村寨,差不多都有摆手堂。摆手舞分大摆手舞和小摆手舞两种。大摆手舞规模庞大,以祭祀“八部大王”为主,在摆手堂进行,仪式隆重,祭祀礼毕即跳摆手舞唱摆手歌,有时持续三天三夜,每天都有不同的祭祀活动和歌舞节目。如永顺县马蹄寨,每逢大的祭祀都聚满了从远道赶来参加、观看跳舞的人和做生意的人。湖北、四川的土家族也纷纷赶来,最盛时可多达五六万人。这种大规模的文艺活动,实属少见。“打溜子”是土家族流传最广、深受人们喜爱的打击乐器,每逢年节、婚礼、喜庆日子,必打溜子,它曲牌丰富,相传有150多套,每个曲牌不仅丰富多变,而且有很强烈的韵律感。

湘西土家族、苗族舞蹈,无论哪种类型,都是用形象优美、富有节奏的人体动作表达人的思想感情。它们直接反映社会生活,其整体就像一部优秀的民族历史“史诗”。

3、民间工艺

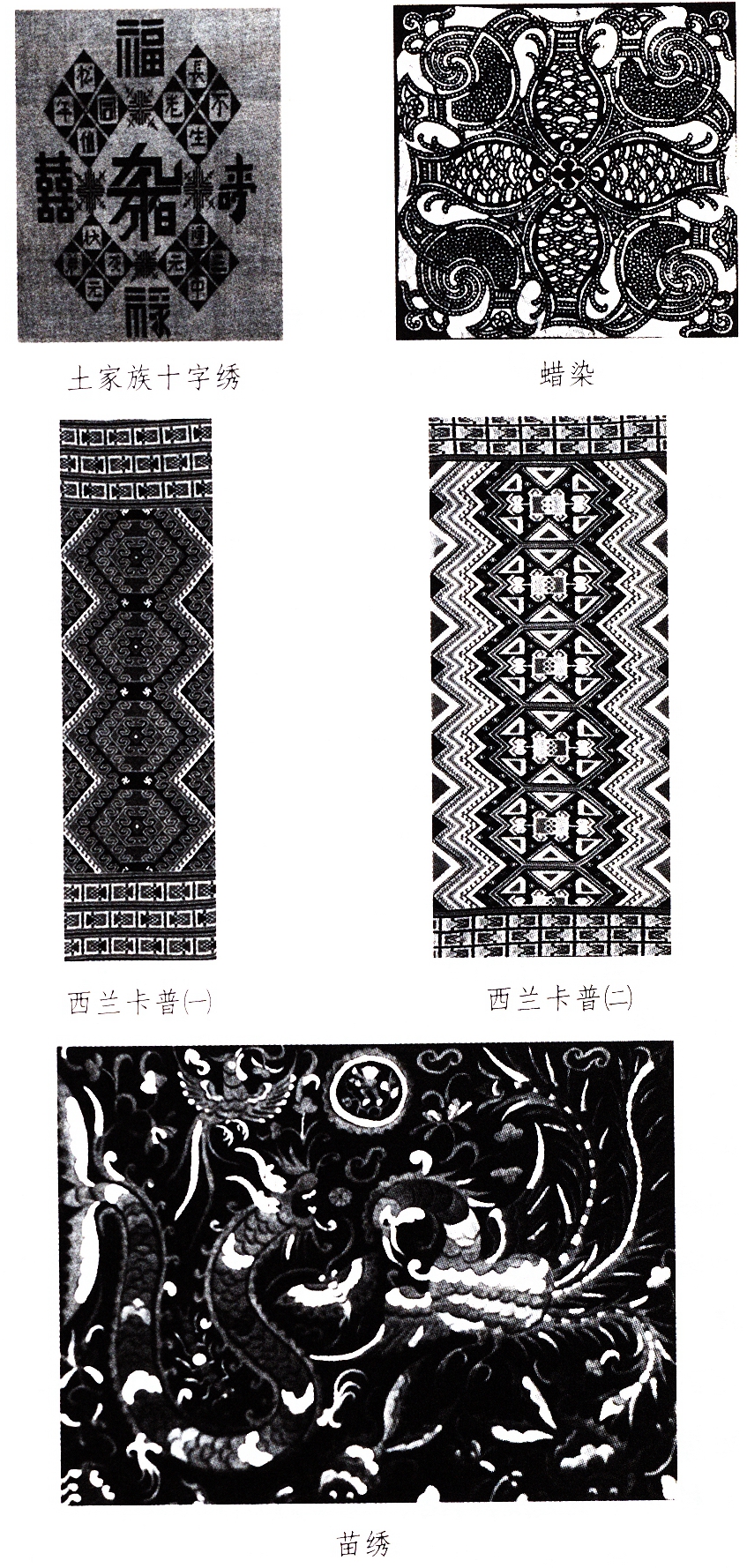

湘西的编织刺绣、蜡染等手工艺品久负盛名。这些工艺品图案活泼、生动、纯真,表现生产生活并极富创造性,它们和苗族的山歌、土家族的舞蹈一样,是从一个有着古老传统的民间艺术土壤里产生成长的,在凤凰一带,手工艺品常用凤凰穿牡丹、喜鹊登梅等图案。几何图形图案在湘西使用更广。苗族的包头、腰带、背包以及土家族的织毯等花纹,千变万化,有的黑白交织,有的色彩斑斓。它们源远流长,是中华民族文化遗产的一部分。

湘西民间雕刻、绘画、剪纸也颇有功力。雕刻主要是木雕与石雕。木雕的原料是梨木、白杨木和黄杨木等。雕刻多用于建筑与家具的装饰上,如建筑的梁、栏杆、门窗等。日常用品(如椅、桌、凳)也饰以精美的雕饰。尤其民间的床龛,有里外三层雕饰,玲珑剔透。石雕艺术原料多为青石,常用于建筑的岩门、柱础以及墓碑等。湘西许多艺人,凡会木刻、石雕者,都能绘画,一般均先画后刻。也有专门的绘画艺人,他们多为道士、土老司绘制各种神像。湘西的剪纸也很有名气,民间刺绣往往都是先贴剪纸样再绣,纸样一般分剪花与锉花两种,常用于衣帽、鞋和各种手帕、帘上,图案精美,花样繁多。纸样本身也成为独立的工艺品。

这里有着特别的风土人情和民间习俗,风景得天独厚,艺术家尽可以在这里汲取营养。